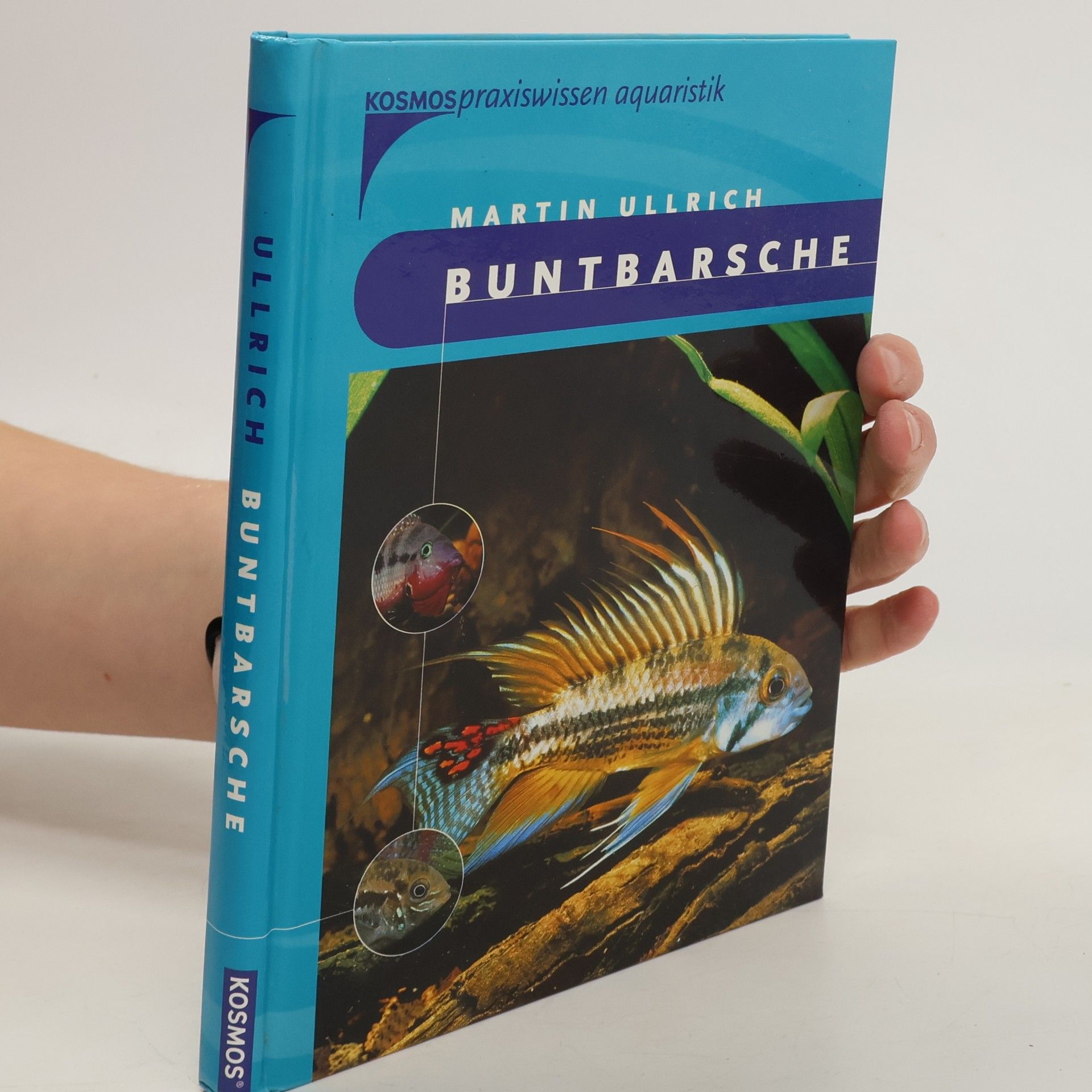

Buntbarsche

- 121 Seiten

- 5 Lesestunden

Meine Frettchen fühlen sich wohl. Für Kinder und Erwachsene

Publikace je určena pracovníkům textilního a oděvního průmyslu, vědeckotechnických a ekonomických informací, studujícím textilních a oděvních šklo, zaměstnancům obchodu a širokému okruhu zájemců.