Der vorliegende Band vereint die einflussreichsten empirischen Untersuchungsansätze zum professionellen Wissen von Mathematiklehrkräften der letzten zwei Jahrzehnte. Er bietet einen raschen Einstieg in dieses zentrale Thema der fachdidaktischen Forschung und gewährt einen Überblick über aktuelle Entwicklungen in der Bildungsforschung. Die wesentlichen Ergebnisse zu pädagogischem Wissen, fachdidaktischem Wissen und Fachwissen – den Kernkategorien des Professionswissens – werden in neun Kapiteln systematisch und prägnant aufbereitet, illustriert durch konkrete Testinhalte und -aufgaben für Lehrkräfte. Besonderes Augenmerk liegt darauf, die empirischen Erkenntnisse allgemein verständlich und anhand praktischer Beispiele handlungsnah zu veranschaulichen. Dies verdeutlicht den Praxisbezug und macht die Inhalte für die Unterrichtstätigkeit sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Mathematiklehrkräften fruchtbar. Der Sammelband eignet sich sowohl für angehende als auch für berufstätige Mathematiklehrkräfte zum Selbststudium. Zudem bietet er allen, die an den Qualifizierungsphasen der Lehrkräftebildung beteiligt sind, einen wertvollen Fundus an detailliert beschriebenen Unterrichtssituationen, empirisch abgesicherten fachdidaktischen Empfehlungen und konkreten Handlungsoptionen. Er vermittelt Anregungen zur Gestaltung und Optimierung von qualitativ hochwertigem Mathematikunterricht und zur Förderung der mathematischen Kompetenzen v

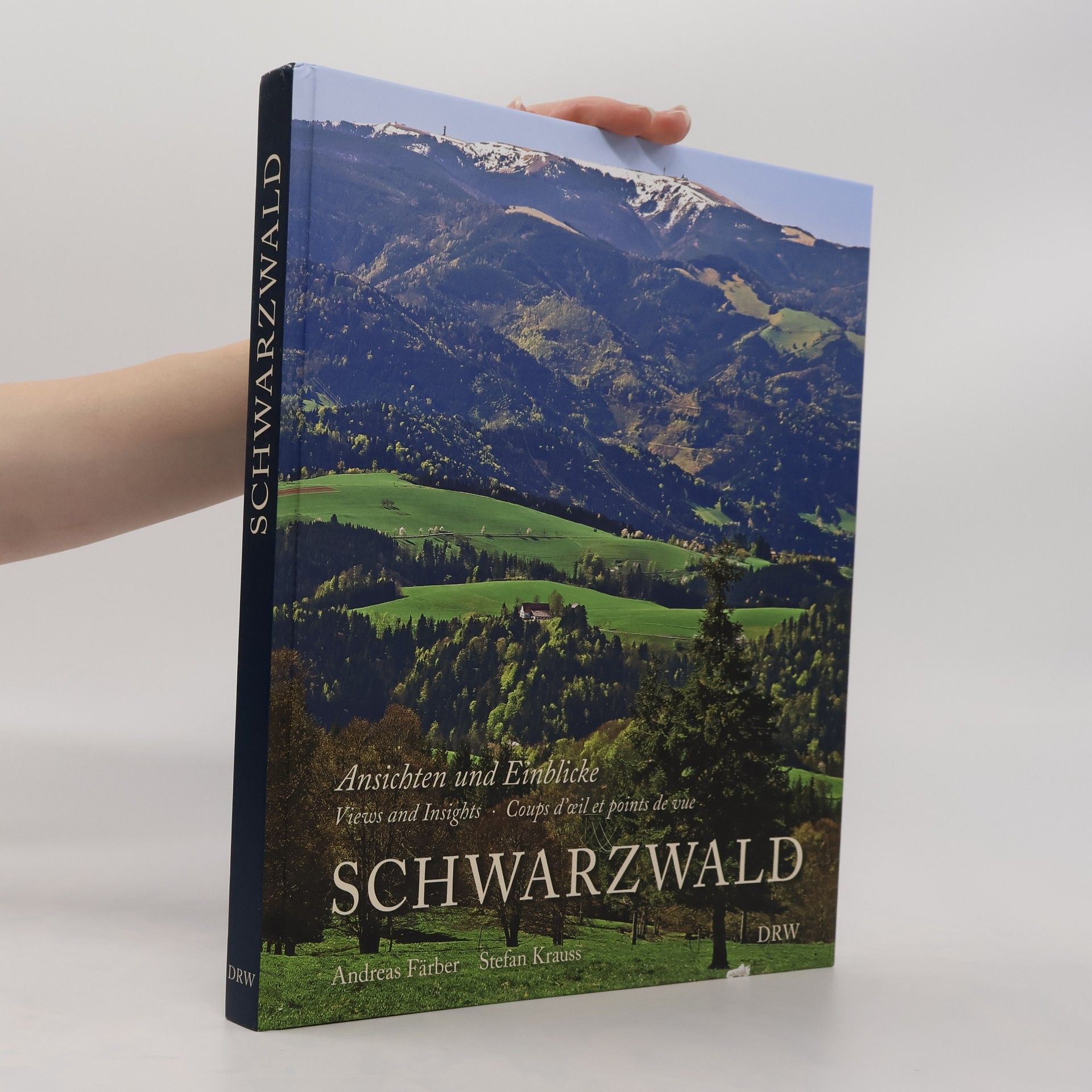

Stefan Krauss Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)