Die deutschen Männer und ihre Feinde

Carl Schmitt – ein deutsches Schicksal zwischen Männerbund und Matriarchatsmythos

Carl Schmitt – ein deutsches Schicksal zwischen Männerbund und Matriarchatsmythos

Heidelberger Reminiszenzen. 1945–1951

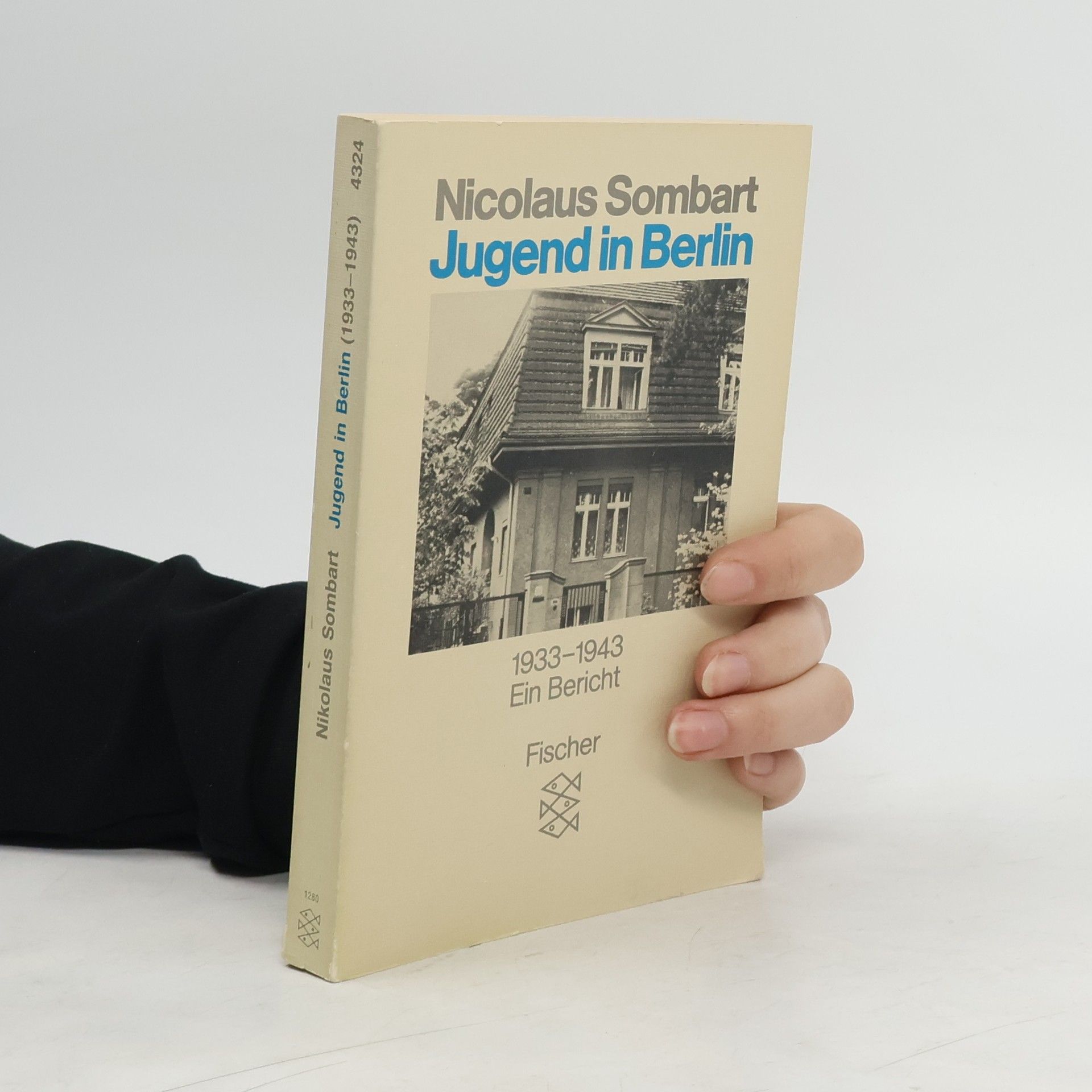

Mit den „Reminiszenzen“ an seine Studienzeit in Heidelberg sowie dem „Bericht“ über seine „Jugend in Berlin“ (Band 1 der Autobiografie) startet eine Neuedition der autobiografischen Schriften Nicolaus Sombarts anlässlich dessen 100. Geburtstages im Mai 2023. – Im Sommer 1945 wird Sombart aus britischer Kriegsgefangenschaft entlassen und nennt als Zielort spontan: Heidelberg. Viel mehr, als dass die Stadt nahezu unzerstört ist und eine berühmte Universität besitzt, weiß er da noch nicht, aber er hat „das berauschende Gefühl, an einem Anfang zu stehen. Die Welt musste neu gedacht, neu vermessen werden – wir waren dazu bereit.“ Er studiert bei den alten und neuen Geistesgrößen jener Jahre: bei Karl Jaspers, Alfred Weber, Alexander Mitscherlich, Dolf Sternberger; er entdeckt das Heidelberg der zwanziger Jahre und den noch immer wirkenden Geist von Karl Mannheim und Georg Lukács; und er registriert Gegenströmungen, die sich in der Person Carl Schmitts manifestieren. – „Rendezvous mit dem Weltgeist“ erzählt in unterhaltsamem Tonfall von den Träumen der ersten Stunde gleichermaßen wie von der Beharrlichkeit des Überkommenen.

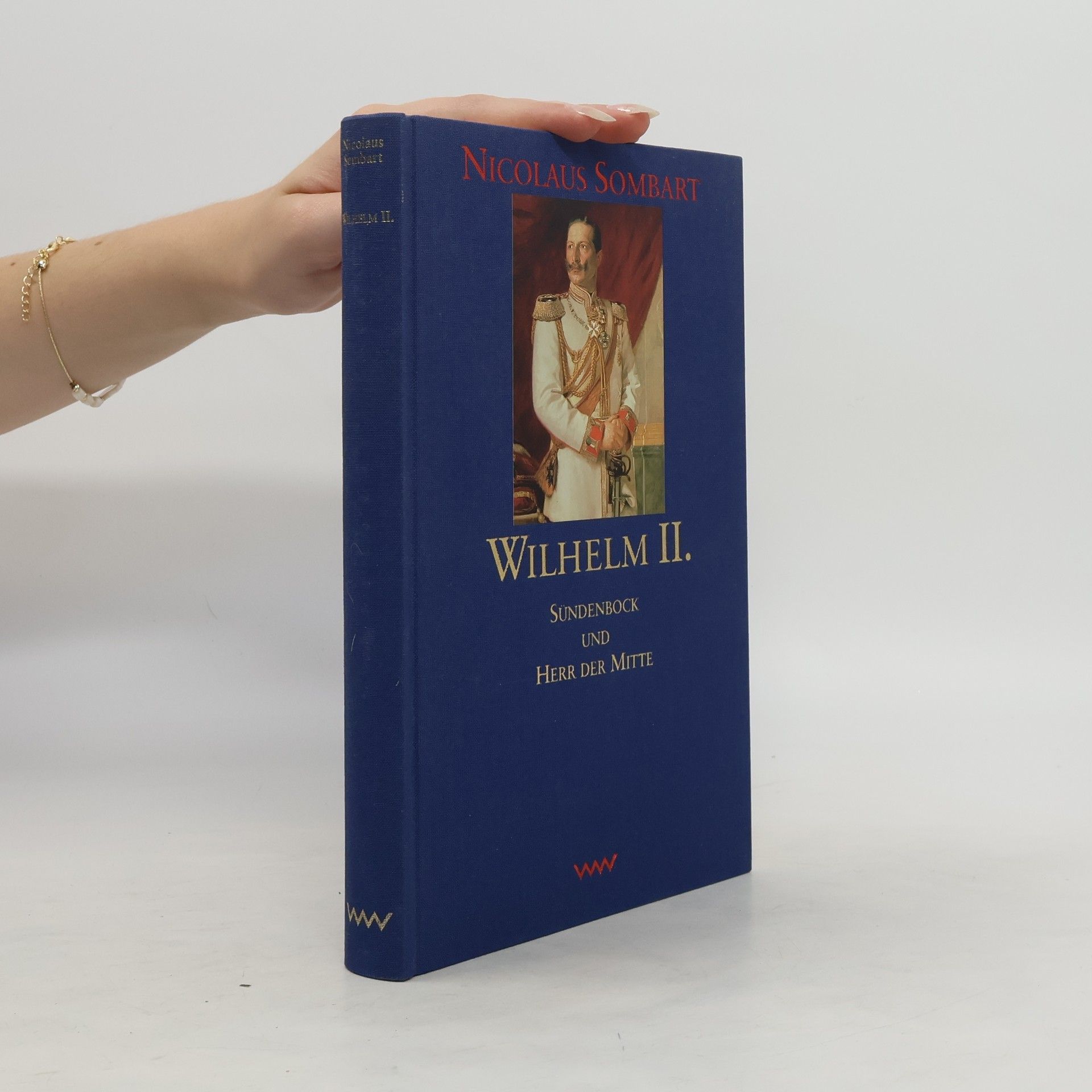

Carl Schmitt (1888-1985), ein Staats- und Verfassungstheoretiker, polarisiert in der deutschen Zeitgeschichte. Während einige ihn als Ideologen des totalitären Antiparlamentarismus betrachten, sehen andere in ihm den bedeutendsten Theoretiker eines handlungsfähigen Machtstaates. Der Kultursoziologe Nicolaus Sombart charakterisiert Schmitt als letzten Vertreter des patriarchalischen Ordnungsdenkens, der verzweifelt gegen das Aufkommen matriarchalischer Strukturen ankämpft. Dies geschieht zunächst durch die traditionelle 'Selbsterzeugung des Mannes' als Abwehrstrategie gegen das Weibliche und durch mythische Beschwörungen, um die 'Dimension des Weiblichen' in die Theoriebildung einzubeziehen. Sombarts Analyse von Schmitts Leben und Werk bietet eine Mentalitätsgeschichte der 'deutschen Männer' und diagnostiziert eine antiliberale, antiparlamentarische und antifeministische Grundstruktur ihres Denkens. Diese Denkweise spiegelt den viril-martialischen Macht- und Herrschaftswillen der politischen und intellektuellen Eliten des wilhelminischen Deutschlands wider. Im Zentrum steht die Frage nach dem Antisemitismus als integrativem Faktor im deutschen Politikverständnis. Sombart untersucht, warum 'der Jude' für diese Männer als 'Feind' gilt, der vernichtet werden muss, und interpretiert dies durch Schmitts Bezug auf einen Vers von Theodor Däubler: 'Der Feind ist meine eigene Frage in Gestalt'.

German

In lebendigen Schilderungen und zahlreichen Porträts fängt der Sohn des Soziologen die untergegangene bügerliche Welt ein

Band 4 der Neuedition von Nicolaus Sombarts autobiografischen Schriften anlässlich seines 100. Geburtstages: Um die Eintönigkeit der dauernden Kontrollgänge auf einem französischen Flugplatz zu überwinden, schafft sich ein junger Wehrmachtssoldat während der endlosen Wachstunden ein zweites Ich: Tabe. Und Tabe ist sein funkelndes Gegenüber, das entwickelt, was die grauenhafte Realität des Kriegsalltags verhindert, denn er will sich von allen Bindungen lösen, um in eine absolute Dimension des Menschseins vorzustoßen, eine Existenz ohne Zwänge. Doch was Tabe plant, führt den Wachmann ins Verderben. — In seiner Novelle — erstmals bei der legendären Tagung der Gruppe 47 am Bannwaldsee gelesen und in der von V. O. Stomps herausgegebenen Reihe „Begegnung der Generationen“ erschienen — sieht Sombart einen „spleenig-spielerischen Beitrag zur Phänomenologie der Überlebensbedingungen des bürgerlichen Subjekts im Zeitalter seiner Liquidierung“. Die Herausgeberin Carolin Fischer ist Professorin für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Pau (Frankreich). Thomas Sparr (geb. 1956) ist Literaturwissenschaftler. Er lehrte u. a. an der Hebräischen Universität in Jerusalem und ist heute Editor-at-Large beim Suhrkamp Verlag.