Wie haben sich das Schreiben und die Literatur im Wandel der Zeit verändert, geht es allen zu gut, um noch wirklich interessante Literatur zu schreiben? Sind Lesende die klügeren Menschen und sollten wir uns alle ein Beispiel an Dalí nehmen, der frei heraus bezeugte, er sei ein Genie? Diesen Fragen und vielen mehr folgt César Aira mit seinen fünf Essays, in denen er über die Literatur mit dem Zweck der Weltflucht reflektiert, darüber, was ihn an der Schreibmethode Roussels so fasziniert und weshalb es manchmal gut ist, nicht auf jede Frage direkt die Antwort im Internet zu finden. Dabei transponiert Aira auf seine verquere, philosophisch verminte sowie aberwitzige und tiefgründige Art das autobiografische Schreiben auf das Feld des Essays, wirft Fragen auf, die keine Antworten finden, und schreibt von einem Ich, ohne Persönliches preiszugeben. Und wenn er sogar das Genre des Essays selbst infrage stellt, macht Aira seinem Ruf alle Ehre.

César Aira Bücher

César Aira ist ein argentinischer Autor, der für seine Avantgarde-Ästhetik gefeiert wird, die durch einen „Vorwärtsdrang“ gekennzeichnet ist, der improvisierte Auswege aus narrativen Zwängen findet. Sein produktives Schaffen erforscht beständig ein Kontinuum der Vorwärtsbewegung und vermischt dabei oft populäre Kultur und „subliterarische“ Genres. Aira widersetzt sich häufig konventionellen Endungen und hinterlässt seine Fiktionen offen und reich an Genre-Experimenten. Seine Werke bewegen sich zwischen Surrealismus, Fantasie, historischen argentinischen Schauplätzen und spielerischen Auseinandersetzungen mit exotischen Stereotypen, während er gleichzeitig eine einzigartige Form der Selbstironie und Parodie anwendet.

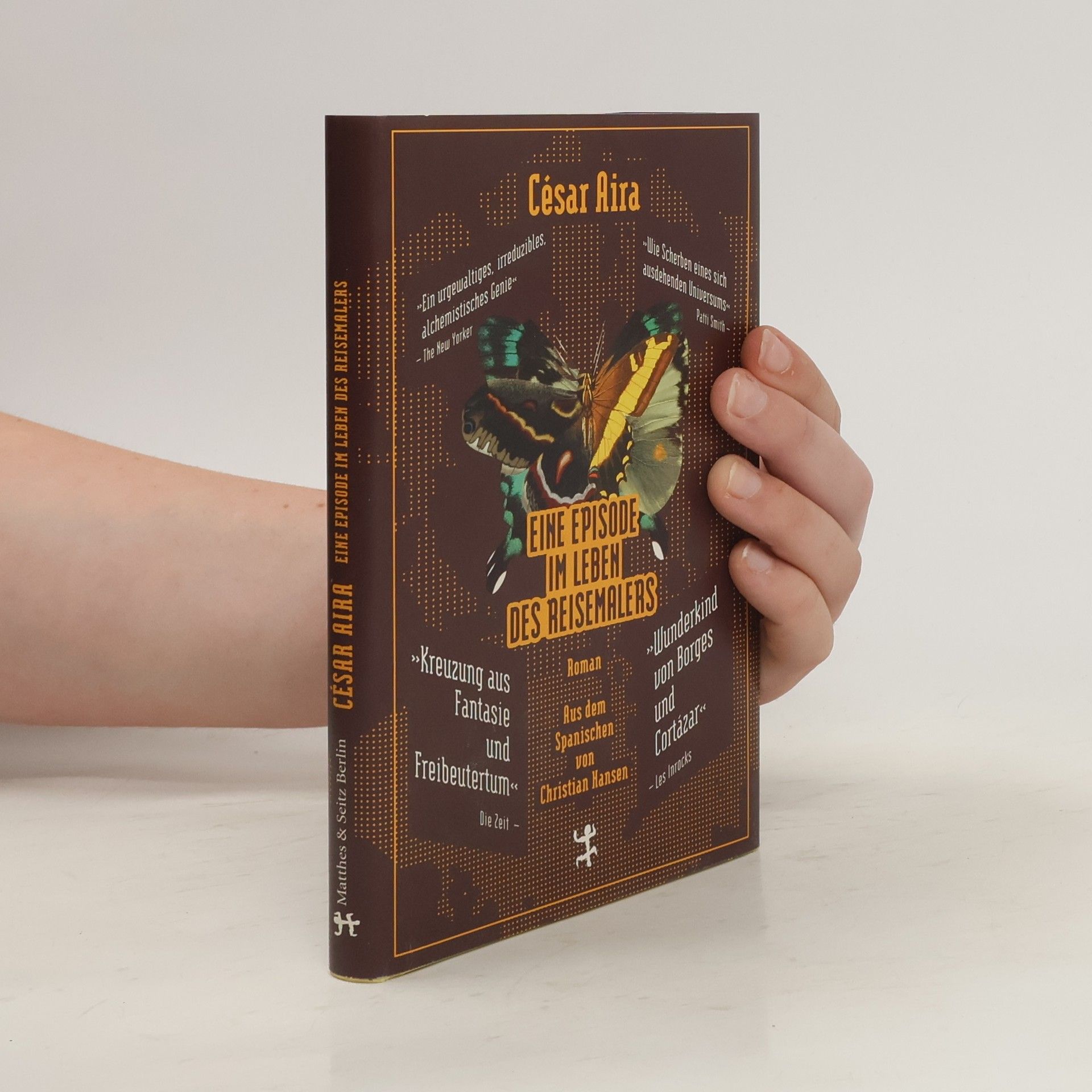

Der Augsburger Maler Johann Moritz Rugendas erreicht 1837 zusammen mit dem Maler Robert Krause Lateinamerika. Als Landschafts- und Naturmaler soll er die Forschungen des Entdeckers durch Illustrationen unterstützen. Auf dem Weg von Chile nach Buenos Aires passieren sie einen unheimlich anmutenden Landstrich, bald zieht ein nachtschwarzes Gewitter auf und entlädt sich über ihnen. Rugendas wird vom Blitz getroffen. Er überlebt, doch er verfängt sich im Steigbügel und das erschreckte Pferd bricht aus und schleift ihn mit sich. Auch diese Tortur überlebt er, aber sein Gesicht wird aufs Fürchterlichste entstellt. Von nun an im Morphiumrausch, um die Schmerzen zu ertragen, malt er Bilder von atemberaubender Wucht. Auf seiner Jagd nach immer spektakuläreren Motiven wagt er sich eines Tages ins Zentrum eines echten Indianer überfalls, doch diesmal scheint seine Obsession zu weit zu gehen.

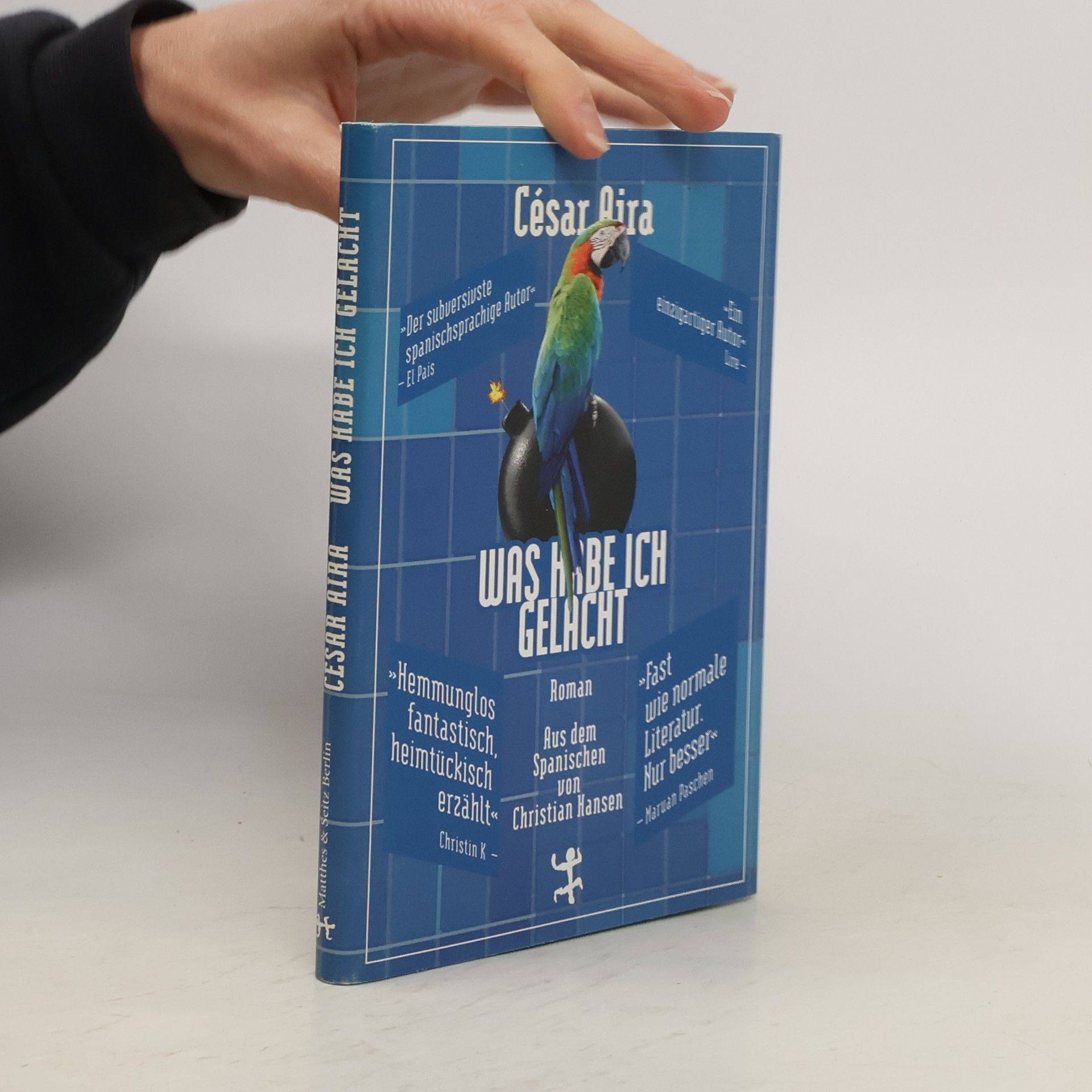

Was habe ich gelacht

- 92 Seiten

- 4 Lesestunden

Ist das Lachen nicht bloßer Reflex, gedankenloses Schafsblöken, das der komplexen Tragikomik des Lebens nicht gerecht wird? Ein sinnentleerter Epilog, der auf eine gute Geschichte folgt? Aira eröffnet in dieser überraschend intimen Erzählung, die mal Autofiktion, mal wilde Fabel ist, einen Raum zwischen Witz und Gelächter, jenen Spalt, der oft zwischen dem eigenen Bewusstsein und der Gegenwart des Moments klafft: Darin finden wir Träume, Erinnerungen, einen Ozean der Wehmut - und schließlich auch das Lachen. Eigensinnig und doppelbödig zeigt sich der argentinische Ausnahmeautor hier in seiner ganzen weltliterarischen Größe.

Die Mestizin

- 251 Seiten

- 9 Lesestunden

Ein Transport zieht von Buenos Aires Richtung Süden. Unter den Gefangenen, die von den spanischen Siedlern in die Provinz gekarrt werden, befindet sich auch Ema, eine junge Mestizin. Nach wochenlanger Fahrt durch Staub und Morast der endlosen Pampa erreicht der Treck das Fort Pringles, den letzten Außenposten der Kolonie. Bei einem der Überfälle, die regelmäßig auf das Fort verübt und bei denen Vorräte geraubt und Frauen verschleppt werden, gerät auch Ema in die Fänge der Indianer.

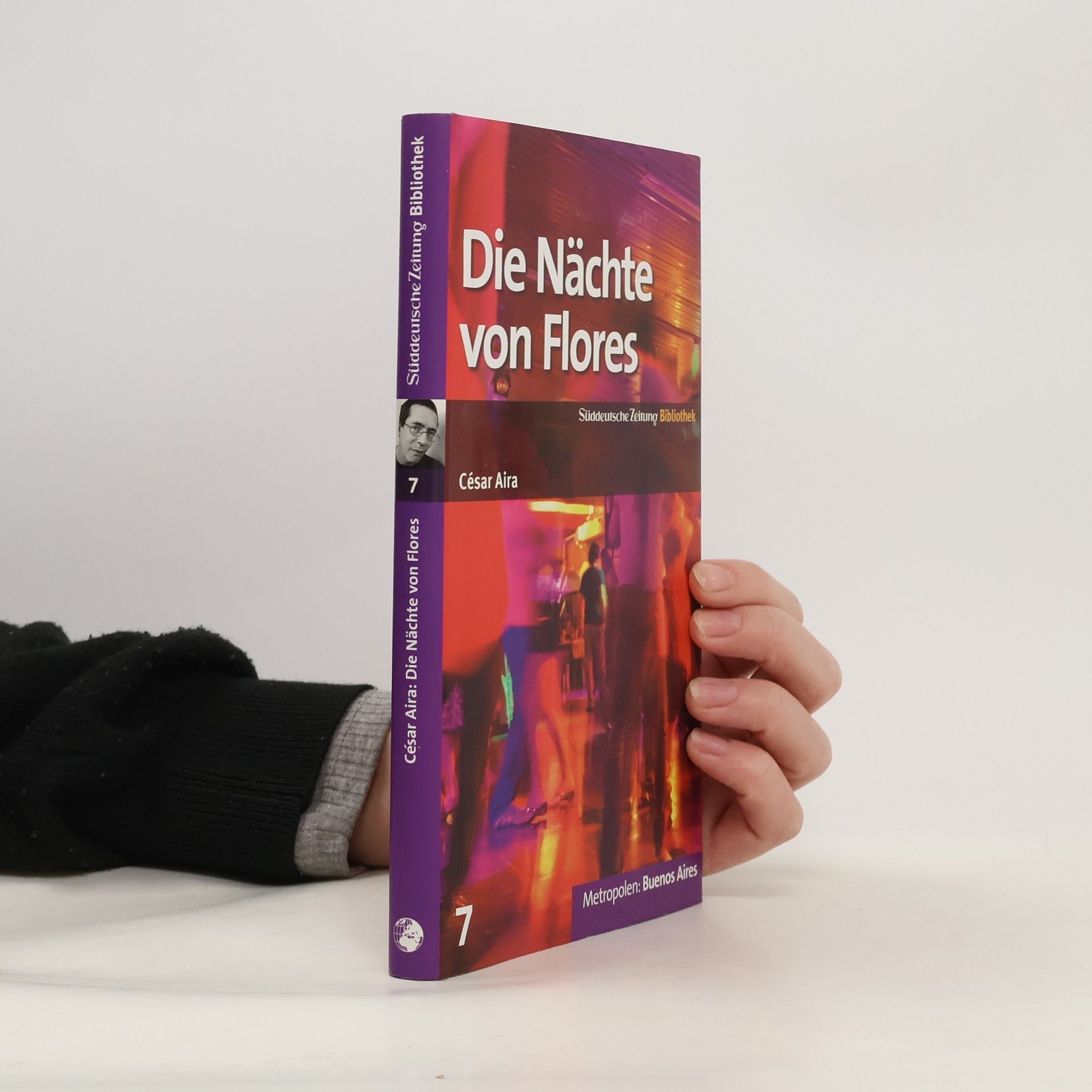

Die Nächte von Flores

- 122 Seiten

- 5 Lesestunden

‚Flores‘ war immer eines der besseren Viertel von Buenos Aires. Doch die Wirtschaftskrise trifft schließlich auch seine Bewohner. Das Ehepaar Aldo und Rosa versucht das Beste aus dieser Situation zu machen und stürzt sich fasziniert in das Abenteuer Neuanfang. ‚Die Nächte von Flores‘ erzählt fantasievoll von der Widerstandskraft des Menschen in einer Zeit des Umbruchs. César Aira ist ein Wortkünstler, in dessen Händen sich die Realität in eine atemberaubende und doch wahrscheinliche Fantasie verkehrt.

Doktor Aira ist kein gewöhnlicher Arzt. Der verarmte, alleinstehende Mann Mitte vierzig ärgert sich über vieles. Auch der Umstand, dass er Wunder vollbringen kann, bringt ihm keine Freude. Ganz im Gegenteil: So richtig glaubt er nämlich gar nicht mehr an Wunder, ja, ein bisschen schämt er sich sogar für seine übernatürliche Gabe. Und wäre da nicht sein Erzfeind Doktor Actyn, Chefarzt für Inneres am Hospital Piñero, der nicht müde wird, Dr. Aira als Scharlatan zu beschimpfen, hätte er vielleicht gar keine Verwendung mehr dafür. Doktor Aira mag ein Meister der paranormalen Medizin sein, doch der Sprachmagier César Aira lässt den allzu menschlichen Wunderheiler in diesem magischen Buch in eine ganz gewöhnliche Falle tappen. Wird Doktor Aira es schaffen, sich gegen Actyn zu behaupten? Und wenn ja, mit welchen Mitteln? Eine wilde, satte Erzählung, die zugleich als Einleitung in das Werk César Airas dient, ja, auch als Essay über seine eigene Poetik gelesen werden kann.

Alles beginnt mit einem Abendessen: Zusammen mit seiner Mutter ist der Erzähler bei einem Freund zu Gast. Doch der Abend gestaltet sich für ihn frustrierend, denn sofort beginnen Freund und Mutter mit ausuferndem Namedropping: Meisterlich beherrschen sie, was die kleinstädtische Welt zusammenhält und jedem seinen Ort zuweist, den Lebenden genauso wie den Toten. Der Erzähler, der all die Namen nicht kennt, sieht für sich daher hüben wie drüben keinen Platz, doch wohin mit sich? Zu Hause zappt er sich durchs Fernsehprogramm und landet beim örtlichen Reality-TV-Sender. Gerade geht es in rasender Fahrt zum Friedhof, und gebannt verfolgt er, wie sich reality in ein Splattermovie verwandelt: Die Toten steigen aus ihren Gräbern, und eine Flut hungriger Untoter strömt in die Stadt Coronel Pringles.

Über den Dächern von Buenos Aires feiert Patri mit ihren Eltern Silvester. Freunde kommen hinzu, die den Ort - den Rohbau eines Hochhauses - charmant finden. Niemand stört sich an den ungewöhnlichen Gästen: drei Geister, nackte Männer, sichtbar gemacht durch den Baustaub. Patri ist fasziniert von ihnen. Verkörpern sie doch das Andere, das Neue. Die Warnungen ihrer Mutter schlägt sie in den Wind. Soll sie sich mit ihnen in die Dunkelheit der Nacht stürzen?

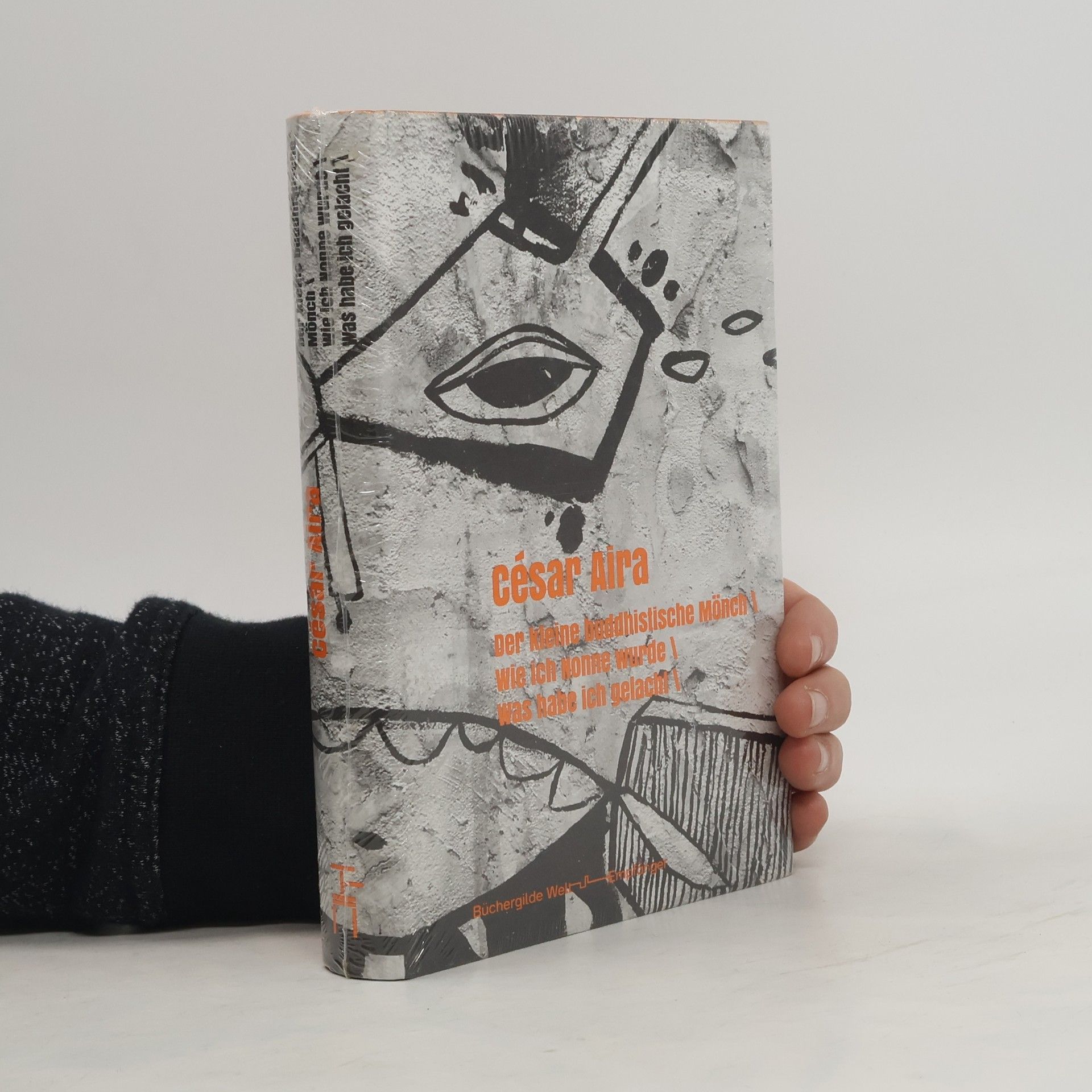

Ein fast unsichtbar kleiner buddhistischer Mönch sehnt sich danach, seiner Heimat Südkorea zu entfliehen und die westliche Welt kennenzulernen, von der er nur eine vage, doch großartige Vorstellung hat. Er beginnt verbotenerweise, sich durch den Kanon der westlichen Kultur zu lesen: Kunst, Literatur, Philosophie, Theologie – ach, was studierte er nicht alles! Als er dermaßen gewappnet auf ein französisches Touristenpaar trifft und sie auf einer Reise durch das Land begleitet, erwarten ihn unliebsame Überraschungen. Ein vom Himmel stürzendes selbstmörderisches Pferd ist dabei nur eine bemerkenswerte Begebenheit der an Wendepunkten und Überraschungen reichen, irrwitzig phrasierten und höchst geistreichen philosophischen Novelle.

Das Testament des Zauberers Tenor

- 168 Seiten

- 6 Lesestunden

»Ich dachte, heute sei vergangener Montag« – Nachdem der einsam und verlassen in der Schweiz verstorbene Zauberer Tenor dem Ewigen Buddha seinen letzten großen Trick vermacht hat, muss dieser sich nicht nur mit chinesischen Banken und den elendigen Monotheisten herumschlagen, sondern löst mit diesem Missverständnis eine Kette von Verwicklungen aus. Der große Magier César Aira zimmert ein Wolkenschloss aus echten Illusionen und falschen Budenzaubern, die alle Wahrheiten des Daseins infrage stellen. Ein spektakuläres Verwirrspiel, in dem Groteske und Realität, Philosophie und Pop zueinanderfinden und schließlich kaum mehr zu unterscheiden sind. »César Airas Texte sind erfrischende Lockerungsübungen. Der Autor resümiert nicht das Gesamte des literarischen Erbes. Seine Sache ist eher, Gedanken wie Luftballons platzen zu lassen. Er ist der Agent der Leichtigkeit.« - Eberhard Geisler, NZZ