Die Tagebücher

- 957 Seiten

- 34 Lesestunden

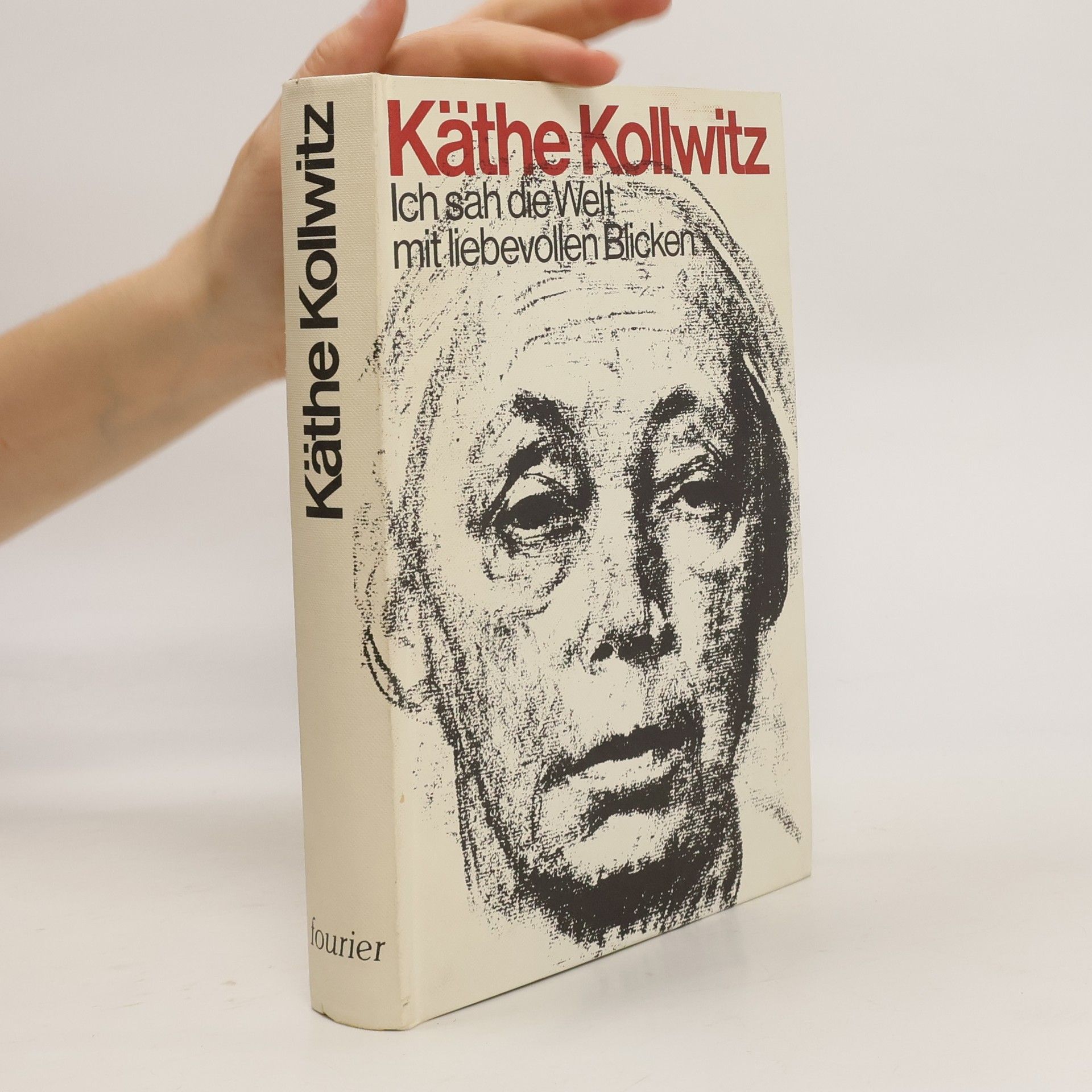

Erweiterte Neuausgabe zum 140. Geburtstag am 8. Juli 2007 Käthe Kollwitz war eine hellwache und engagierte Zeugin ihrer Zeit. Die 35 Lebensjahre, die wir in ihren Tagebüchern hautnah miterleben, umfassen drei deutsche Reiche und zwei Weltkriege. Wir lesen von den Ängsten der Mutter um ihre Familie, vom Zweifeln und Leiden an der künstlerischen Arbeit. Persönliche Erlebnisse und historische Ereignisse verschmelzen in diesem Buch zu einem Dokument von einmaliger Intensität.