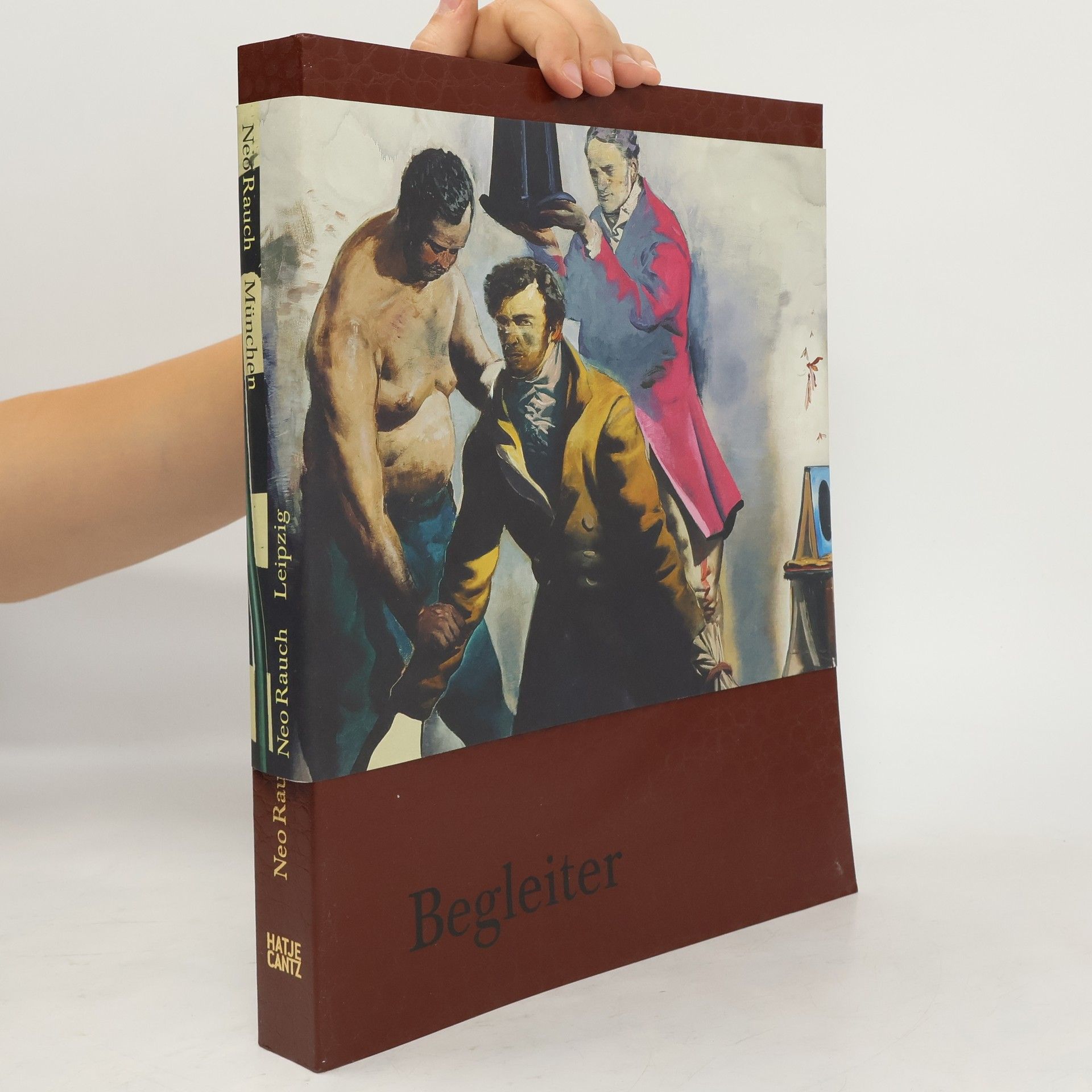

Neo Rauch hat sich als herausragender Vertreter der jüngeren deutschen Gegenwartsmalerei etabliert, dessen Werk international große Anerkennung findet. Anlässlich seines 50. Geburtstags wird eine umfassende Retrospektive in Leipzig und München gezeigt, die Werke von 1982 bis 2010 umfasst. Die begleitende Monografie ist von besonderer Bedeutung. Langjährige Weggefährten schildern individuell, wie sie Rauchs Bilder erleben, darunter Künstlerkollegen wie Luc Tuymans und Jonathan Meese. Kunstkritiker, Kunsthistoriker und Museumsleiter interpretieren in kurzen Essays ausgewählte Werke. Ein einführender Text von Bernhart Schwenk sowie ein exklusiver Essay von Uwe Tellkamp bereichern den Band. Die Ausstellungen finden im Museum der bildenden Künste Leipzig (18.4.–15.8.2010) und in der Pinakothek der Moderne, München (20.4.–15.8.2010) statt. Neo Rauch studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig bei Arno Rink, als Deutschland noch geteilt war. Nach dem Mauerfall eroberte er mit seinen großformatigen, rätselhaften Bildern die internationale Kunstszene und wurde zum bekanntesten Vertreter der „Neuen Leipziger Schule“, die figurative Malerei mit Elementen der Pop-Art und Werbegrafik verbindet.

Werner Schmidt-Hieber Bücher

Zum 150. Geburtstag von Max Klinger dokumentiert der vorliegende Katalog dessen überraschend vielfältige Wirkungen in der europäischen Kunst um 1900 und danach. Klingers naturalistische und symbolistische Impulse einerseits, vor allem aber sein Einfluss auf Künstler des Surrealismus andererseits, sind immer noch zu wenig bekannt. Klinger hat die Tür in das Reich der Fantasie weit aufgestoßen und seine fantastischen Traumbilder und Szenerien des Unwirklichen faszinierten und inspirierten zahlreiche Künstler. So bezogen sich unter anderen Giorgio de Chirico, Alberto Savinio, Max Ernst, Alfred Kubin aber auch Edvard Munch immer wieder auf seine rätselhaften Bildmotive. Die nachhaltige Etablierung der Grafik als künstlerische Form durch Klinger ist dabei genauso zu beachten, wie sein Versuch, einen Weg aus der „Stilverwirrung“ des Historismus zu finden. Der Kunstkritiker Richard Muther nannte 1909 Max Klinger den „ersten Modernen“. Tatsächlich wird man in den bezwingenden Bildern von Liebe, Melancholie, Traum, Angst und Tod, in den Realitätsmischungen, in der Dingisolierung und in der ironischen Distanz zu Geschichte, Mythologie und Religion eine überraschende Modernität finden.

Die Triebkraft seiner künstlerischen Arbeit bilde, so Peter Weiss, das »In-Gegensätzen-Denken«. 1916 im heutigen Babelsberg geboren, 1937 mehrere Monate als »Schüler« Hermann Hesses in Montagnola arbeitend, schließlich vor den Nationalsozialisten nach Schweden fliehend (Auschwitz bezeichnete er als »meine Ortschaft«), als Filmemacher scheiternd, zunächst das Schwedische als Literatursprache benutzend, dann ins Deutsche wechselnd, als Prosaautor (Der Schatten des Körpers des Kutschers) Vorbild vieler Autoren, als Dramatiker Erfinder des »dokumentarischen Theater« (Die Ermittlung), sich durch die Kritik am Kapitalismus der BRD wie dem Sozialismus der DDR aufreibend, von der »Zweifel-Krankheit« befallen, trotzdem die monumentale Ästhetik des Widerstands in Romanform ausbreitend: »Was bleibt, ist der Autor eines Jahrhundertwerks, einer andern Suche nach der verlorenen Zeit.« Der in Schweden lehrende Historiker Werner Schmidt wirft einen Blick von außen auf Leben und Werk von Peter Weiss, indem er die Privatperson wie den öffentlich Agierenden in den zeitgenössischen Kontext einordnet. Damit dringt er in die Kernbereiche, die Antriebskräfte, vor, da er die Hintergründe in Schweden und in Deutschland heranzieht, sich auf Zeitzeugen stützen kann, ihm unbekanntes Material zur Verfügung steht.

Mien Jung - malen oder untergehen

- 120 Seiten

- 5 Lesestunden

Den Mittelpunkt des vorliegenden Werkes bildet der Schulaufsatz »Ein Leben für die Schwarzen Brüder« der Autorin aus dem Jahre 1954. Dieser Aufsatz über David Livingstone handgeschrieben und mit großartigen Zeichnungen inspirierte den Autor, diese Kostbarkeit nicht gut verwahrt in einem Schrank liegen zu lassen, sondern für viele sicht- und lesbar zu machen, ein literarisches Gehenlassen. Um das Werk Livingstones durch zwei große musikalische Persönlichkeiten zu umrahmen, würdigt Schmidt Albert Schweitzer und Michael Prätorius, ein musikalisches Gehenlassen. Nach diesem Exkurs widmet sich der Autor zwei grundlegend wichtigen Vätern der Mission zwischen den Konfessionen Johann Hinrich Wichern und Johannes Evangelista Gossner. Abschließend findet der Leser Predigten des Autors zu Kasualien, wie etwa der Taufe der Enkelin. Eine Schatzkiste, prall gefüllt mit vielerlei Kostbarkeiten, die alle lohnen, entdeckt zu werden!

Geflüchtete im Betrieb

Integration und Arbeitsbeziehungen zwischen Ressentiment und Kollegialität

- 280 Seiten

- 10 Lesestunden

Wie kann die Integration von Geflüchteten in die Arbeitswelt gelingen? Werner Schmidt beschäftigt sich ausführlich mit dieser vielgestaltigen Frage und gibt durch zahlreiche Interviews mit betrieblichen Akteuren, Beschäftigten und Geflüchteten direkte Einblicke in alltägliche Chancen und Konfliktfelder. Dabei wird deutlich, dass die gegenwärtigen Bedingungen anders, aber keineswegs schlechter sind als bei der ersten »Gastarbeiter«-Generation. Größtes Problem ist heute jedoch das Eindringen rechtspopulistischer Diskurse. Die alltägliche Zusammenarbeit und die Anwendung gleicher Regeln für alle sind dagegen nützliche Mittel und sorgen für die Entwicklung von Kollegialität und Respekt unter Beschäftigten unterschiedlicher Herkunft

Echt Pontius Pilatus? - Den Entscheidungen dieses Herrn auf der Spur

- 136 Seiten

- 5 Lesestunden

"Achtung! ... Hier spricht der Erpresser" - 'Dagobert'

- 168 Seiten

- 6 Lesestunden