Die Aufsätze in diesem Band sind überarbeitete Beiträge zu Symposien und Konferenzen, die zwischen 2010 und 2015 stattfanden. Ich habe mich entschieden, sie in einem Buch zu versammeln, da ich glaube, dass sie in ihrer Gesamtheit eine Architekturidee umreißen, die ? vielleicht ? nutzbringend in die Diskussion eingebracht werden kann. Diese Architekturidee wird in ihren Grundzügen in den einleitenden Aufsätzen beschrieben. In den Texten verweise ich wiederholt auf einige meiner Entwürfe. Dies, weil es mir als die wirksamste Art erscheint, einige der beschriebenen ?Prinzipien? zu zeigen, und vor allem weil ich finde, dass dies in bester Weise die Rückkopplung zwischen theoretischer Überlegung und Entwurfserfahrung in unserer Arbeit bezeugt. C. M

Uwe Schröder Bücher

Stella Sternbild Berlin Brandenburg 2070

- 46 Seiten

- 2 Lesestunden

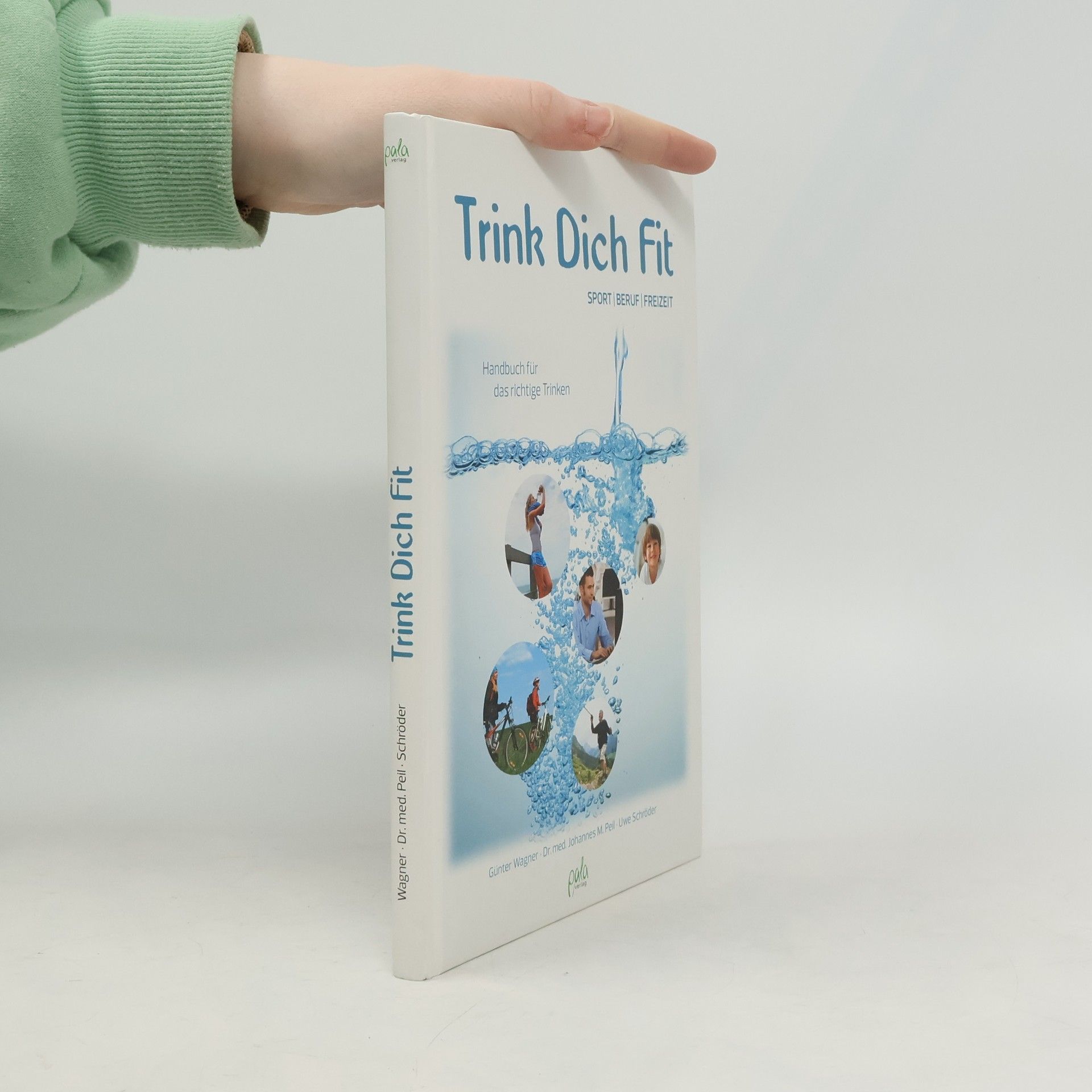

Gerade Sporttreibende müssen darauf achten, wie sich ihre Flüssigkeitszufuhr zusammensetzt, da der Körper beim Sport ganz speziell belastet wird. Welche Unterschiede es dabei gibt, wie sich sportliche Leistungen durch das richtige Trinken beeinflussen lassen, zeigt dieses Buch.