Anna Livia Plurabelle ist das berühmteste, meistzitierte Kapitel des unübersetzbarsten aller Bücher, Finnegans Wake von James Joyce. Dieser Band enthält den originalen Text, eine alte und zwei neue Übersetzungen (von Wolfgang Hildesheimer und Hans Wollschläger) und eine Einführung von Klaus Reichert. ALP, nach Arno Schmidt die »All-Frau«, die Zusammensetzung »aus der schönen rotgehaarten Isolde, den Maggies und sonstigen ›Stundentänzerinnen‹«, ist für Joyce das weibliche Prinzip des Universums, Wasser, Erde, Eva, Isis, Isolde und Psyche in einem; sie tritt zu Beginn des Buches mit den Fluten der Liffey auf und wird am Ende im Traum wie ein Fluß dem väterlichen Ozean zugetragen, wo alles sich verliert, sich wieder findet und von neuem beginnt.

James Joyce Bücher

James Joyce war ein irischer Romanautor, der für seinen experimentellen Sprachgebrauch bekannt ist. Seine Werke zeichnen sich durch ausführliche innere Monologe und ein komplexes Netz symbolischer Parallelen aus Mythologie, Geschichte und Literatur aus. Joyce schuf eine einzigartige sprachliche Form, indem er Neologismen, Wortspiele und Anspielungen verwendete, um die Grenzen der modernen Prosa zu erweitern. Seine technischen Innovationen in der Romanliteratur prägten maßgeblich die Entwicklung der Literatur des 20. Jahrhunderts.

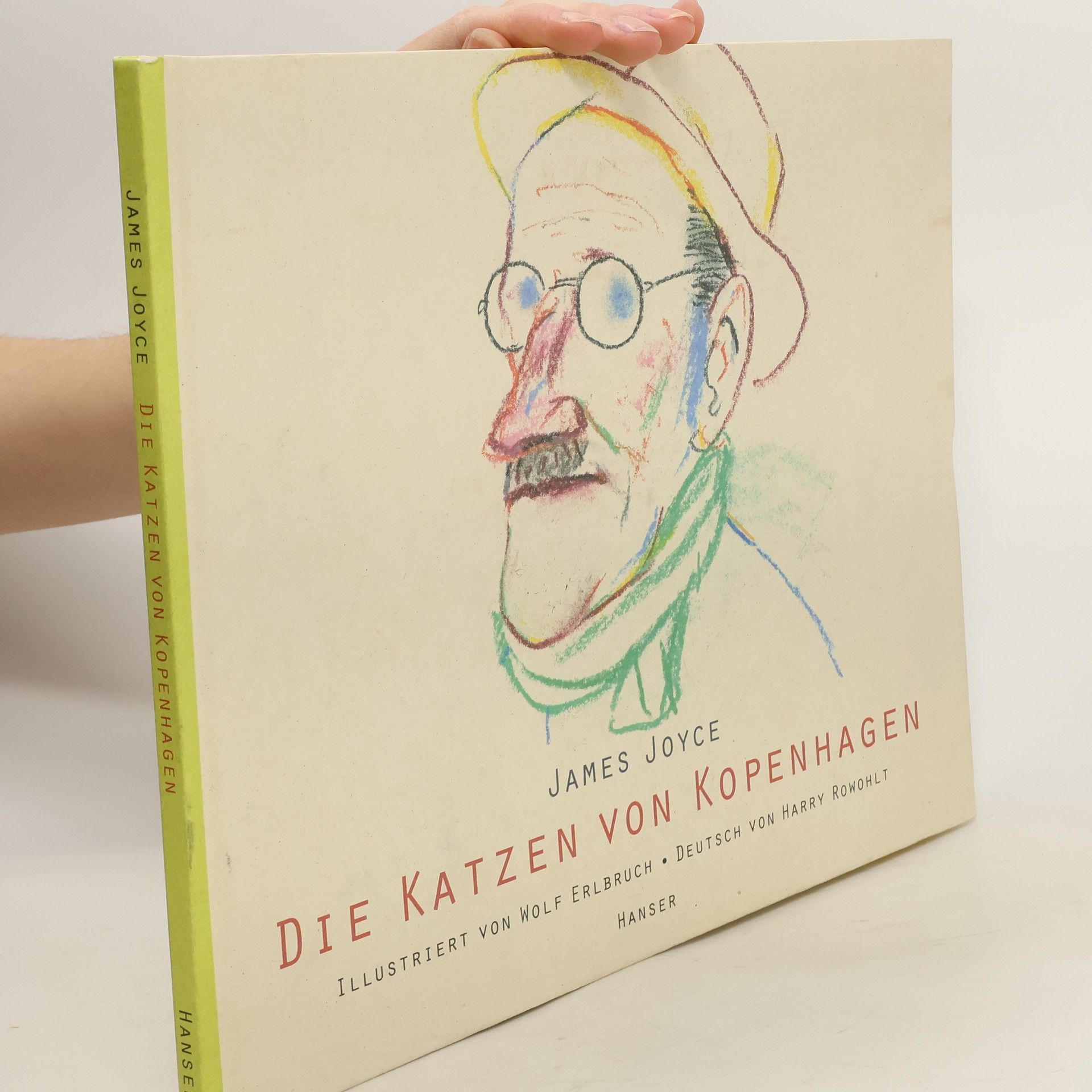

Zur Zeit von James Joyce waren mit Süßigkeiten gefüllte Katzen in Irland ein beliebtes Geschenk. Als er das aus Kopenhagen nicht mitbringen konnte, schrieb er einen fantasiesprühenden Brief an seinen vierjährigen Enkel. Darin behauptete er, in Dänemark gebe es keine einzige Katze, dafür aber Fische, Fahrräder und freundliche Polizisten. Die lägen den ganzen Tag im Bett, rauchten Zigarren und tränken Buttermilch. Die Welturausgabe von “The Cats of Copenhagen“ erschien 2012. Harry Rowohlt hat aus dem Fund einen fabelhaften deutschen Text gemacht. Wolf Erlbruchs hinreißende Illustrationen verwandeln ihn in ein Glanzstück.

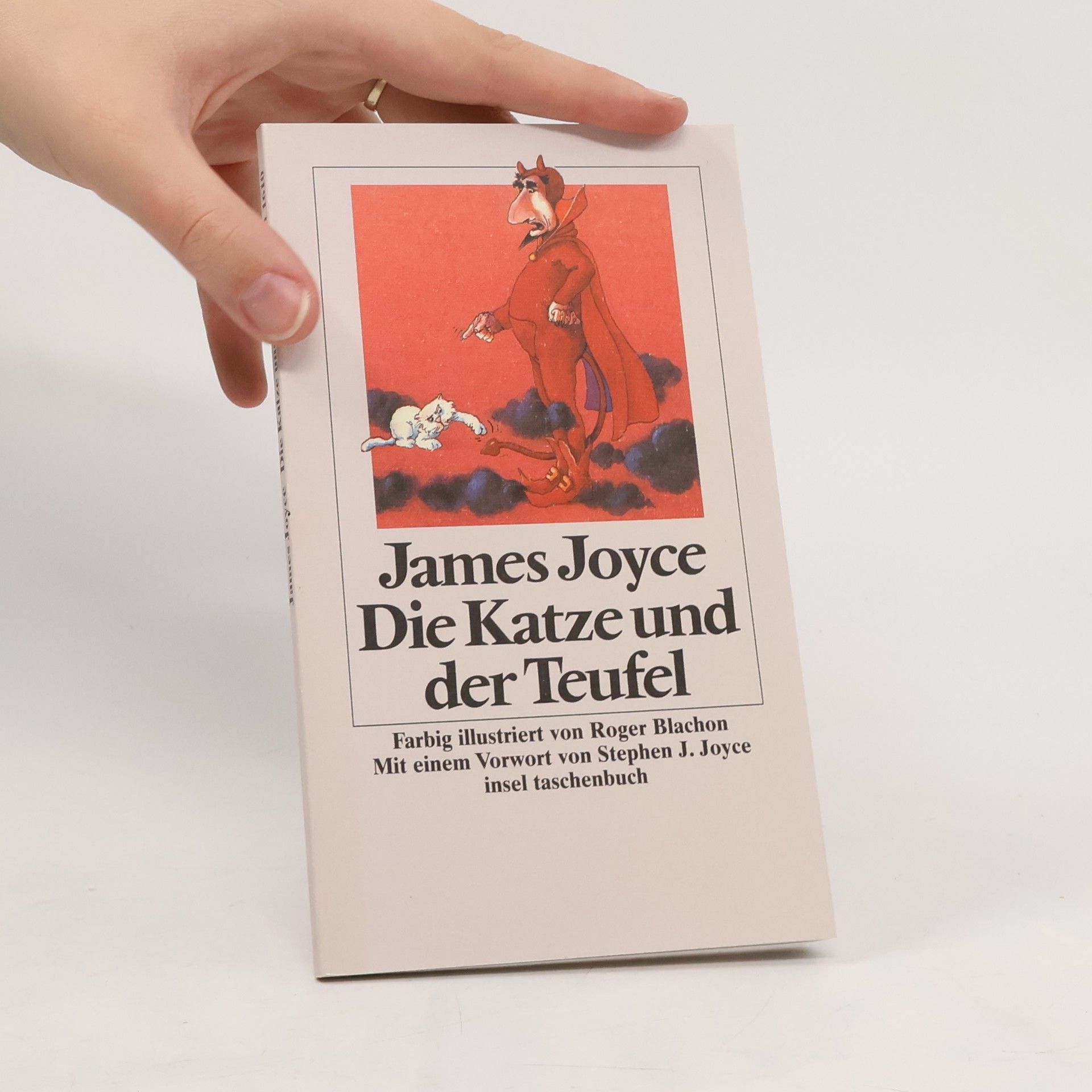

Die Katze und der Teufel

- 36 Seiten

- 2 Lesestunden

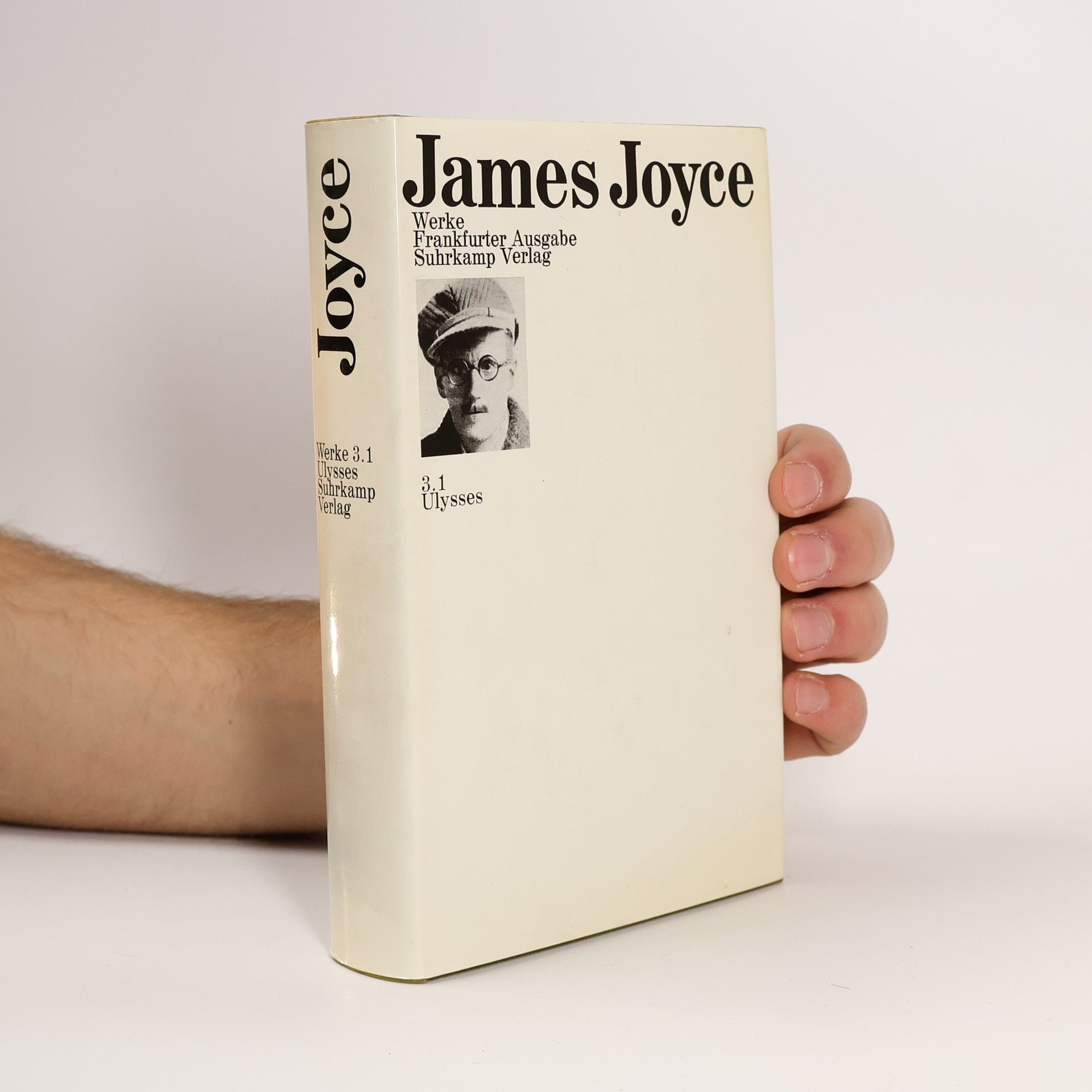

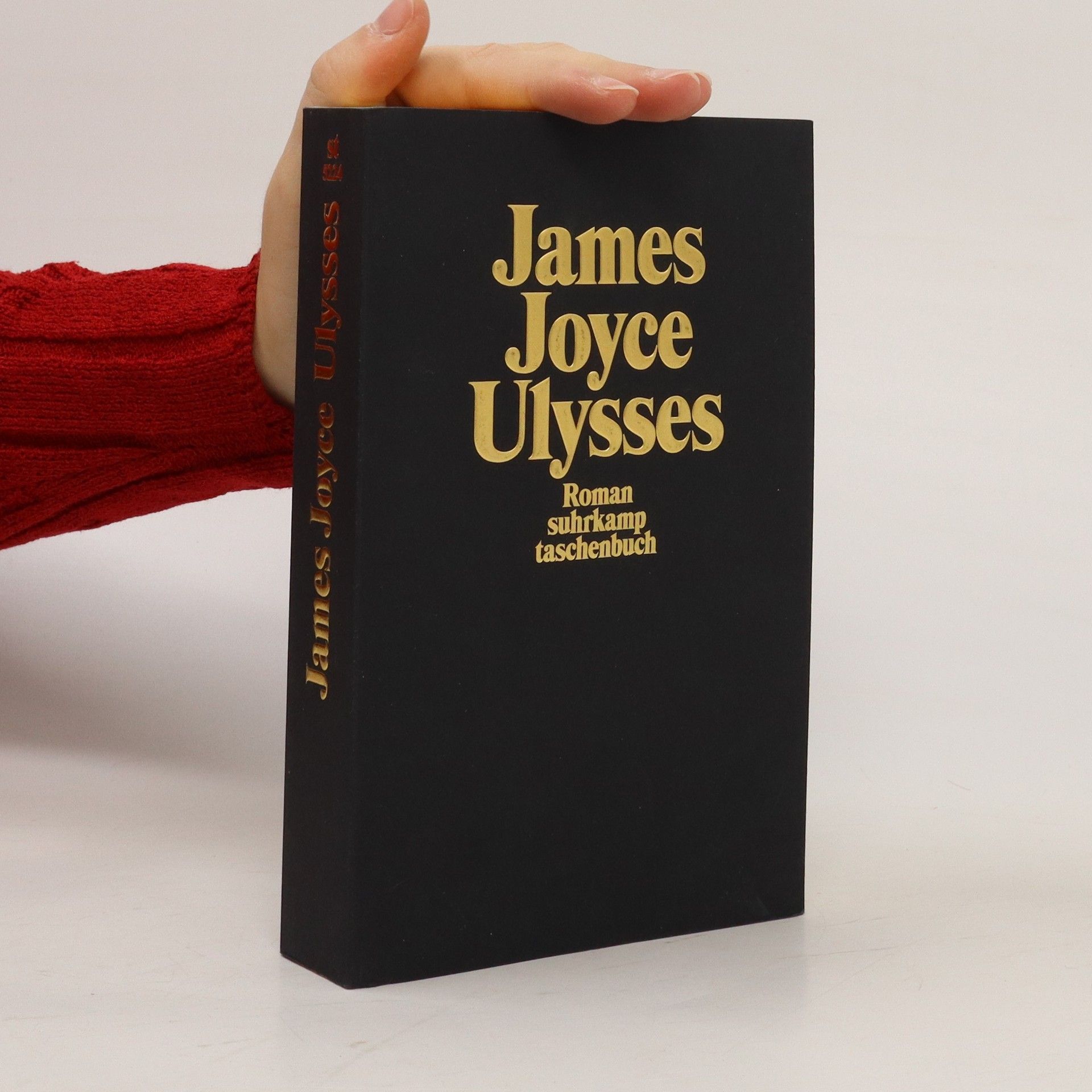

Der 2. Februar 1922 hat Literaturgeschichte geschrieben: An diesem Tag, dem 40. Geburtstag von James Joyce, erschien in einer Auflage von 1 000 nummerierten Exemplaren die Erstausgabe des Ulysses, verlegt durch Sylvia Beach, Besitzerin der Buchhandlung Shakespeare and Company, in Paris. Die Publikation des Romans war ein Skandalon: als blasphemisches und pornografisches Machwerk verdammt, wurde es bald in mehreren Ländern zensiert oder verboten. Dies hat den epochalen Erfolg des Ulysses nicht aufhalten können: Längst gilt es als einer der einflussreichsten Romane der Moderne, als ein Jahrhundertwerk. Und es ist ein Buch, das man wieder und immer wieder lesen kann und das mit jedem neuen Lesen weitere Geheimnisse preisgibt. Wer es noch nie gelesen hat oder es wiederlesen möchte, hat nun die Wahl: Anlässlich des 100. Jahrestags seiner ersten Publikation wird der Ulysses in vier schön gestalteten Ausgaben mit jeweils verschiedenfarbiger Prägung vorgelegt – zum Verschenken und Sich-selber-schenken.

Ulysses

- 1014 Seiten

- 36 Lesestunden

Joyce beschreibt im Ulysses in 18 Episoden einen Tag – den 16. Juni 1904 – im Leben des Leopold Bloom, seines Zeichens Anzeigenakquisiteur bei einer Dubliner Tageszeitung. In Anlehnung an Homers Irrfahrten des Odysseus lässt er den Leser an den (Irr-)Gängen seines Protagonisten durch Dublin teilhaben. Joyce schildert dabei nicht nur die äußeren Geschehnisse, sondern auch die Gedanken seiner Protagonisten mit allen ihren Assoziationen, Erinnerungsfetzen und Vorstellungen. Die Sprache wird dabei ungeordnet und bruchstückhaft verwendet, „wie es der Person gerade durch den Kopf geht“. Dieses Stilelement, der so genannte „stream of consciousness“ (Bewusstseinsstrom) wird hier zum ersten Mal zentrales Gestaltungselement eines literarischen Werkes.

Verbannte. Ein Stück in drei Akten

- 142 Seiten

- 5 Lesestunden

"Verbannte" ist Joyces einziges, wenig bekanntes Theaterstück, das zwischen "Bildnis des Künstlers" und "Ulysses" steht. Es wurde 1913/15 in Triest geschrieben und 1918 veröffentlicht. Die neue Übersetzung von Klaus Reichert zeigt die Verbindungen zu Ibsen und die eigene Problemstellung Joyces.

Stephen der Held. Ein Porträt des Künstlers als junger Mann

- 537 Seiten

- 19 Lesestunden

Liebesgedichte

- 108 Seiten

- 4 Lesestunden

Joyce ging es darum, »die perfektesten Liebeslieder unserer Zeit« zu schreiben, was in seinen Augen nur möglich war, solange er nicht wirklich verliebt war, sondern dichtend eine ideale, überwirkliche Liebe besingen konnte.

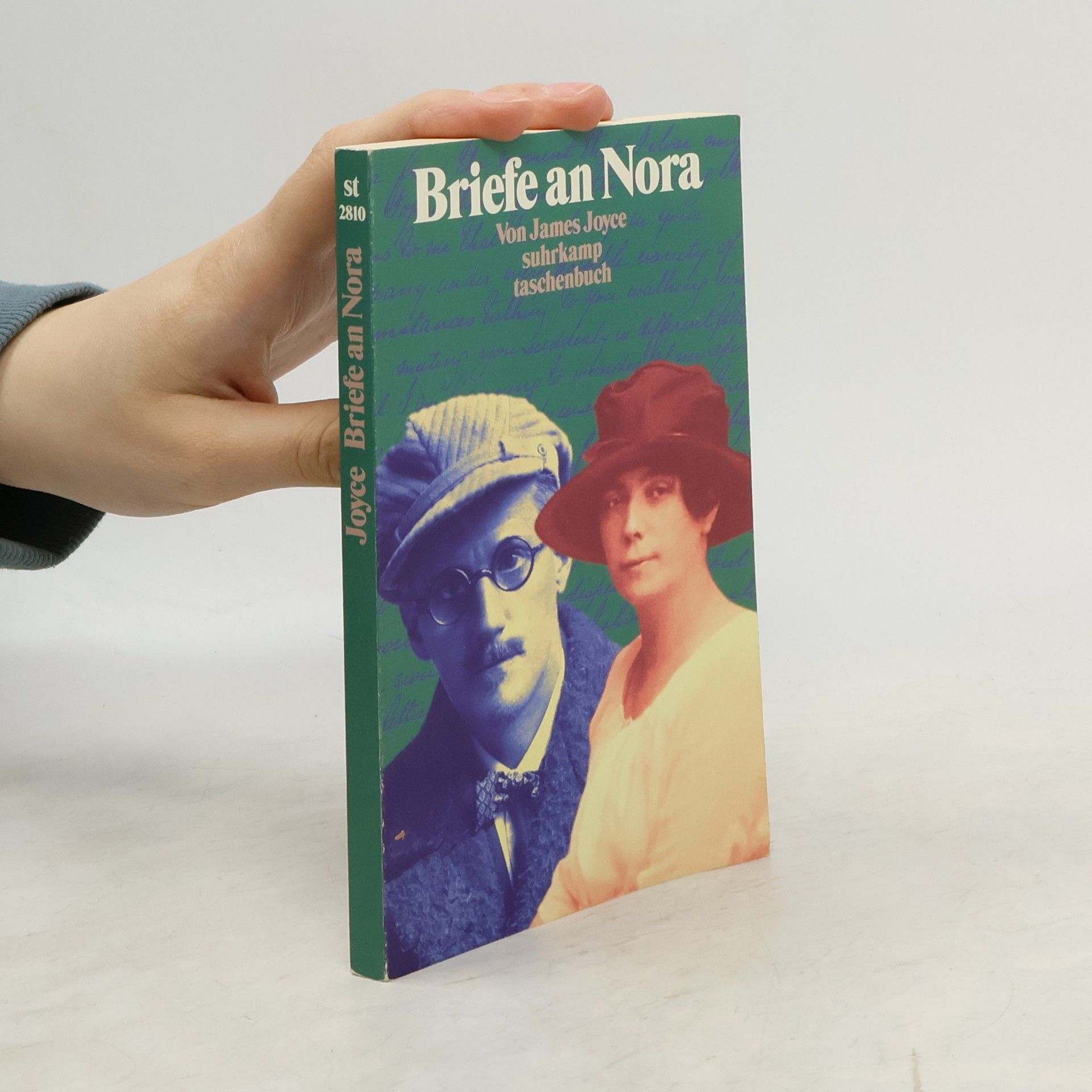

Es ist halb sieben morgens und ich schreibe in der Kälte. Ich habe die ganze Nacht kaum geschlafen. Ist Georgie mein Sohn? Es war am 11. Oktober in Zürich, daß ich zum erstenmal mit Dir schlief, und er wurde am 27. Juli geboren. Das sind 9 Monate und 16 Tage ... JIM Die etwa sechzig Briefe von Joyce an Nora, an seine Freundin, Gefährtin und spätere Frau, und das gute Dutzend der Briefe von Nora an ihn gehören zu den intimsten Zeugnissen, die wir von Joyce besitzen. Die Briefe nehmen im gesamten Briefwechsel einen kleinen Platz ein und beschränken sich zudem auf wenige kurze Zeitspannen. Das liegt daran, daß die Voraussetzung fu r einen langen und umfangreichen Briefwechsel, die räumliche Trennung, im Verlauf der 37 Jahre andauernden Beziehung und Gemeinsamkeit in Dublin, Pola, Triest, Zu rich, Paris und auf vielen Reisen selten genug vorkam. Um so wertvoller muß diese kleine Sammlung sein, Dokument einer außergewöhnlichen Beziehung.

Finn's Hotel

- 101 Seiten

- 4 Lesestunden

»Finn’s Hotel«, so hieß das Hotel, in dem Nora Barnacle, die spätere Ehefrau von James Joyce, als Zimmermädchen arbeitete. Ganz am Anfang der Überlegungen, aus denen »Finnegans Wake« hervorgehen sollte, fragte sich Joyce: Wie wäre es, wenn man Irlands Vergangenheit in den Träumen des am Ufer der Liffey schlafenden mythischen Helden Finn McCool Revue passieren ließe? Das Buch »Finn’s Hotel« besteht aus einer Folge von Fabeln, kurzen, prägnanten Prosatexten zu den entscheidenden Momenten der irischen Geschichte, beginnend mit der Ankunft St. Patricks auf der Grünen Insel im Jahr 432: des Heiligen, der Irland bekehrt? Nein, Irland bekehrt ihn – zu allem, was irisch ist. Joyce schrieb die zehn Episoden 1923, ein halbes Jahr, nachdem er sich vom »Ulysses« befreit und lange bevor er einen genaueren Plan für »Finnegans Wake« gefasst hatte. Danis Rose suchte die im Nachlaß der »Finnegans Wake«-Papiere verstreuten Geschichten zusammen. Er begründete ihre Einheit und Eigenständigkeit. 2013 erschien Finn’s Hotel: ein neues, unbekanntes, erstaunliches Werk von James Joyce.»