Imre Kertész Bücher

Diese Prosa, geprägt von der persönlichen Erfahrung des Autors in Konzentrationslagern, befasst sich mit der zerbrechlichen Erfahrung des Einzelnen angesichts der barbarischen Willkür der Geschichte. Sein Werk konzentriert sich auf die innere Welt des Selbst und seinen Kampf um den Erhalt der Identität unter extremem Druck. Der Stil zeichnet sich durch tiefgreifende Introspektion und eine suchende Auseinandersetzung mit traumatischen Vergangenheiten aus. Durch sein literarisches Erbe appelliert der Autor eindringlich an Verständnis und kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte.

Der Spurensucher

- 129 Seiten

- 5 Lesestunden

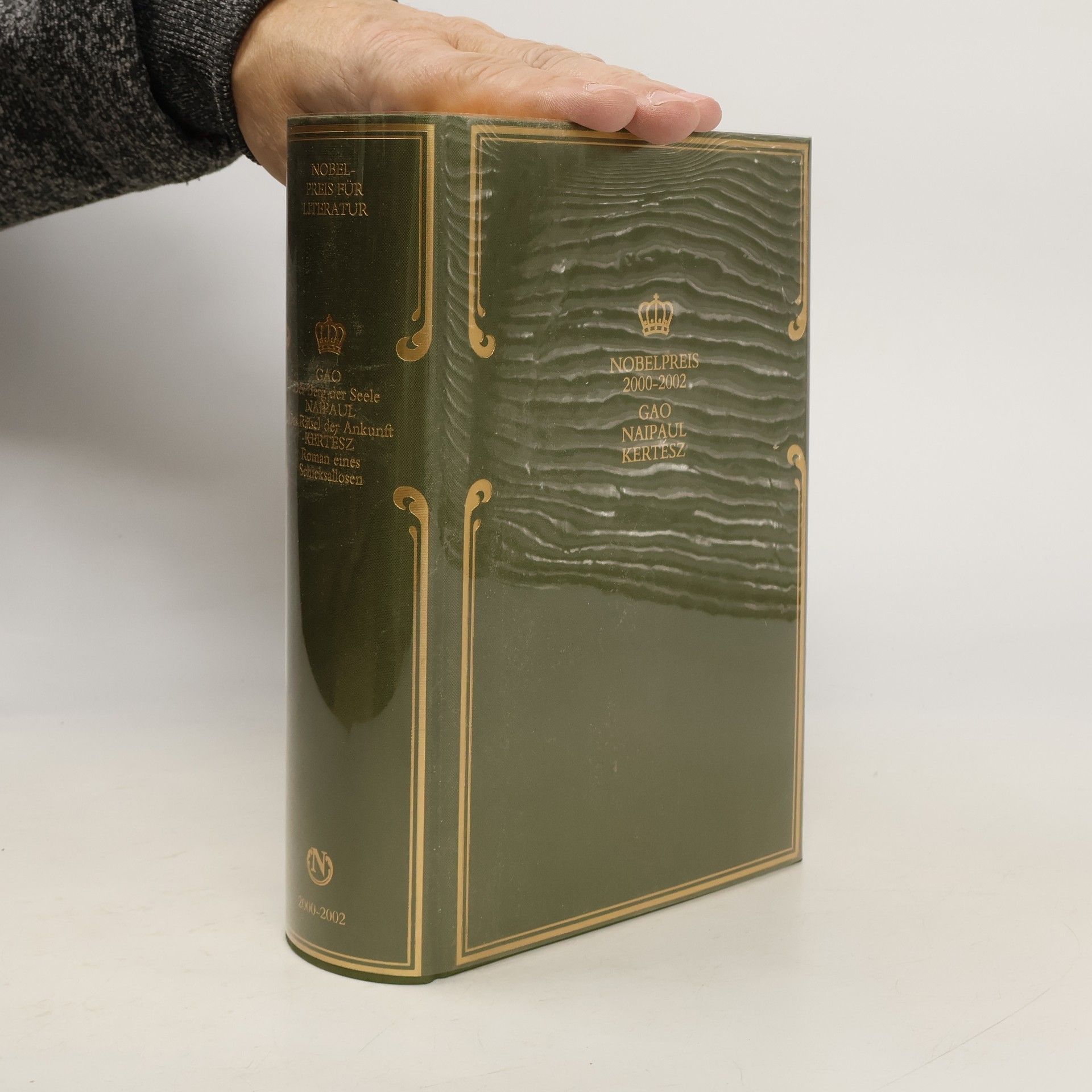

Imre Kertész wurde am 9. November 1929 in Budapest geboren. Er stammt aus einer kleinbürgerlichen Familie. Wegen seiner jüdischen Abstammung wurde Kertész im Juli 1944 als Fünfzehnjähriger nach Auschwitz deportiert und im April 1945 aus dem KZ Buchenwald befreit. 1948 machte er Abitur und fand eine Anstellung als Journalist bei der Tageszeitung Világosság. Diese wurde alsbald zum Parteiorgan der Kommunisten erklärt und er entlassen. Von 1951 bis 1953 leistete er Militärdienst. 1960 begann er mit der Arbeit an seinem Roman Sorstalanság (dt. Mensch ohne Schicksal, 1990; Roman eines Schicksallosen, 1995). Nach jahrelangen erfolglosen Versuchen konnte das Buch 1975 in Ungarn veröffentlicht werden, erfuhr jedoch erst mit der zweiten Auflage 1985 literarische Beachtung. Seinen Lebensunterhalt verdiente Imre Kertész daher hauptsächlich durch seine Arbeit als Übersetzer. Er übertrug unter anderem Werke von Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Hugo von Hofmannsthal, Elias Canetti, Ludwig Wittgenstein, Joseph Roth, Arthur Schnitzler und Tankred Dorst ins Ungarische. Als Sorstalanság 1995 in einer deutschen Neuübersetzung erschien, wurde es als literarisches Ereignis gefeiert und verhalf Imre Kertész zu seinem internationalen Durchbruch. Im Herbst 2002 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Seit 1953 lebt Kertész als freier Schriftsteller in Budapest.

Opfer und Henker

- 112 Seiten

- 4 Lesestunden

In 'Weltbürger und Pilger' bietet Imre Kertész eine moderne Interpretation der Geschichte aus dem Alten Testament; es geht um die Konkurrenz von Lebenskunst und Apathie, von melancholischer Eleganz und gewalttätigem Neid, eine Konkurrenz, die im Mord gipfelt, den Täter aber nicht erlöst, sondern sein Elend nur verlängert. 'Ich, der Henker' enthält den ersten Prosatext, den Kertész schrieb, bevor er 1960 die Arbeit an seinem großen 'Roman eines Schicksallosen' aufnahm. Wir werden mit zwei Männern konfrontiert, die ihrer Sache, ihrer Geschichte, ihrer Schuld bzw. Unschuld absolut sicher sind. Der überraschende Schluß beweist die Fragwürdigkeit moralischer Überlegenheit: die biographisch schlüssigen Rechtfertigungen des Henkers provozieren die Erkenntnis seines Gegenübers, dessen 'besseres' Leben sei nichts anderes als die Summe zufälliger Umstände. In den beiden Texten über Berlin und Budapest wird die existentielle Frage, wo will ich leben, auf biographisch erhellende und faszinierende Weise gelöst – auch hier der Kontrast zwischen den Zwängen eines diktierten Lebens und dem ersehnten Genuß von Freiheit. In diesen vier Texten (entstanden zwischen 1958 und 2001) beweist sich Kertész als genauer Erzähler existentieller Konflikte und verblüffender Einsichten.

Die exilierte Sprache

- 200 Seiten

- 7 Lesestunden

Essays und Reden

Galeerentagebuch

- 317 Seiten

- 12 Lesestunden

„Tagebuchroman“ nennt Imre Kertész seine Sammlung von Beobachtungen, Aphorismen und philosophischen Exkursionen aus dreißig Jahren. Im inneren Dialog mit Nietzsche, Freud, Camus, Adorno, mit Musil, Beckett, Kafka und anderen versucht er, Holocaust und Modernität, Totalitarismus und Freiheit zu Ende zu denken.

Roman eines Schicksallosen

- 286 Seiten

- 11 Lesestunden

Christina Viragh, geboren 1953 in Budapest, wuchs in der Schweiz auf und lebt heute als Autorin und Übersetzerin in Rom. Sie ist korrespondierendes Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und Übersetzerin von Péter Nádas, Sándor Márai, Imre Kértesz, Henri Alain-Fournier und anderen. 2012 gewann sie den Preis der Leipziger Buchmesse in der Rubrik „Übersetzungen“, den Europäischen Übersetzerpreis und, zusammen, mit Péter Nádas, den Brücke-Berlin-Preis. Imre Kertész, 1929 in Budapest geboren, wurde 1944 als 14-Jähriger nach Auschwitz und Buchenwald deportiert. In seinem «Roman eines Schicksallosen» hat er diese Erfahrung auf außergewöhnliche Weise verarbeitet. Das Buch erschien zuerst 1975 in Ungarn, wo er während der sozialistischen Ära jedoch Außenseiter blieb und vor allem von Übersetzungen lebte (u. a. Nietzsche, Hofmannsthal, Schnitzler, Freud, Joseph Roth, Wittgenstein, Canetti). Erst nach der europäischen Wende gelangte er zu weltweitem Ruhm, 2002 erhielt er den Literaturnobelpreis. Seitdem lebte Imre Kertész überwiegend in Berlin und kehrte erst 2012, schwer erkrankt, nach Budapest zurück, wo er 2016 starb.

Der Betrachter. Aufzeichnungen 1991-2001

- 256 Seiten

- 9 Lesestunden

Imre Kertész, Nobelpreisträger für seinen "Roman eines Schicksallosen", arbeitete bis kurz vor seinem Tod im März 2016 an seinem letzten Buch, dem Schlussstein seines autofiktionalen Schaffens. Bei Kertész sind Werk und Tagebuch eng miteinander verknüpft; seine veröffentlichten Tagebuchauszüge sind existentielle Literatur. Den Anfang machte sein "Galeerentagebuch", das seine 30-jährige Isolation im sozialistischen Ungarn dokumentiert. 2013 folgten die Aufzeichnungen "Letzte Einkehr" aus dem Zeitraum 2001 bis 2009, als er Berlin zu seiner Wahlheimat machte. "Der Betrachter" schließt die Lücke zwischen diesen beiden Tagebüchern und behandelt die Jahre nach der europäischen Wende, in denen Kertész eine späte Anerkennung seines Schaffens erfuhr, besonders in Deutschland und Westeuropa. Diese Zeit war auch geprägt von aufkeimendem Nationalismus und Antisemitismus in Ungarn. Reflexionen über den Epochenwechsel, das Judentum und seine ungeliebte Rolle als öffentliche Person durchziehen die Aufzeichnungen. Besonders berührend sind die Passagen über den Abschied von seiner langjährigen Lebensgefährtin Albina, die 1995 starb. Mit "Der Betrachter" vollendet Kertész’ Tagebuchreihe zu einer Trilogie, die seine monumentale Entwicklung als Denker und Schriftsteller dokumentiert.

In kühner Lapidarschrift benennt der Titel, den Imre Kertesz dieser Sammlung seiner Essays gab, die Paradoxien seines Lebens und Schreibens. 1929 in Budapest geboren, 1944 nach Auschwitz deportiert, 1945 in Buchenwald befreit und nach der Rückkehr über vier Jahrzehnte den Schrecken eines anderen Totalitarismus ausgesetzt, hat dieser Autor in fast völliger Zurückgezogenheit nicht allein ein literarisches Werk von Weltgeltung vollbracht, er ist darüber hinaus zu einem der bedeutendsten Interpreten des Holocaust geworden. In Texten von beispielloser, schwer erträglicher Radikalität macht er einem Jahrhundert den Prozess, das ihm „als ununterbrochen diensttuendes Erschießungskommando“ entgegentrat.

Letzte Einkehr

Ein Tagebuchroman

Ein Tagebuch? Ein Roman! Von der «Glückskatastrophe» des Nobelpreises bis ins «Vorzimmer des Todes» reicht der Bogen dieses Tagebuchromans. Das Glück eines neuen Lebens in Berlin, Reisen, weltweiter Ruhm auf der einen Seite, auf der anderen schmerzliche Selbstentfremdung durch die neue öffentliche Rolle, Krankheit und Verfall: Letzte Einkehr ist die gnadenlos dargebotene «Geschichte eines Erkaltens», durch die sich wie ein roter Faden der Plan zu einem letzten, radikal persönlichen Buch mit dem Titel Letzte Einkehr zieht.

Kristin Schwamm, geboren 1953 in Altenburg, 1984-1989 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Göttingen, seit 1989 freiberufliche Übersetzerin aus dem Ungarischen (Imre Kertész). Imre Kertész, 1929 in Budapest geboren, wurde 1944 als 14-Jähriger nach Auschwitz und Buchenwald deportiert. In seinem «Roman eines Schicksallosen» hat er diese Erfahrung auf außergewöhnliche Weise verarbeitet. Das Buch erschien zuerst 1975 in Ungarn, wo er während der sozialistischen Ära jedoch Außenseiter blieb und vor allem von Übersetzungen lebte (u. a. Nietzsche, Hofmannsthal, Schnitzler, Freud, Joseph Roth, Wittgenstein, Canetti). Erst nach der europäischen Wende gelangte er zu weltweitem Ruhm, 2002 erhielt er den Literaturnobelpreis. Seitdem lebte Imre Kertész überwiegend in Berlin und kehrte erst 2012, schwer erkrankt, nach Budapest zurück, wo er 2016 starb.