Heimweh nach dem Tod

Arbeitstagebuch zur Entstehung des «Romans eines Schicksallosen»

- 144 Seiten

- 6 Lesestunden

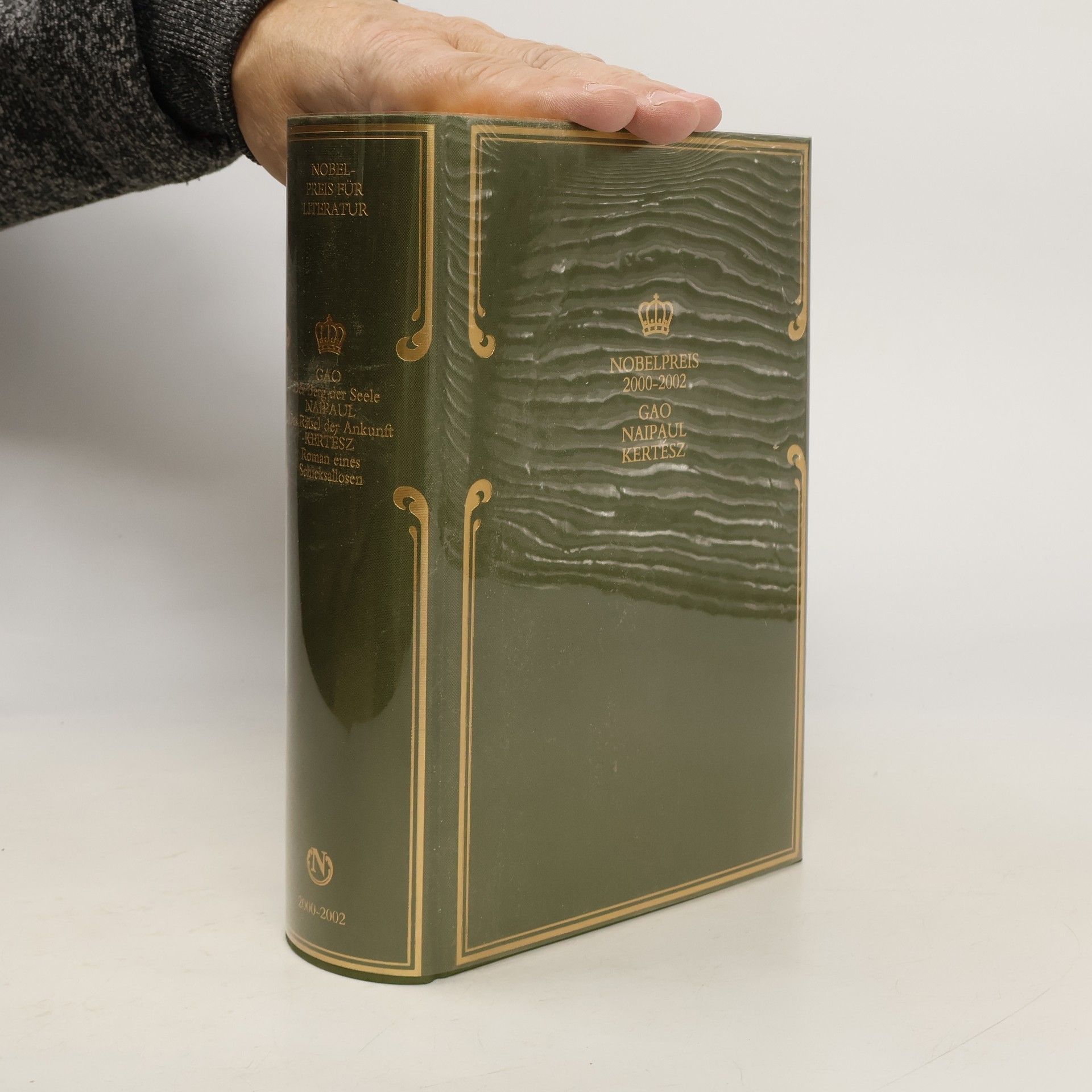

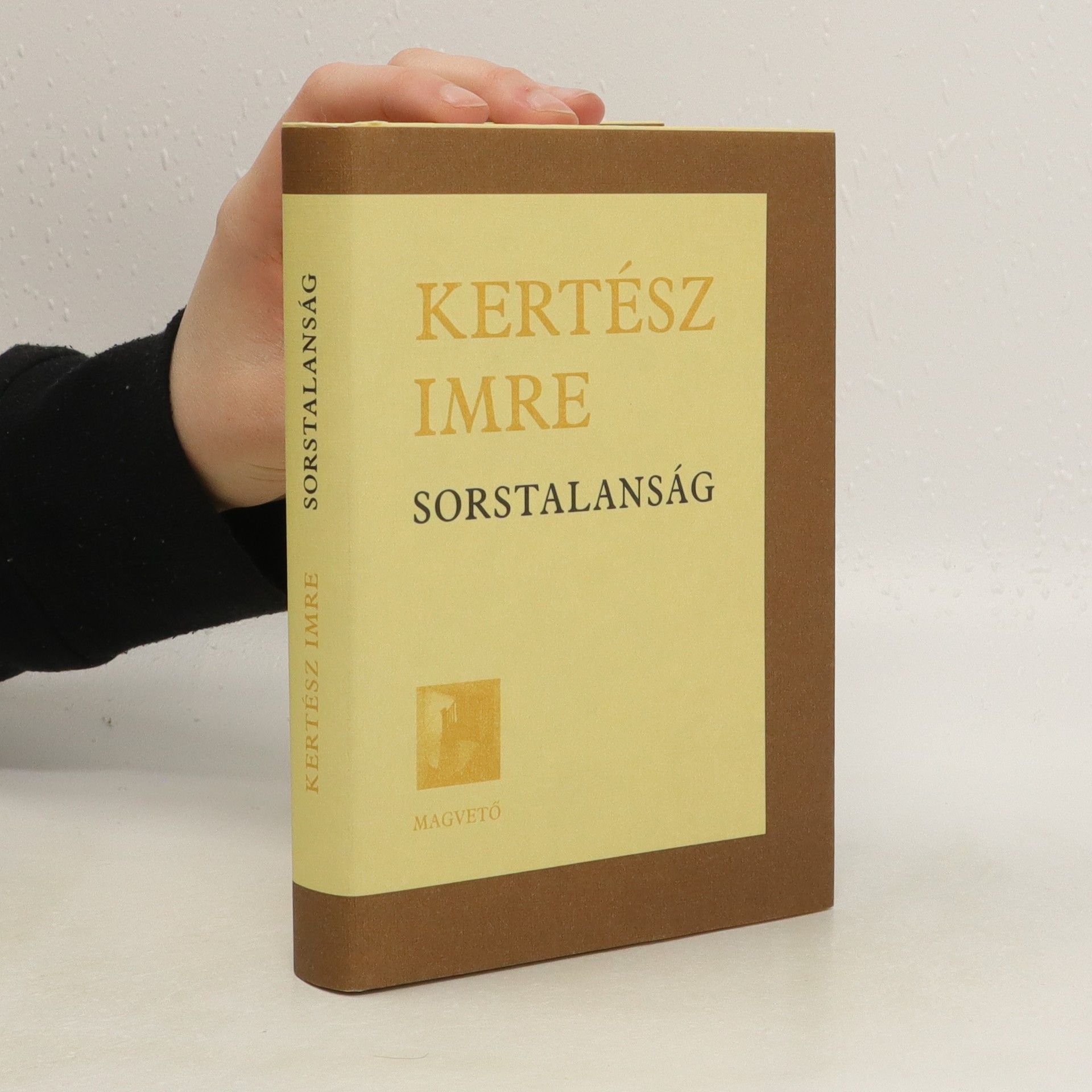

Imre Kertész, dreißig Jahre alt und frustriert von seinem ersten Romanprojekt über einen Naziverbrecher, beginnt zwischen 1958 und 1962 eine «nüchterne Selbstprüfung», die in sein erstes Tagebuch mündet. Während er seinen Lebensunterhalt mit Musik-Komödien in Budapest verdient, dokumentiert er akribisch seine Gedanken, Leseerfahrungen und Schreibprozesse. Er beschließt, anstelle der Henker-Bekenntnisse die Geschichte seiner Deportation zu erzählen – seine «eigene Mythologie» – und arbeitet an den ersten Kapiteln. Dabei beschäftigt er sich intensiv mit Dostojewski, Thomas Mann und Camus, um die notwendige Technik für seinen Entwicklungsroman zu finden. Ursprünglich sollte der «Roman eines Schicksallosen» den Titel «Der Muselmann» tragen. Es vergehen zehn Jahre, bis Kertész das Werk vollendet, nur um zu erleben, dass es im sozialistischen Ungarn zunächst abgelehnt wird, bevor es dreißig Jahre später mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wird. Die eindrücklichsten Passagen seines Arbeitstagebuchs thematisieren den Zustand des «Muselmanns», eine «zerstörend süße Selbstaufgabe», die Kertész in Buchenwald kurz vor seiner Befreiung erlebte: «Der Mensch kann nie so nahe bei sich selbst und bei Gott sein wie der Muselmann unmittelbar vor dem Tod.»