Andorra von Max Frisch - Textanalyse und Interpretation

mit Zusammenfassung, Inhaltsangabe, Charakterisierung, Szenenanalyse, Prüfungsaufgaben uvm.

Max Frisch befasst sich in seinem Werk mit tiefgreifenden Fragen der Identität und Entfremdung in der modernen Gesellschaft. Seine Werke untersuchen kritisch den Schweizer Nationalismus und das trügerische Bild der Demokratie, wobei sie menschliche Ängste vor der Freiheit und eine Besessenheit von Kontrolle hervorheben. Frisch verbindet meisterhaft persönliche Reflexionen mit politischen Kommentaren und nutzt paradoxe Techniken sowie einen fragmentarischen Stil, um die spirituelle Krise der Welt zu erforschen.

mit Zusammenfassung, Inhaltsangabe, Charakterisierung, Szenenanalyse, Prüfungsaufgaben uvm.

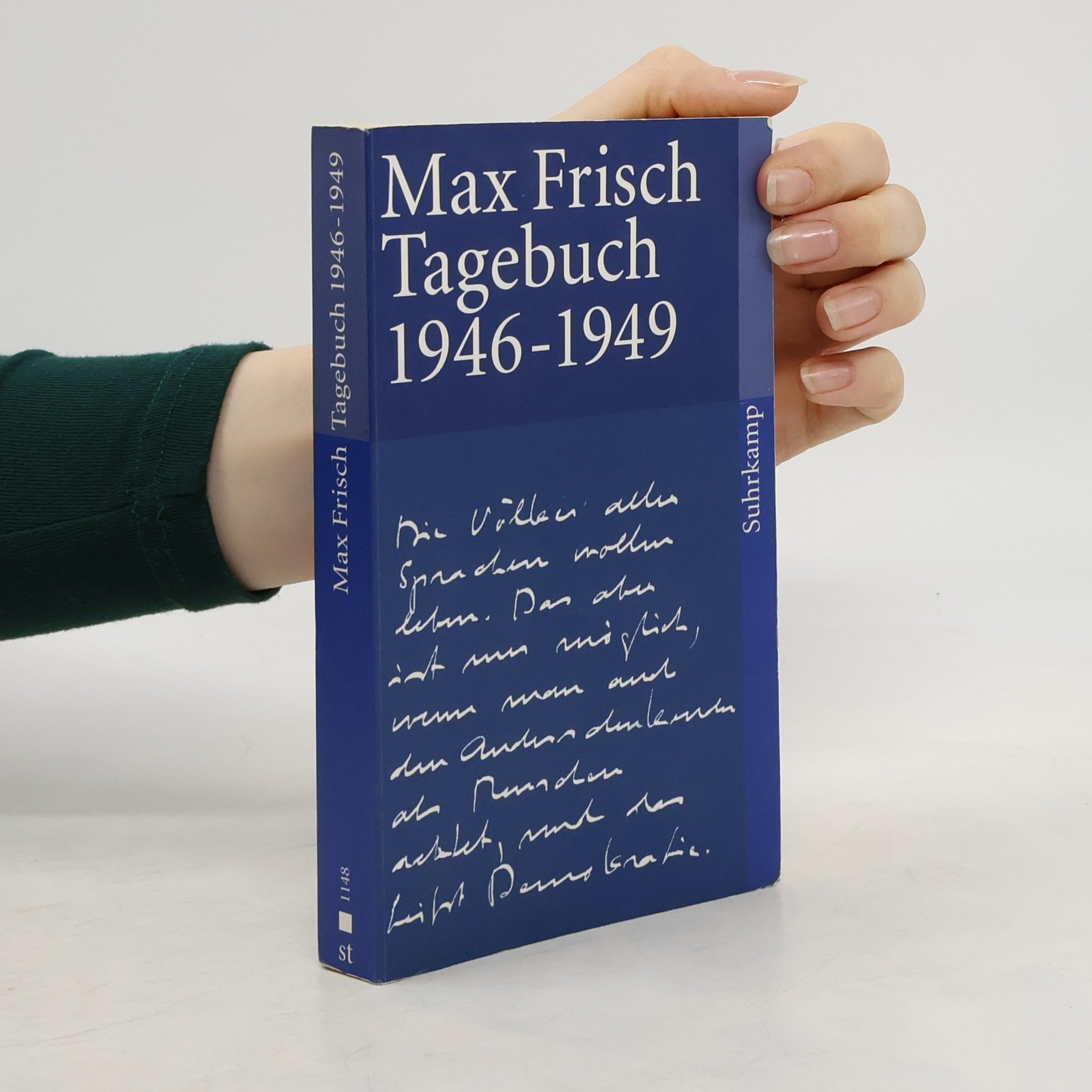

Denníky Maxa Frischa z rokov 1946 – 1949 možno čítať ako fragment spisovateľovej autobiografie aj ako zápisky reportážneho charakteru z povojnovej Prahy, Viedne, Varšavy, Frankfurtu a Berlína. Výrazne literárne, ba až poetické pasáže sa v texte prelínajú s vecno-realistickými, s opismi hrôzostrašných scenérií a bizarných zážitkov. V jeho denníku nachádzame pestrú mozaiku postáv a postavičiek, sám Frisch hovorí o „pralese osudov", ktorým sa prediera. Je dobrý pozorovateľ a uvedomuje si rozsah morálnej katastrofy, ktorú spôsobila vojna. Odmieta myslieť v kategóriách ako je vina a pokánie a odmieta aj myšlienku kolektívnej viny, ktorá bola v tých časoch pomerne rozšírená. Dospieva k presvedčeniu, že ani kultúra a vzdelanie nie sú zárukou opakovania podobných vecí a že tomu možno zabrániť, len ak sa na ne nezabudne. Niektorí literárni vedci radia Frischove denníky k najdôležitejším dielam švajčiarskej literatúry 20. storočia.

The screenplay "Zurich Transit" was developed from an episode in the novel Gantenbein, published in 1964: 'A story for Camilla: of a man who decides several times to change his life but, of course, never succeeds ...' Yet one day he, Theo Ehrismann, returns from a trip abroad and reads in the paper his own obituary. He arrives just on time for his own funeral and observes the attending mourners, and yet he is not able to reveal himself to them, especially not to his wife: 'How does one say that he is alive?' Max Frisch counters the traditional dramaturgy based on causality with a dramaturgy of coincidence. 'Life,' Max Frisch said in 1965, 'is the sum of events that happen by chance, and it always could as well have turned out differently; there is not a single action or omission that does not allow for variables in the future.'

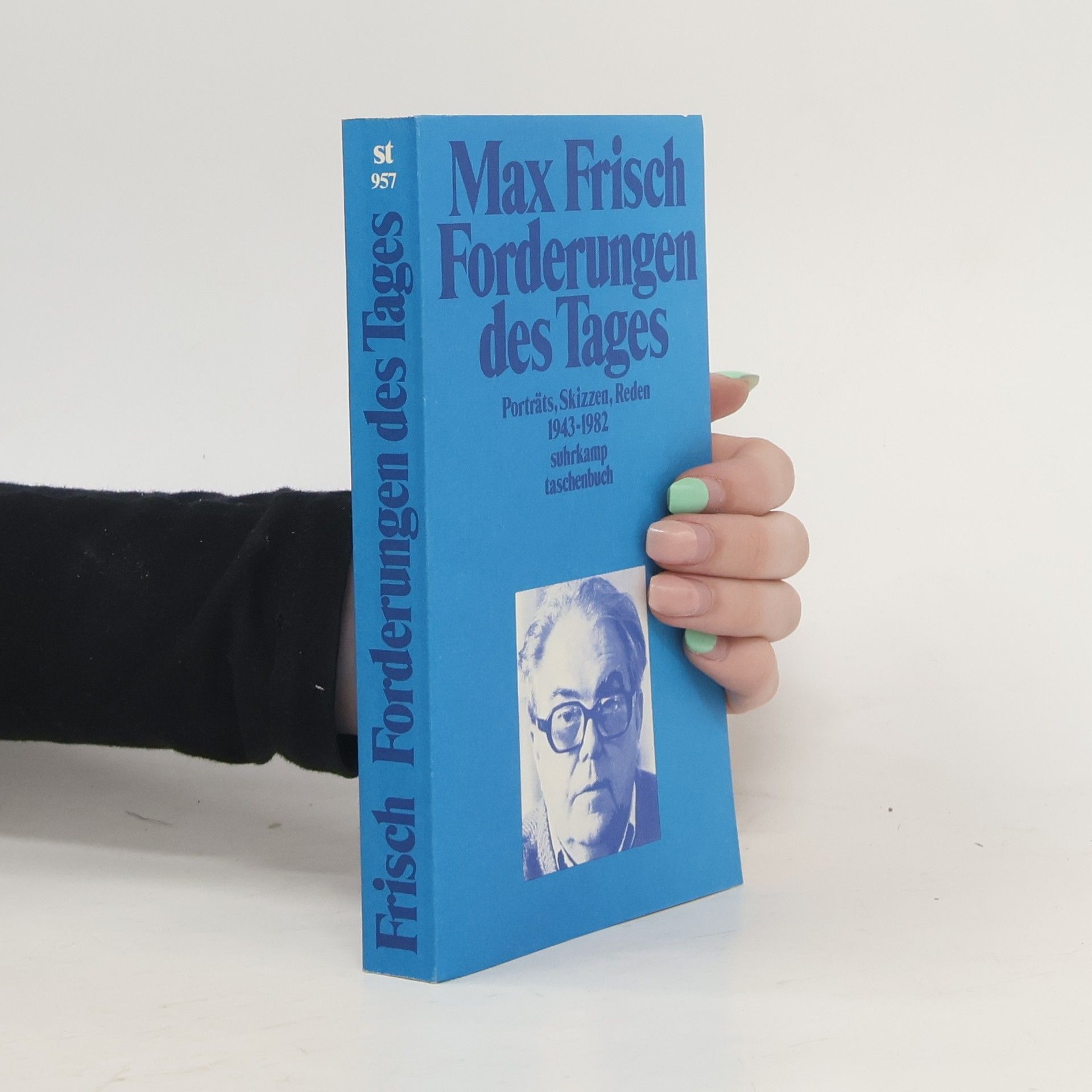

Im September 1965 erschien in der Kulturzeitschrift „neutralität“ ein Text von Max Frisch mit dem Titel „Unbewältigte schweizerische Vergangenheit?“. Frisch fragte, inwieweit die schweizerische Vergangenheit von 1933–1945 Eingang in die Schweizer Literatur gefunden hatte. Der Beitrag wurde 1966 in der „Weltwoche“ erneut abgedruckt und bildete den Auftakt zu einer Debatte, in die sich Frischs Schriftstellerkollegen Otto F. Walter, Jean Rudolf von Salis, Peter Bichsel, Adolf Muschg und Walter Matthias Diggelmann einschalteten. In ihren Beiträgen fragten sie nach den Grenzen der heimatlichen Literatur, dem Bezugsraum ihres eigenen Schreibens und der politischen Rolle des Schriftstellers. Der vorliegende Band zeichnet die historische Debatte nach und verlängert ihre Fragen in die Gegenwart. Mit Ruth Schweikert und Julia Weber antworten ihnen zwei literarische Stimmen, die sich kritisch mit der Schweiz auseinandersetzen.

Reclam Lektüreschlüssel XL – hier findest du alle Informationen, um dich zielsicher und schnell vorzubereiten: auf Klausur, Referat, Abitur oder Matura! Differenziert, umfassend, übersichtlich! - Präzise Inhaltsangaben zum Einstieg in den Text - Klare Analysen von Figuren, Aufbau, Sprache und Stil - Zuverlässige Interpretationen mit prägnanten Textbelegen - Informationen zu Autor: innen und historischem Kontext - Hilfreiche Infografiken, Abbildungen und Tabellen - Aktuelle Literatur- und Medientipps - Prüfungsaufgaben mit Lösungshinweisen - Zentrale Begriffe und Definitionen als Lernglossar

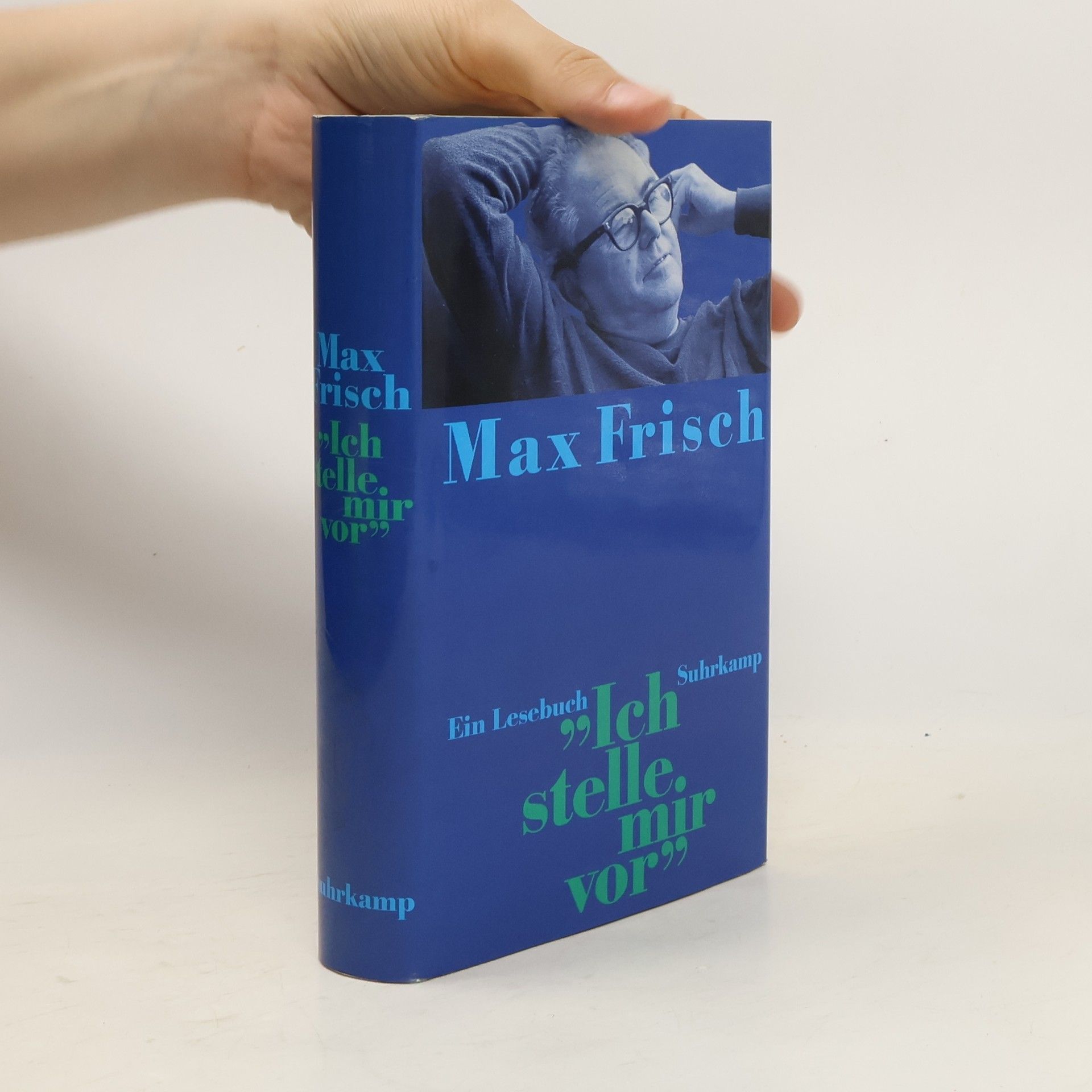

Schriftsteller sind beliebte Interviewpartner, aus zweierlei Gründen: Man erhofft sich von ihnen Aufschluss über ihre eigenen Werke und Aufklärung über die allgemeine Weltlage. Das Schriftstellerinterview ist eine Fortsetzung der Literatur mit den Mitteln der Mediensprache. Es lebt von der Unmittelbarkeit, mit der sich Schriftsteller zu Wort melden und zu literarischen, gesellschaftlichen und politischen Themen Stellung beziehen. Max Frisch war der Inbegriff eines Schriftstellers, der sich einmischt und gehört wird. Er hat unzählige Interviews gegeben, obwohl er sie eigentlich gar nicht mochte. Umso virtuoser beherrschte er sie: Er war ein master conversationalist, wie sich Jodi Daynard ausdrückt, die ihn in den achtziger Jahren drei Tage lang interviewte. Nun erscheint erstmals eine Auswahl der besten Interviews und Gespräche mit Max Frisch. Einige davon werden zum ersten Mal überhaupt oder zum ersten Mal in voller Länge oder zum ersten Mal in deutscher Sprache veröffentlicht. Im Gespräch über Themen wie Vernunft und Utopie, Ideologie und Kritik, Hass und Gewalt, aber auch über Fakt und Fiktion, Poesie und Polemik werden Fragen beantwortet, die bis heute aktuell sind.

In seinem letzten Typoskript verarbeitete Max Frisch auf sehr persönliche Art und in einer für ihn typischen literarischen Form jenen Skandal, der die Schweiz 1989/1990 erschütterte: Fast eine Million Einwohner war während des Kalten Krieges vom schweizerischen Staatsschutz observiert worden. Auf individuell angelegten Karteikarten oder „Fichen“ hatte die Bundesanwaltschaft eine eigene Verdachtschronik produziert, deren grotesk banaler Charakter den Skandal nur verstärkte. Frischs Arbeit an der eigenen Akte fand 1990 statt, im Vorfeld der umstrittenen 700 Jahrfeier der Eidgenossenschaft statt. Fast ein halbes Jahrhundert nach Stiller sah sich Frisch gezwungen, die Frage nach dem Verhältnis von Lebensgeschichten und Identität nochmals aufzunehmen. Er rückte dem Strandgut des analogen Überwachungsapparates mit Schere, Tacker und Schreibmaschine auf den Leib. Die dabei entstandene Collage ist die erschütternde Abrechnung mit der Ignoranz, nicht nur des Staatsschutzes. Und damit erweist sie sich als eminnent aktuell. Sie wird hier zum ersten Mal veröffentlicht.

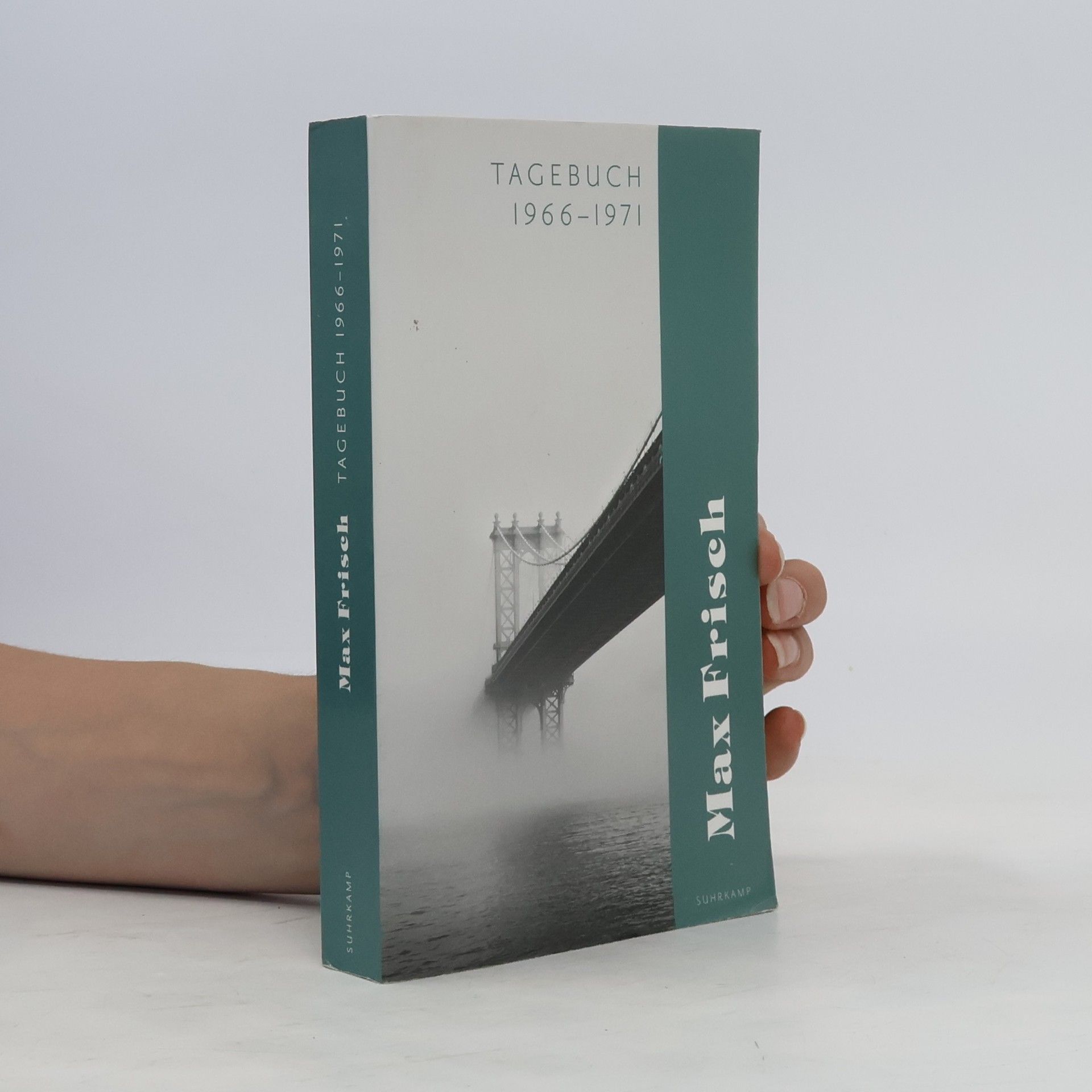

Deník 1966–1971 navazuje na předchozí Frischův Deník. Deníkové zápisky, ať už to jsou skici k budoucí povídce nebo glosy ke zprávám, různé fikce či analýzy, smyšlené výslechy, dotazníky či příručka pro seniory, cestovní zprávy anebo vzpomínky, to vše zachycuje dobu a jednotlivé situace oné doby. Deník vypovídá o moci a bezmoci nikoli jenom spisovatelů. O úloze lidí, kteří se spokojí s tím, že „ve srovnání s druhými jsou bez viny“. Max Frisch píše deník své doby a odkrývá vinu nevinných.