In this book Bruno Latour calls upon Christians to join the struggle to avert a climate catastrophe. First and foremost, Christians need to overcome their lack of interest in ‘earthly things’ and pay attention to the Earth at a time when it is being neglected. He also urges Christians to renew their understanding of their faith in the context of the new image of the world that has emerged from Earth system science – that of a world in which the myriad of beings that inhabit the world are interdependent and living in close proximity on a slender, fragile membrane on the surface of the planet. This new image of the world cannot fail to have an impact on the sciences, on politics and on religion, just as, in earlier centuries, the cosmology of Copernicus and Galileo upset the old order. Latour sees the ecological crisis, and the cosmological mutation that it entails, as an opportunity to convey anew, to the largest possible audience, the tradition of Christianity as it has never been appreciated before, by bringing to bear the lessons of eschatology on the great crisis that looms before us all.

Bruno Latour Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Bruno Latour war ein einflussreicher Philosoph und Anthropologe, dessen Werk die komplexen Beziehungen zwischen Menschen und der Welt um sie herum erforschte. Sein interdisziplinärer Ansatz verband Soziologie, Anthropologie und Wissenschaftsstudien und stellte traditionelle Dichotomien wie Natur versus Kultur in Frage. Latour untersuchte unermüdlich, wie unsere modernen Überzeugungen und sozialen Strukturen durch materielle und immaterielle Entitäten geformt werden, die wir oft für selbstverständlich halten. Seine Schriften laden dazu ein, neu zu überdenken, wie wir die Welt wahrnehmen und mit ihr interagieren.

Vyjasňování : pět rozhovorů s Brunem Latourem

- 192 Seiten

- 7 Lesestunden

Rozhovory shrnuté pod názvem Vyjasňování spolu vedli Michel Serres (1930–2019) a Bruno Latour (1947–2022) na začátku 90. let. O generaci mladší Latour se v nich staršího filosofa s respektem dotazuje na pozadí jeho díla i života a zároveň se neústupně dožaduje vyjasnění jeho rozsáhlého a složitého myšlenkového světa. Vznikl tak napínavý dialog, který od počátečního kroužení kolem východisek Serresova myšlení a jeho vztahu k epistemologii a dobovým filosofickým proudům dochází k pronikavému pohledu na současný svět, dotýká se otázky zla a morálky a dodnes neztrácí svou živost a aktuálnost. Michel Serres představuje zvláštní postavu francouzského myšlení, která stála stranou ústředních tendencí a diskuzí. Rozhovor poprvé vyšel v roce 1992, poté co Michel Serres vydal dvě ze svých ústředních knih – Přirozenou smlouvu (1990) a Poučeného třetího (1991). V první z nich se objevným způsobem věnuje ekologické problematice a v mnohém předznamenává pozdější ekologické myšlení, ve druhé zdůrazňuje důležitost všestranného vzdělání, které neopomíjí exaktní ani humanitní obory a staví na jejich propojení. Dílo Bruna Latoura v mnohém navazuje na tyto Serresovy podněty.

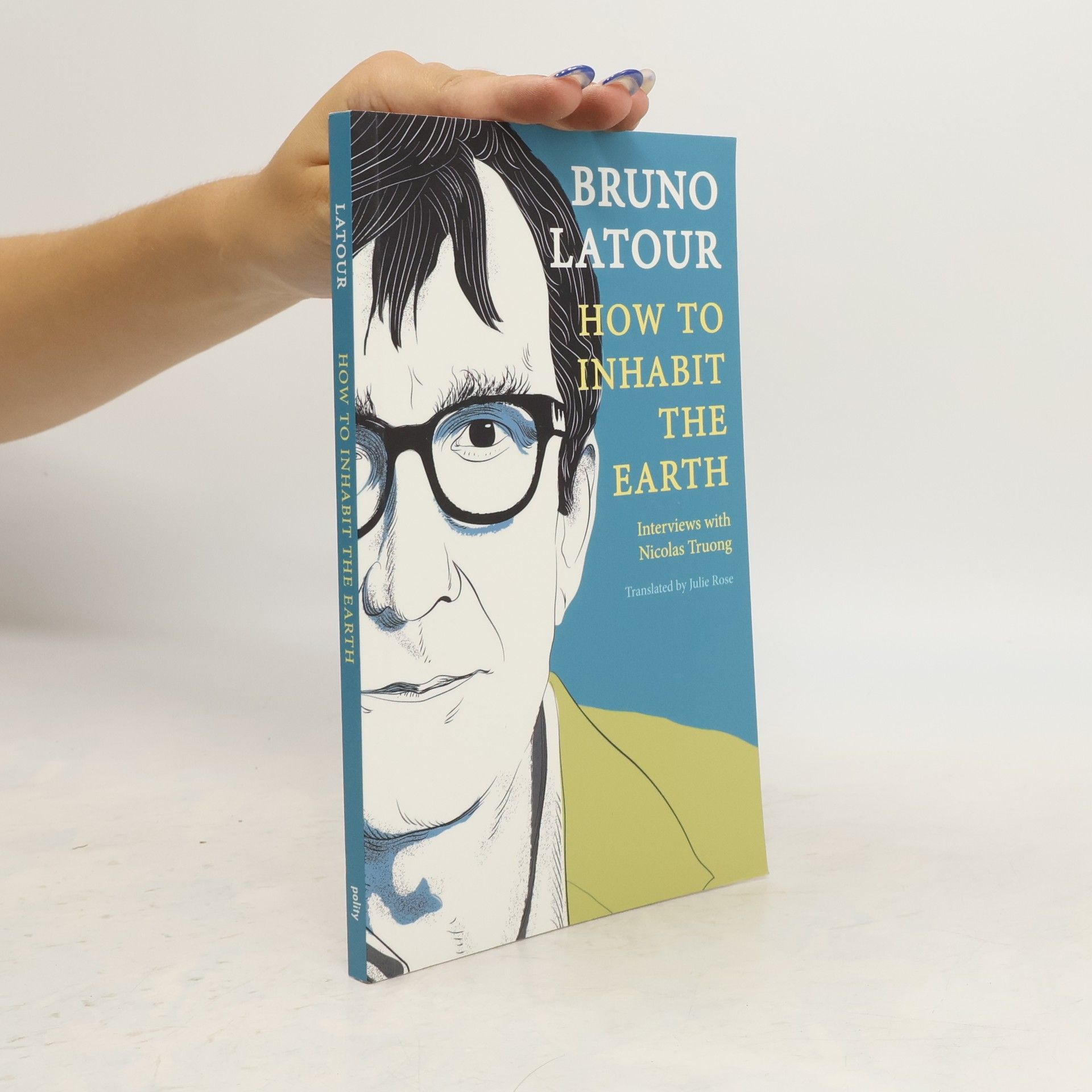

In a series of televised interviews in spring 2022, Bruno Latour explained, in clear and straightforward terms, how humans have changed the planet and why environmental disasters are an intrinsic part of modern life. We have now come to realize that all life depends on a thin skin of our planet that is only few kilometres thick - what scientists call the 'critical zone'. Our capacity to continue to live on a planet we are transforming is now at risk and if we wish to survive as a species, we must put an end to the mechanisms of destruction, rethink our connection to living beings and face head-on the confrontation between the extractivists who are exploiting the Earth's resources and the ecologists. This poignant reflection on the greatest challenge of our time is also an opportunity for Latour to explain the underlying thread that guided his work throughout his career, from his pathbreaking research on the social construction of scientific knowledge to his last writings on the Anthropocene.

Żyjemy na cienkiej warstwie patyny, nazywanej strefą krytyczną, która pokrywa Ziemię. Zamiast oddalać się od niej, powinniśmy osiedlić się na tej pokrywie, aby zachować warunki do życia. Bruno Latour określa tę pokrywę jako Gaję, nawiązując do hipotezy Lovelocka oraz starożytnego mitu o bogini matce. W serii wywiadów, przeprowadzonych w jego paryskim mieszkaniu, Latour wyrażał prostotę, radość i moc, które pojawiają się, gdy życie, szczególnie umysłowe, wchodzi w fazę kondensacji. Uspokojenie towarzyszyło mu w obliczu ograniczonego czasu; immanencja splatała się z poczuciem nieuchronności i koniecznością podsumowania wszystkiego. Latour dbał o klarowność, czerpał przyjemność z rozmowy i sztuki obrazowania. W obliczu nadchodzącego końca wszystko stawało się jasne. Bruno Latour zmarł 9 października 2022 roku w wieku siedemdziesięciu pięciu lat. Był jednym z najwybitniejszych francuskich intelektualistów swojego pokolenia, a jego prace były zarówno sławne, jak i niezrozumiane.

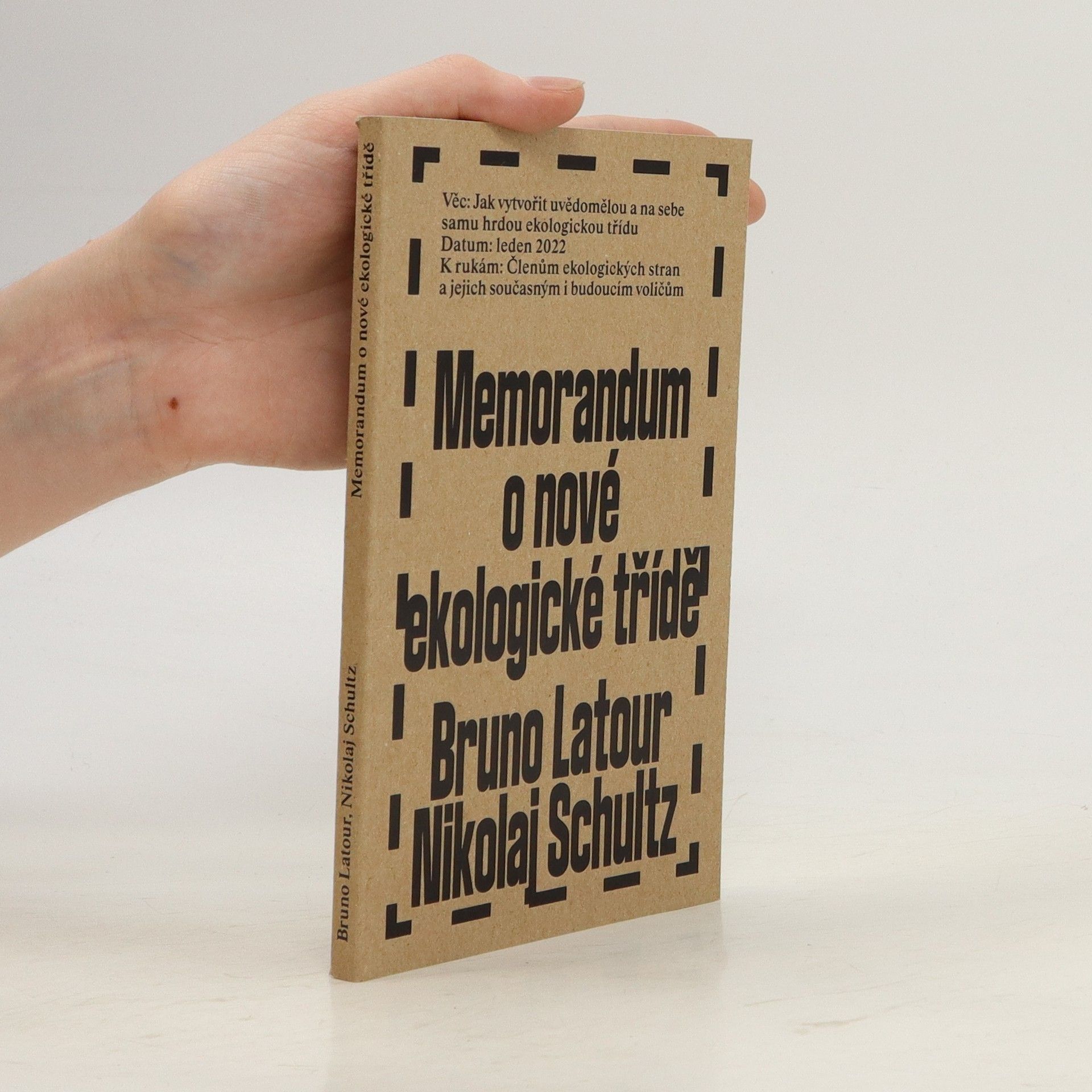

Memorandum o nové ekologické třídě

- 88 Seiten

- 4 Lesestunden

Za jakých podmínek by mohla ekologie organizovat celkovou politiku a stát se více než jen okrajovým protestním hnutím? Může se postavit vedle liberalismu, socialismu, neoliberalismu a vzrůstajících neliberálních či neofašistických stran? Bruno Latour a Nikolaj Schultz ve svém textu, složeném ze sedmdesáti šesti bodů, argumentují, že environmentální hnutí musí získat ideologickou konzistenci a autonomii tím, že nabídne politický narativ, který uznává a efektivně představuje jeho projekt v kontextu sociálního konfliktu. Politická ekologie se musí smířit s nevyhnutelným rozdělením a poskytnout přesvědčivou kartografii konfliktů, které vytváří, aby definovala společný horizont kolektivního jednání. Latour a Schultz navrhují znovu použít termíny „třída“ a „třídní boj“, přičemž jim dávají nový význam v souladu s ekologickými zájmy současného klimatického režimu. Prosazují myšlenku nové ekologické třídy, která se sjednocuje na základě kolektivních zájmů v boji proti produktivismu a za ochranu obyvatelných podmínek planety. Kladou otázku, jak může vzniknout hrdá a sebevědomá ekologická třída, která podnikne účinné kroky k utváření naší společné budoucnosti?

Zur Entstehung einer ökologischen Klasse

Ein Memorandum | Wie gelingt politisches Handeln in Zeiten des Klimawandels?

Die katastrophalen Folgen unseres Handelns für die Natur sind inzwischen bekannt. Doch die Emissionen steigen weiter. Gegen das Mantra vom wirtschaftlichen Wachstum wirken die Kassandrarufe junger Aktivist:innen oft ohnmächtig. Und während sich im Namen von Freiheit und Gleichheit einst Massen mobilisieren ließen, führt der Klimaschutz zu neuen Spaltungen. Man denke nur an die Gelbwestenproteste in Frankreich. Für Bruno Latour und Nikolaj Schultz ist klar: So wie einst die Arbeiterklasse den sozialen Fortschritt erkämpfte, bedarf es heute einer ökologischen Klasse, um den Klimawandel aufzuhalten. Wo Bewegungen wie Fridays For Future und lokale Organisationen oft getrennt agieren, plädieren die Soziologen für eine Politik, die den Schutz unserer Lebensgrundlagen ins Zentrum gemeinsamer Anstrengungen stellt. Die Geschichte der Menschen, hieß es bei Marx und Engels, sei die Geschichte von Klassenkämpfen. Kommt es nicht zur Entstehung einer ökologischen Klasse, so Latour und Schultz, wird die Menschheit keine Zukunft haben.

Under what conditions could ecology organize politics around a cohesive agenda and beliefs? Can it define the political horizon like liberalism, socialism, and conservatism have at different times? What insights can ecology gain from history about the emergence of new political movements and their ability to win ideological battles before forming parties? In this text, Bruno Latour and Nikolaj Schultz argue that for the ecological movement to achieve ideological consistency and autonomy, it must present a political narrative that acknowledges and represents its project in terms of social conflict. Political ecology must recognize that it inherently brings division and must provide a clear mapping of the conflicts it generates, aiming to establish a common horizon for collective action. To articulate these conflicts, they suggest reinterpreting traditional notions of 'class' and 'class struggle' in the context of ecological concerns within our New Climate Regime. They propose the idea of a new ecological class, united by shared interests in combating production logic and preserving the planet's habitability. The authors challenge us to consider how a self-aware ecological class can emerge and effectively influence our collective future.

Under what conditions could ecology organize politics around a cohesive agenda and set of beliefs? Can it define the political horizon like liberalism, socialism, and conservatism have? This text presents seventy-six talking points by Bruno Latour and Nikolaj Schultz, exploring how the ecological movement can achieve ideological consistency and autonomy. They argue that political ecology must acknowledge and embrace social conflict, offering a narrative that effectively represents its goals. It must recognize the divisions it creates and provide a clear mapping of these conflicts to define a common horizon for collective action. To articulate and address these conflicts, the authors suggest reinterpreting traditional concepts of 'class' and 'class struggle' in light of ecological concerns within our New Climate Regime. They propose the idea of a new ecological class, united by shared interests in combating destructive production practices and preserving the planet's habitability. The authors challenge us to consider how this self-aware ecological class can emerge and take meaningful action to shape our collective future.

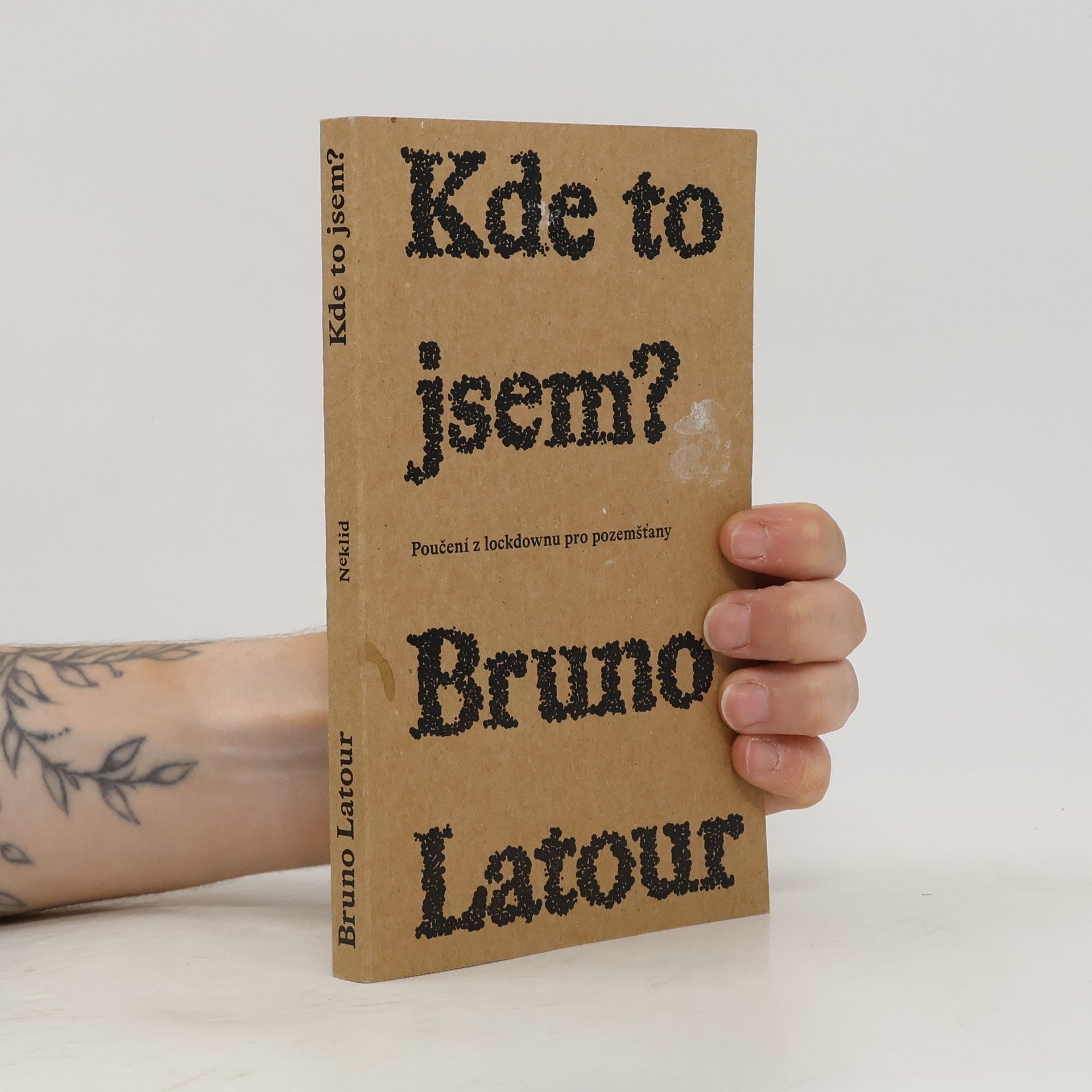

Kde to jsem? Poučení z lockdownu pro pozemšťany

- 124 Seiten

- 5 Lesestunden

Po otřesných zkušenostech s pandemií covid-19 a s lockdownem hledají státy i jednotlivci způsoby, jak se z krize dostat, a mnozí doufají, že se co nejdříve vrátí ke „světu, jaký byl před pandemií“. Existuje však i jiný způsob, jak si z této těžké zkoušky vzít ponaučení: jako obyvatelé Země možná nakonec nebudeme schopni opustit lockdown tak snadno, protože globální zdravotní krize je zakotvena v jiné větší a závažnější krizi - krizi způsobené Novým klimatickým režimem. Naučit se žít v lockdownu může být příležitostí, kterou je třeba využít: generální zkouškou na klimatickou mutaci, příležitostí konečně pochopit, kde my - obyvatelé Země, pozemšťané - žijeme, co je to za místo „Země“ a jak se budeme moci v tomto světě v příštích letech orientovat a existovat. Možná budeme konečně schopni prozkoumat zemi, v níž žijeme, společně se všemi ostatními živými bytostmi, začít chápat skutečnou povahu klimatické mutace, kterou prožíváme, a objevit, jaký druh svobody je možný - svobody jinak situované a jinak chápané.Bruno Latour v tomto pokračování svého bestselleru Zpátky na zem poskytuje kompas pro tuto nezbytnou změnu orientace našich životů a nastiňuje metafyziku omezení a rozvolnění, s níž se všichni budeme muset vyrovnat v důsledku podivné doby, v níž žijeme.

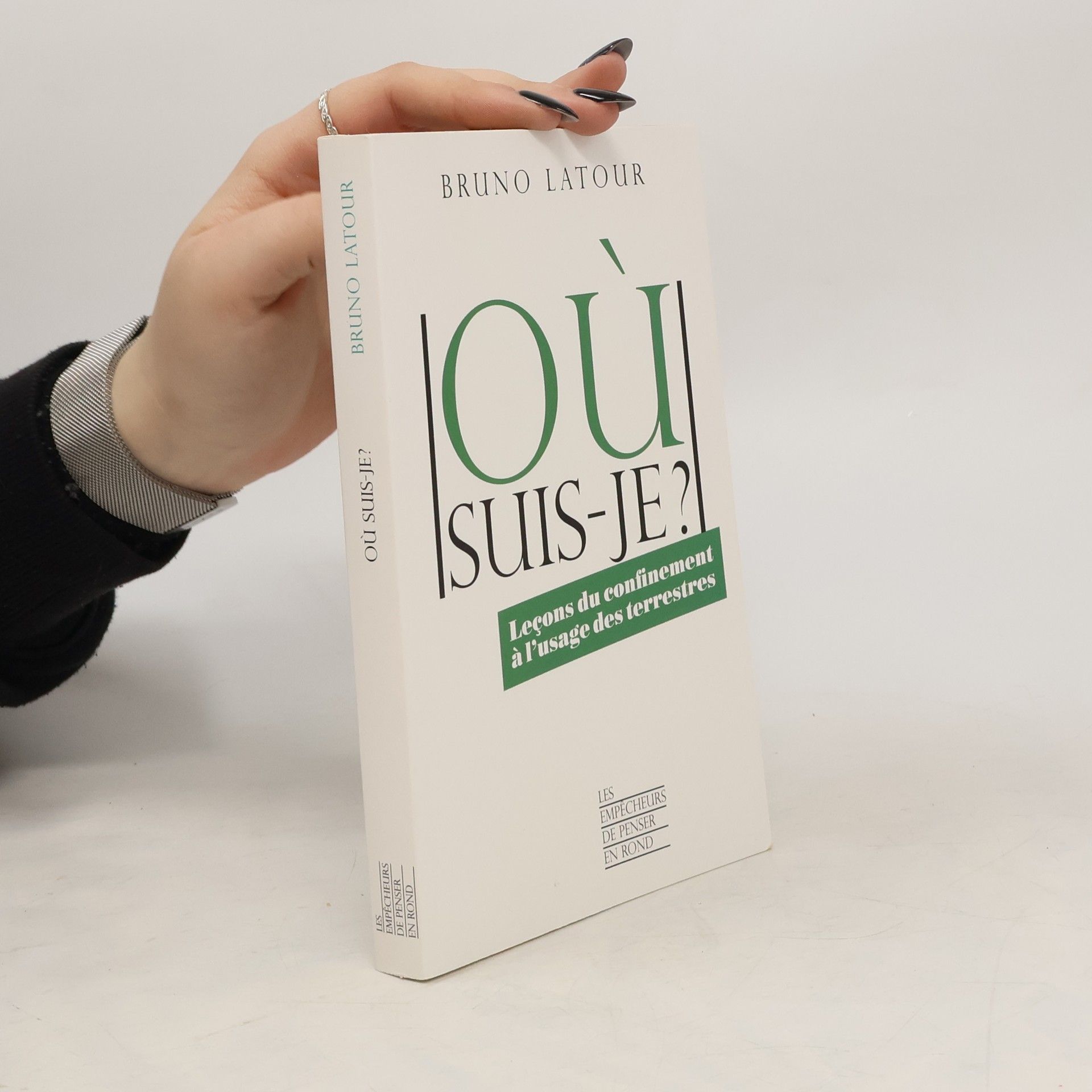

"Depuis la terrible expérience du confinement, les États comme les individus cherchent tous comment se déconfiner, en espérant revenir aussi vite que possible au "monde d'avant" grâce à une "reprise" aussi rapide que possible. Mais il y a une autre façon de tirer les leçons de cette épreuve, en tout cas pour le bénéfice de ceux que l'on pourrait appeler les terrestres. Ceux-là se doutent qu'ils ne se déconfineront pas, d'autant que la crise sanitaire s'encastre dans une autre crise bien plus grave, celle imposée par le Nouveau Régime Climatique. Si nous en étions capables, l'apprentissage du confinement serait une chance à saisir : celle de comprendre enfin où nous habitons, dans quelle terre nous allons pouvoir enfin nous envelopper - à défaut de nous développer à l'ancienne! Où suis-je? fait assez logiquement suite au livre précédent, Où atterrir? Comment s'orienter en politique. Après avoir atterri, parfois violemment, il faut bien que les terrestres explorent le sol où ils vont désormais habiter et retrouvent le goût de la liberté et de l'émancipation mais autrement situées. Tel est l'objet de cet essai sous forme de courts chapitres dont chacun explore une figure possible de cette métaphysique du déconfinement à laquelle nous oblige l'étrange époque où nous vivons."-- Page 4 de la couverture