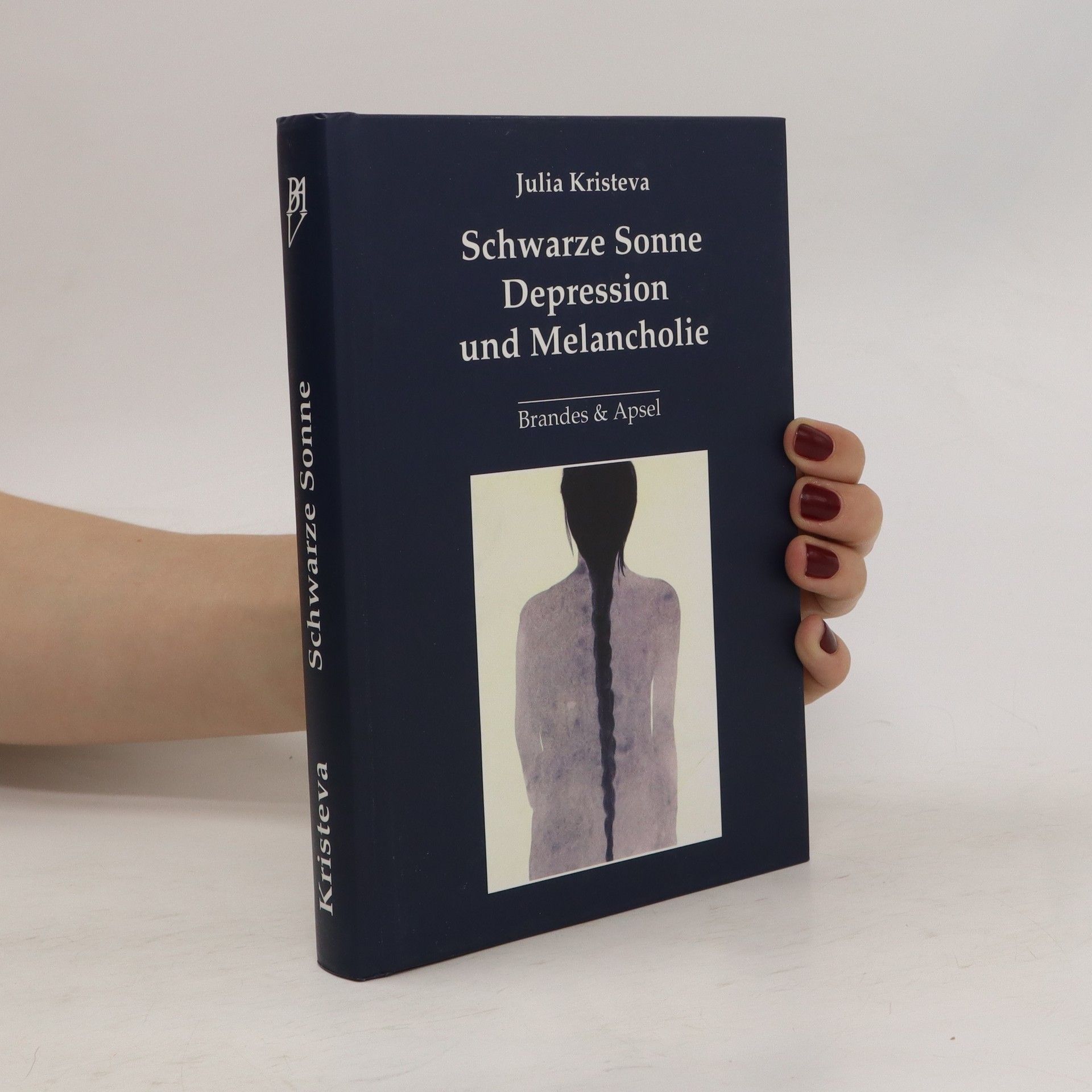

Schwarze Sonne

Depression und Melancholie

Julia Kristeva präsentiert eine bahnbrechende Studie zu Depression und Melancholie, die bereits durch die Nervalsche Metapher der "schwarzen Sonne" auf die düstere, aber auch strahlende Natur des Themas hinweist. Sie bricht mit dem gegenwärtigen, zunehmend pathologischen Diskurs und beleuchtet den "depressiv-melancholischen Komplex". Kristeva argumentiert, dass Depression und Melancholie nicht nur Leiden verursachen, sondern auch untrennbar mit Kreativität verbunden sind. In den frühen Theorien von Freud und Abraham wird Depression als Ausdruck einer Aggressivität gegen das verlorene Objekt gedeutet, was die Ambivalenz des Depressiven gegenüber dem Objekt seiner Trauer offenbart. Neuere Theorien, wie die von Edith Jacobson und Béla Grunberger, betrachten Depression als archaischen Ausdruck einer narzisstischen Wunde. Kristeva schließt an Melanie Klein und Jacques Lacan an und stellt fest, dass der Depressive nicht um ein Objekt, sondern um ein sich der Sinngebung entziehendes "Reales" trauert. Anhand eindringlicher klinischer Beispiele sowie vier kunst- und literaturtheoretischen Analysen zu Holbein, Nerval, Dostojewski und Marguerite Duras verdeutlicht sie, dass Depression nicht nur eine behandelbare Pathologie ist, sondern auch ein Diskurs in einer Sprache, die erlernt werden muss.