Dzieło Nauka, percepcja, rzeczywistość, które czytelnik otrzymuje w polskiej wersji, to pierwsza, ale bodaj najważniejsza książka Sellarsa, wydana w 1963 r. i później kilkakrotnie wznawiana. Składa się ona z wcześniej opublikowanych artykułów (z wyjątkiem tekstu o fenomenalizmie), więc niekoniecznie trzeba ją czytać od początku. Warto jednak zacząć od często komentowanego pierwszego artykułu „Filozofia a naukowy obraz człowieka”, gdzie zarysowana jest relacja między obrazem naukowym a obrazem naocznym, odpowiadającym w przybliżeniu temu, co nazywamy poznaniem potocznym lub – w kontekstach filozoficznych – sferą fenomenalną. Oba obrazy współtworzą nasze spójne doświadczenie, do którego każdy z nich wnosi coś cennego. Jednak z metafizycznego punktu widzenia te obrazy nie są równorzędne, bo właściwą miarą rzeczywistości jest nauka. Ta myśl dobitnie wybrzmiewa w bardziej już technicznym, najczęściej analizowanym artykule „Empiryzm a filozofia umysłu”, gdzie Sellars przedstawia słynną krytykę „mitu danych”, czyli przekonania o bezpośrednich, w niczym niezapośredniczonych składnikach poznania (ideach, podstawowych zasadach itd.), które ze względu na taki właśnie status miały stanowić niekwestionowaną podstawę wiedzy. (Ze Wstępu)

Richard Rorty Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Richard Rorty entwickelte eine unverwechselbare und oft kontroverse Form des Pragmatismus. Seine Arbeit diagnostiziert kritisch die Kernprojekte der modernen Philosophie und argumentiert gegen die Vorstellung von Wissen als bloßer Repräsentation oder Spiegelung einer externen Welt. Positiv versuchte Rorty, die intellektuelle Kultur neu zu gestalten, indem er über diese traditionellen Metaphern von Geist und Wissen hinausging. Er integrierte die Erkenntnisse von Denkern wie Dewey, Hegel und Darwin in eine pragmatische Synthese aus Historismus und Naturalismus und bot eine facettenreiche Sicht auf Denken, Kultur und Politik, die ihn zu einem viel diskutierten Philosophen machte.

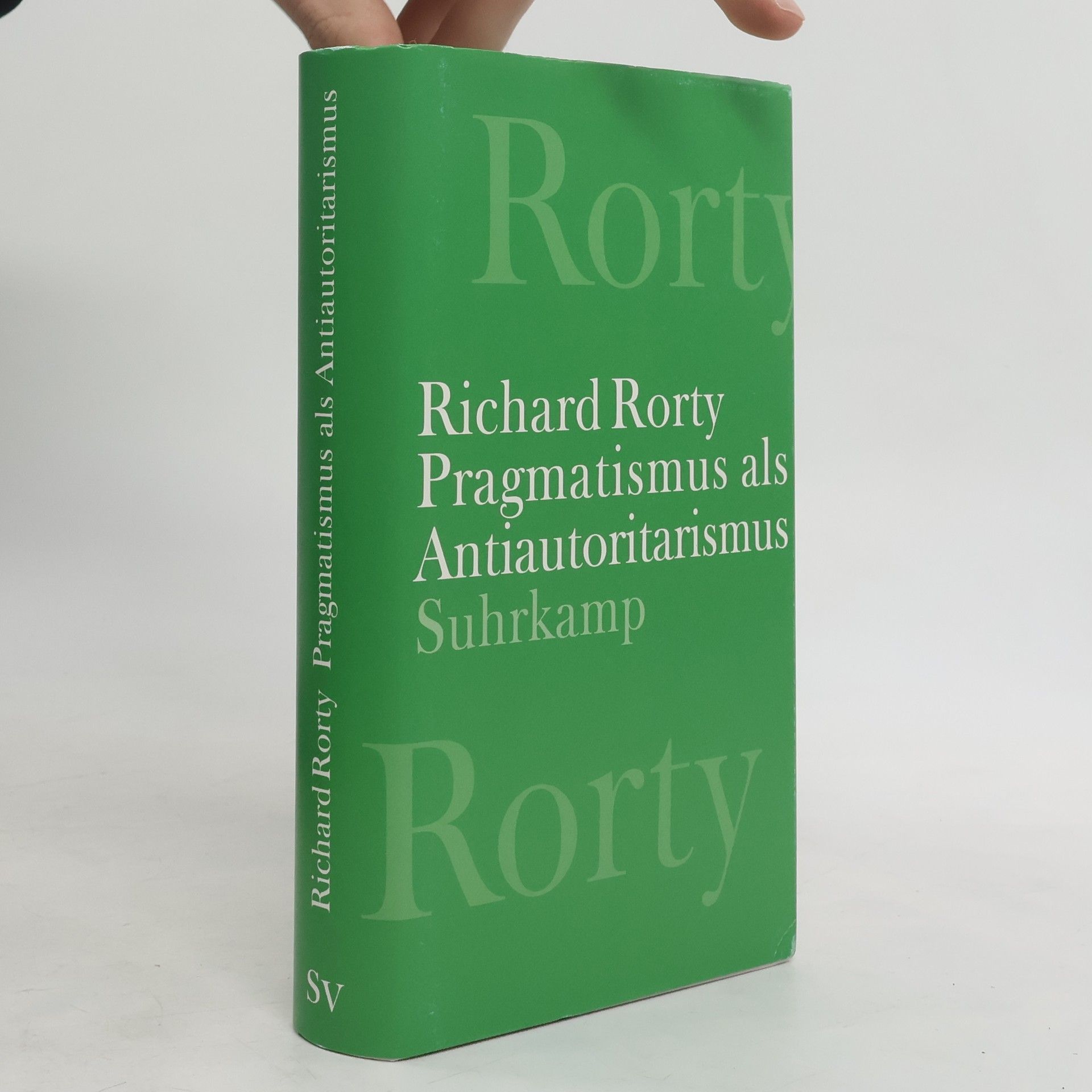

Nachdem Richard Rorty Ende der 1970er Jahre die westlich-neuzeitliche Philosophie einer grundstürzenden Kritik unterzogen hatte, setzte er sich sogleich an die Spitze einer intellektuellen Bewegung, die unter dem Label »Neopragmatismus« auch außerhalb der Philosophie enorm einflussreich geworden ist. Über die Jahrzehnte hat Rorty seine Version des Pragmatismus ständig erweitert und verfeinert, unter anderem in legendären Vorlesungen an der Universität von Girona. Sie bilden das Kernstück dieses Buches, das nicht weniger bietet als die finale Version von Rortys Spätphilosophie. In ihrem Zentrum steht der Begriff des Antiautoritarismus, den Rorty als Hauptimpuls seines Denkens ausweist. Es gibt keine Autorität, die vorgibt, was wahr und richtig ist. Es gibt nur uns und unsere Meinungen, Ideen und Traditionen. Gute Ideen erkennt man daran, dass sie zum Wohl aller beitragen. Und um festzustellen, worin dieses Wohl besteht, muss man sich mit dem, was andere meinen und wollen, beschäftigen und bereit sein, die eigenen Ansichten zu revidieren. Der Antiautoritarismus, wie Rorty ihn versteht, fängt bei jedem Einzelnen an. Seine Währung ist Vertrauen, sein Medium ist das Gespräch, sein Ziel ist Emanzipation. Das ist die politische Botschaft von Pragmatismus als Antiautoritarismus .

Prescient essays about the state of our politics from the philosopher who predicted that a populist demagogue would become president of the United StatesRichard Rorty, one of the most influential intellectuals of recent decades, is perhaps best known today as the philosopher who, almost two decades before the 2016 U.S. presidential election, warned of the rise of a Trumpian strongman in America. What Can We Hope For? gathers nineteen of Rorty’s essays on American and global politics, including four previously unpublished and many lesser-known and hard-to-find pieces.In these provocative and compelling essays, Rorty confronts the critical challenges democracies face at home and abroad, including populism, growing economic inequality, and overpopulation and environmental devastation. In response, he offers optimistic and realistic ideas about how to address these crises. He outlines strategies for fostering social hope and building an inclusive global community of trust, and urges us to put our faith in trade unions, universities, bottom-up social campaigns, and bold political visions that thwart ideological pieties.Driven by Rorty’s sense of emergency about our collective future, What Can We Hope For? is filled with striking diagnoses of today’s political crises and creative proposals for solving them.

In his final work, Richard Rorty provides the definitive statement of his political thought. Rorty equates pragmatism with anti-authoritarianism, arguing that because there is no authority we can rely on to ascertain truth, we can only do so intersubjectively. It follows that we must learn to think and care about what others think and care about.

On Philosophy and Philosophers

- 264 Seiten

- 10 Lesestunden

On Philosophy and Philosophers is a volume of unpublished papers by Richard Rorty, a central figure in late-twentieth-century philosophy and a primary force behind the resurgence of American pragmatism. These previously unseen papers advance novel views on metaphysics, ethics, epistemology, philosophical semantics and the social role of philosophy.

What's the Use of Truth?

- 96 Seiten

- 4 Lesestunden

American pragmatist Rorty and the French analytic philosopher Engel present their radically different perspectives on truth and its correspondence to reality. "What's the Use of Truth?" is a rare opportunity to experience each side of this impassioned debate clearly and concisely.

This collection showcases the early work of a groundbreaking philosopher known for their influential ideas and originality. It provides insights into their foundational thoughts and the development of their philosophical framework, offering readers a comprehensive understanding of their contributions to contemporary thought.

Mind, Language, and Metaphilosophy

- 330 Seiten

- 12 Lesestunden

Focusing on Richard Rorty's early philosophical essays, this volume showcases his influential thoughts from the first decade of his career. It explores his perspectives on the nature of philosophy and presents his innovative take on eliminative materialism. Key discussions include private language, indeterminacy, and verificationalism, all of which remain pertinent in contemporary philosophical debates. A comprehensive introduction traces Rorty's intellectual evolution from 1961 to 1972, enriching the understanding of his significant contributions to philosophy.

Richard Rorty is famous, maybe even infamous, for his philosophical nonchalance. His groundbreaking work not only rejects all theories of truth but also dismisses modern epistemology and its preoccupation with knowledge and representation. At the same time, the celebrated pragmatist believed there could be no universally valid answers to moral questions, which led him to a complex view of religion rarely expressed in his writings.In this posthumous publication, Rorty, a strict secularist, finds in the pragmatic thought of John Dewey, John Stuart Mill, William James, and George Santayana, among others, a political imagination shared by religious traditions. His intent is not to promote belief over nonbelief or to blur the distinction between religious and public domains. Rorty seeks only to locate patterns of similarity and difference so an ethics of decency and a politics of solidarity can rise. He particularly responds to Pope Benedict XVI and his campaign against the relativist vision. Whether holding theologians, metaphysicians, or political ideologues to account, Rorty remains steadfast in his opposition to absolute uniformity and its exploitation of political strength.

Philosophy as Cultural Politics

- 220 Seiten

- 8 Lesestunden

Exploring the evolving role of philosophy in Western culture, this collection of Richard Rorty's philosophical papers delves into significant themes such as the imagination's impact on moral and intellectual progress, the concept of moral identity, and the linguistic nature of philosophical problems as proposed by Wittgenstein. Rorty critiques the relevance of cognitive science to philosophy and challenges the notion that philosophers must locate consciousness and moral values within a physical framework. This volume is a thought-provoking resource for those deeply engaged in philosophical discourse and its cultural implications.