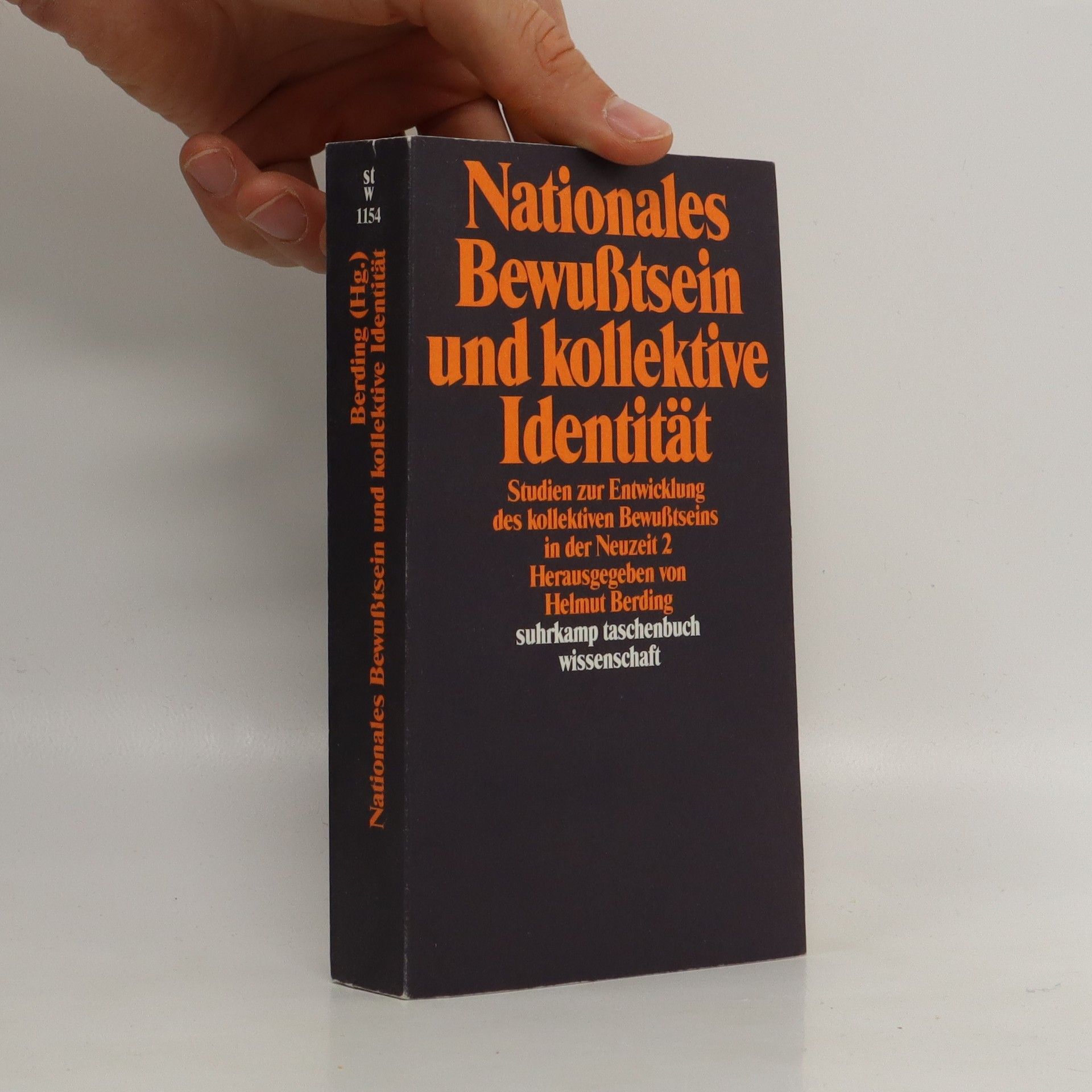

Nationales Bewußtsein und kollektive Identität

- 615 Seiten

- 22 Lesestunden

Den Problemen der nationalen Identität und des kollektiven Bewußtseins wendet sich dieser Band in systematischer, vergleichender und historischer Perspektive zu. Gegenstand der Untersuchung sind einmal die unterschiedlichen Konzepte und Modelle der Konstruktion und Imagination kollektiven Bewußtseins. Sodann geht es um die Entstehung und den Wandel von nationaler zu kultureller Identität. Den systematischen und komparativen Analysen folgt schließlich eine Reihe von Fallstudien, die an konkreten Beispielen die Komplexität der Identitätsproblematik verdeutlichen.