Politik und Wirtschaft

Ein integratives Kompendium

Ein integratives Kompendium

Christian Müller, Jahrgang 1921, Prof. Dr. med, war mehr als 25 Jahre Direktor des HôpitaI des Cery und Ordinarius für Psychiatrie in Lausanne. Als einer der frühen Psychiatrie-Reformer in der Schweiz machte er Psychiatriegeschichte. Seit er vor zehn Jahren in den Ruhestand getreten ist, schreibt er sie.

Die Untersuchung der Scharia und des islamischen Rechtsdenkens bietet tiefgehende Einblicke in die Entwicklung von Institutionen und Regelverständnissen im Islam. Der Autor analysiert die Transformation des Rechts vom Kalifatsrecht zum Juristenrecht und beleuchtet die Rolle von Rechtsgelehrten bei der Legitimation und Ausgestaltung der Rechtsnormen. Die chronologische Forschung zeigt, wie sich die Bedeutung des Rechts über die Jahrhunderte verändert hat und widerspricht der Vorstellung, dass die Sunna die einzige Richtschnur im Frühislam war. Damit wird ein neues Verständnis der Scharia und ihrer gesellschaftlichen Rolle ermöglicht.

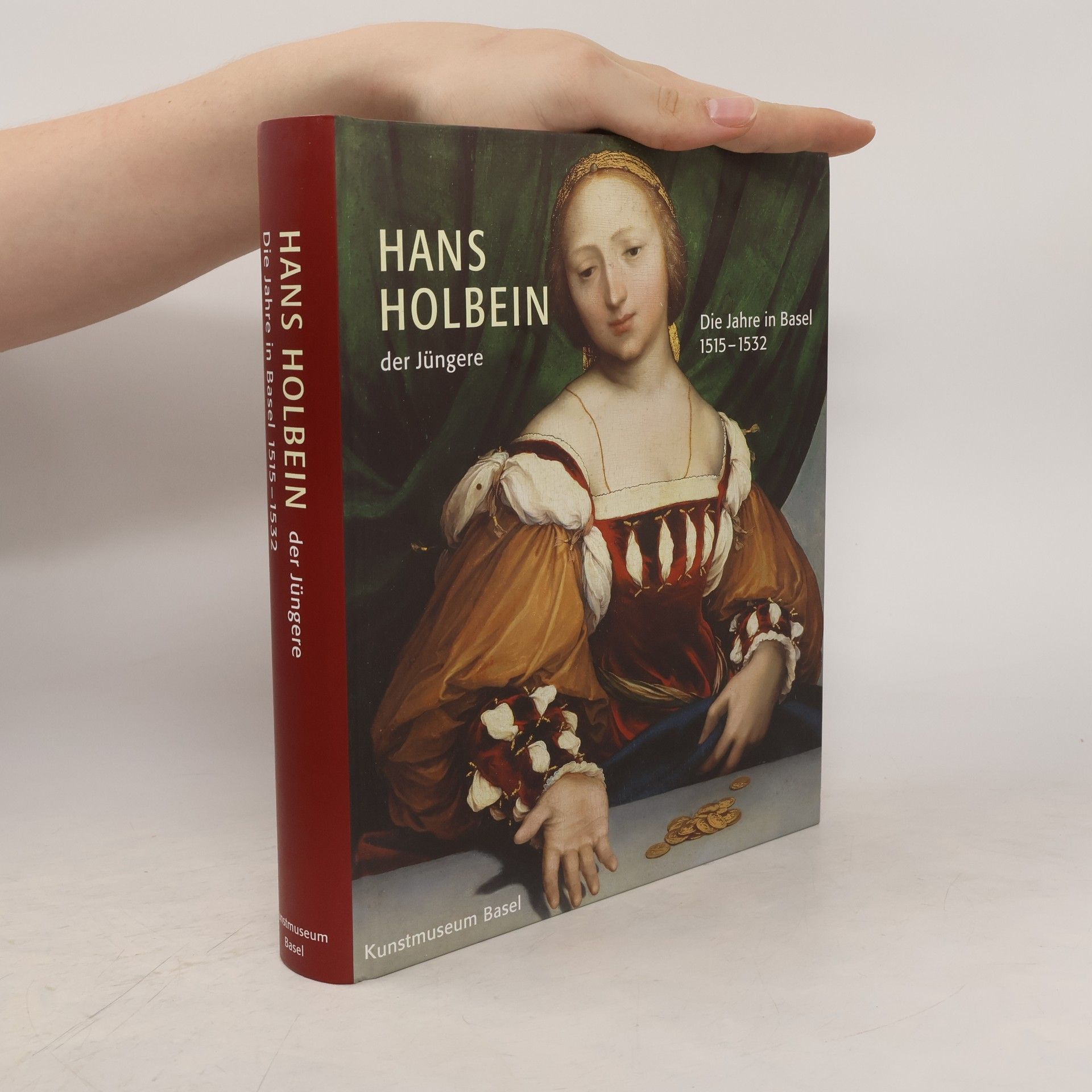

Beschreibender Katalog der Zeichnungen, Band III. Die Zeichnungen des 15. und 16. Jahrhunderts, Teil 2C

Die Publikation bietet einen wissenschaftlichen Katalog der bedeutendsten Zeichnungen von Albrecht Dürer und seinem künstlerischen Umfeld, das Künstler wie Hans Baldung Grien und Hans Schäufelin umfasst. Diese Werke stammen größtenteils aus der Sammlung des Basler Juristen Basilius Amerbach, die 1661 von der Stadt Basel erworben wurde. Das Kupferstichkabinett des Kunstmuseums Basel präsentiert damit einen einzigartigen Bestand an Zeichnungen aus dem späten 15. und frühen 16. Jahrhundert, der die künstlerische Entwicklung und den Einfluss Dürers dokumentiert.

Typenbildende Rekonstruktion in Klein- und Kleinstunternehmen

Die Dissertation analysiert, wie Klein- und Kleinstunternehmen Entscheidungen über die Teilnahme ihrer Mitarbeitenden an betrieblicher Weiterbildung treffen. Dabei wird das Garbage Can Model als theoretischer Rahmen verwendet, um die oft chaotischen und unstrukturierten Entscheidungsprozesse in diesen Unternehmen zu beleuchten. Die Untersuchung bietet Einblicke in die Faktoren, die diese Entscheidungen beeinflussen, und zeigt auf, wie unterschiedliche Interessen und Gegebenheiten zusammenwirken.

Eine Sammlung von Gedichten und Aphorismen regt zum Nachdenken über Lebensphilosophien an, behandelt weltanschauliche und philosophische Themen. In einer Zeit des Chaos und der Desillusionierung ist die Rückbesinnung auf humane Werte und Verantwortlichkeiten notwendig. Der Autor fordert mit differenzierter Sprache heraus und provoziert.

Konkretisiert an den Plänen der Europäischen Kommission zur Schaffung einer vergemeinschafteten Einlagensicherung aus dem Jahre 2015 (EDIS).

Die Arbeit untersucht die Rechtmäßigkeit von unionseigenen parafiskalischen Abgaben im Unionsrecht, die als unklar gelten. Sie analysiert den Verordnungsentwurf zur unionalen Einlagensicherung (EDIS) unter Berücksichtigung europäischer Primärrechtmaßstäbe und behandelt grundrechtliche sowie kompetenzrechtliche Aspekte der Abgabensystematik.

"Die Beiträge dieses Bandes befassen sich mit dem Konflikt zwischen Gewinn und Moral in der Wirtschaft aus christlich-ethischer Sicht. Sie analysiern unternehmens- und wirtschaftsethische Probleme und fragen danach, was Unternehmen und Staat tun können, um die unternehmerischen Partikularinteressen auf das Gemeinwohl hin zu lenken. Zu Wort kommen dabei Theoretiker wie Unternehmenspraktiker, Beobachter wie Akteure in unternehmerischen Moralkonflikten u.a. im Bereich der Korruption, der Geldwäsche und Steuerflucht, der Armutsbekämpfung und 'Fake News.' Grundlage der Beiträge sind Vortrage auf einer Tagung der Gesellschaft für Wirtschaft und Ethik (GWE) in Münster"-- Back cover