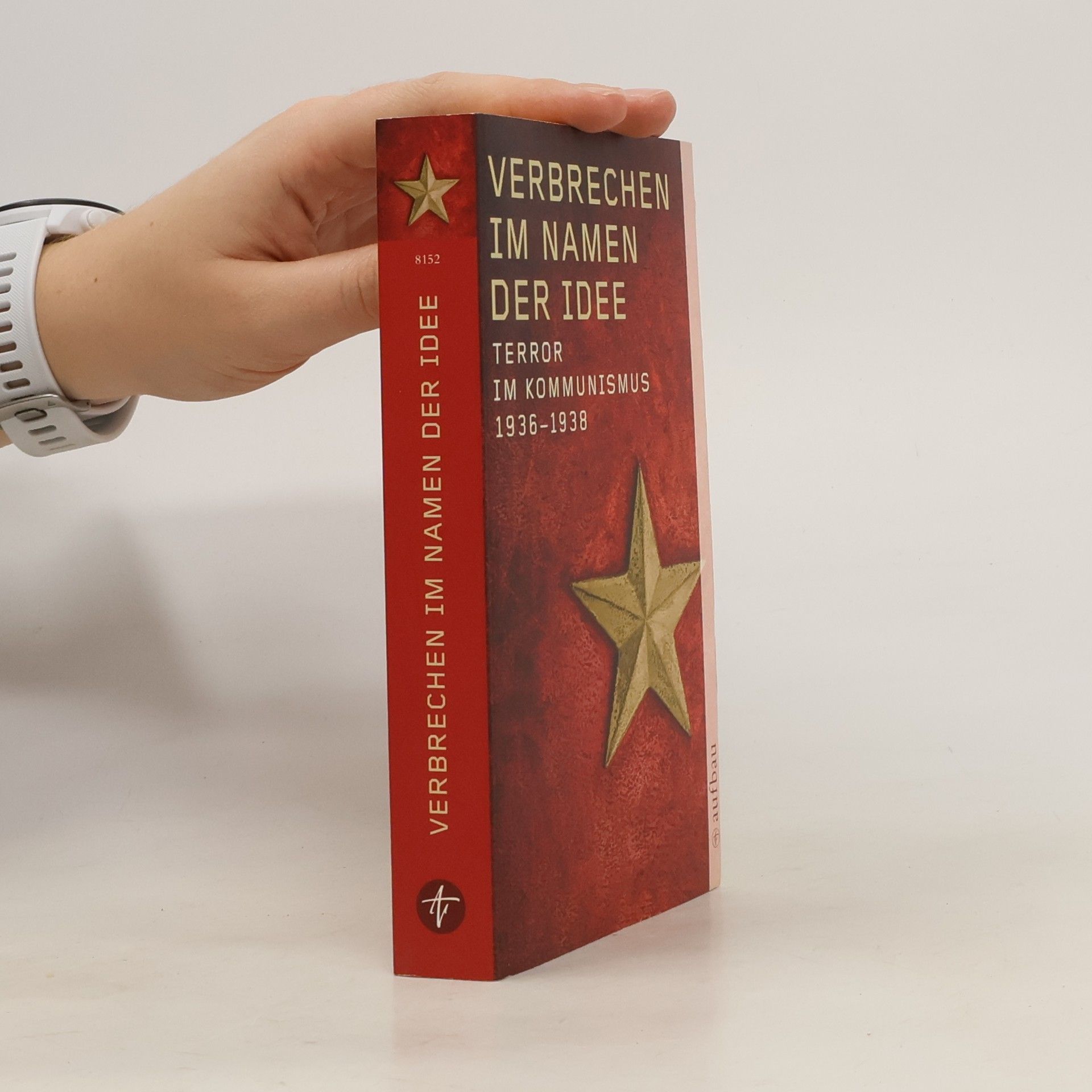

Verbrechen im Namen der Idee

- 342 Seiten

- 12 Lesestunden

Terror war kommunistischen Diktaturen, insbesondere der stalinistischen, immanent. Der Kommunismus war die einzige Bewegung in der jüngeren Geschichte, die mehr ihrer eigenen Führer, Funktionäre und Mitglieder umbrachte, als das ihre Feinde taten. Das Ausmaß der Verbrechen kann erst seit Öffnung der Archive nach dem Zusammenbruch der UdSSR enthüllt werden. Die Autoren untersuchen auf der Basis bis dahin unerschlossener Quellen den"Großen Terror"1936 bis 1938, der sich nicht nur gegen die eigenen Leute richtete: Verfolgung von"Volksfeinden", Saboteuren, innerparteiliche Säuberungen, Repressionen gegen ausländische Kommunisten und Spezialisten, Sippenhaft, Massenmorde.Die These, Fortschritt ließe sich auch mittels einer Diktatur durchsetzen, findet unter Kommunisten wie Antikommunisten bis heute Anhänger. Dieses Buch ruft die furchtbaren Konsequenzen solcher Ansichten nachdrücklich in Erinnerung.

![100 [Hundert] Jahre Industriegewerkschaft Chemie, Papier, Keramik](https://rezised-images.knhbt.cz/1920x1920/38294177.jpg)