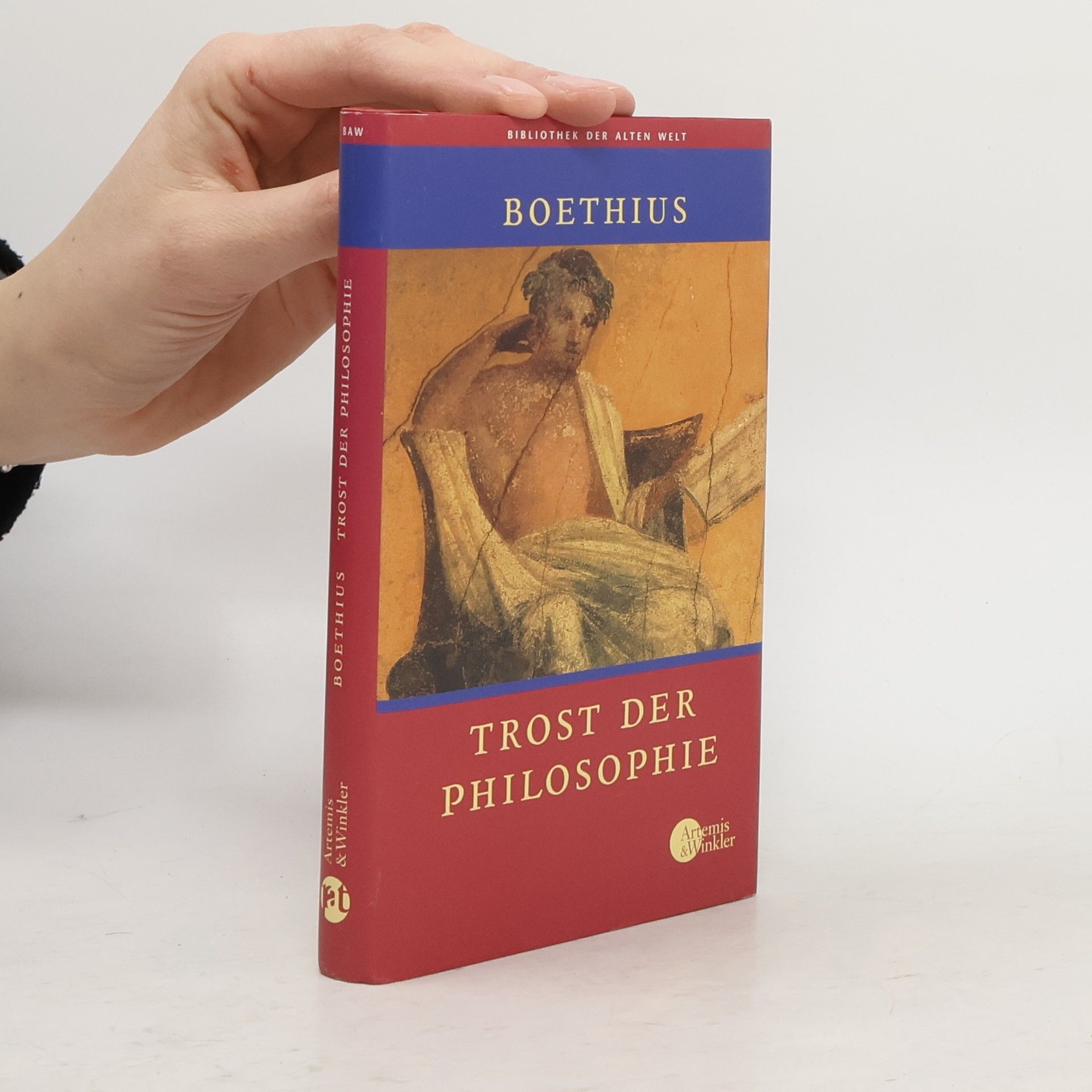

Trost der Philosophie

Boethius – Logik und Ethik

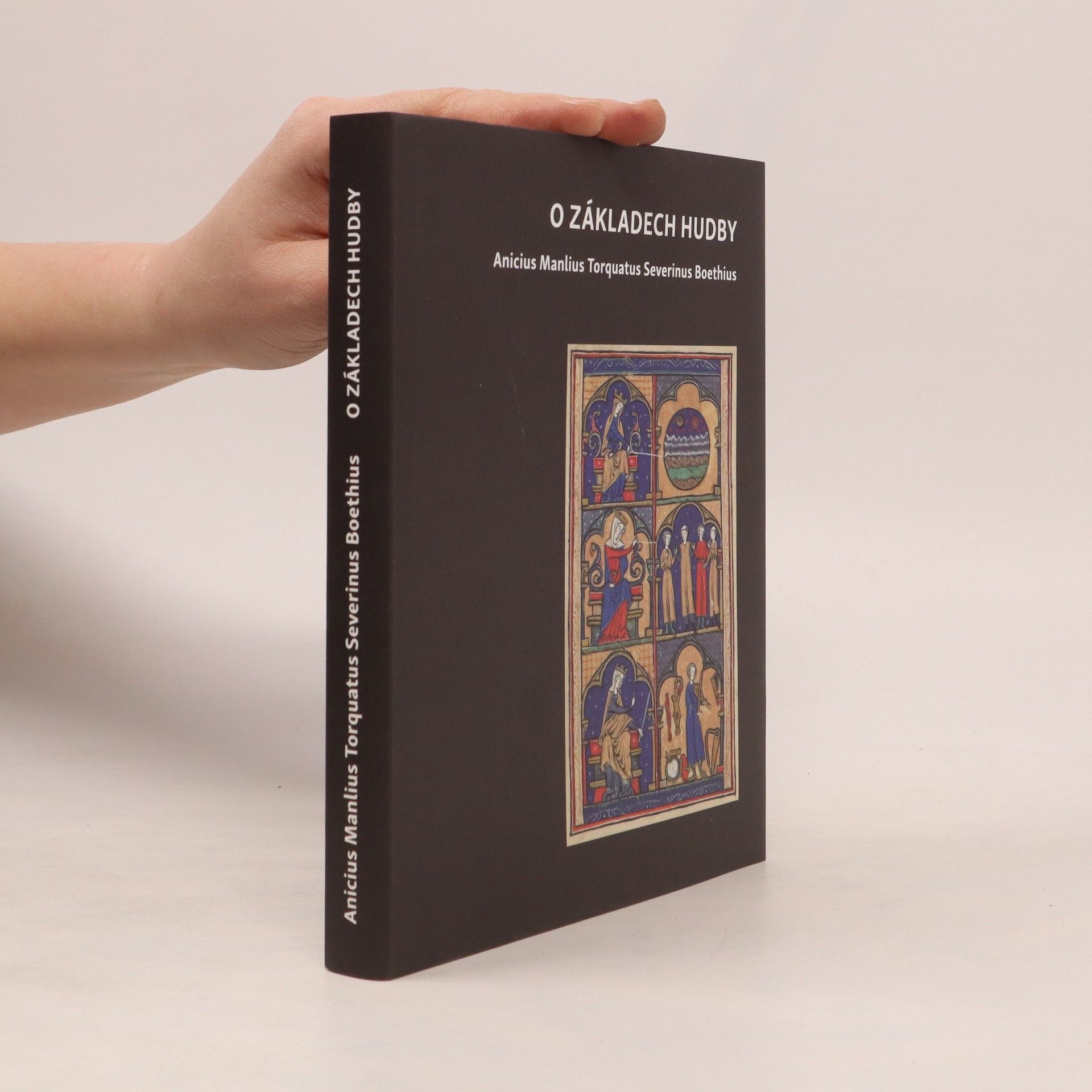

Anicius Manlius Severinus Boethius: Die Trostungen der Philosophie Edition Holzinger. Taschenbuch Berliner Ausgabe, 2013 Vollstandiger, durchgesehener Neusatz mit einer Biographie des Autors bearbeitet und eingerichtet von Michael Holzinger Entstanden um 523. Erstdruck unter dem Titel De consolatione philosophiae, Savigliano(?) 1470. Erste (fruhneuhoch-)deutsche Ubersetzung (anonym) unter dem Titel Das puech von dem trost der weisshait des maiesters Boecy, Nurnberg 1473. Der Text folgt der Ubersetzung durch Richard Scheven von 1893. Textgrundlage ist die Ausgabe: Boetius: Die Trostungen der Philosophie. Ubersetzt von Richard Scheven, Leipzig: Philipp Reclam jun., o.J. Herausgeber der Reihe: Michael Holzinger Reihengestaltung: Viktor Harvion Umschlaggestaltung unter Verwendung des Bildes: Boethius erteilt Unterricht. Initiale der Handschrift Glasgow, University Library, Hunter 374 aus dem Jahr 1385 Gesetzt aus Minion Pro, 10 pt