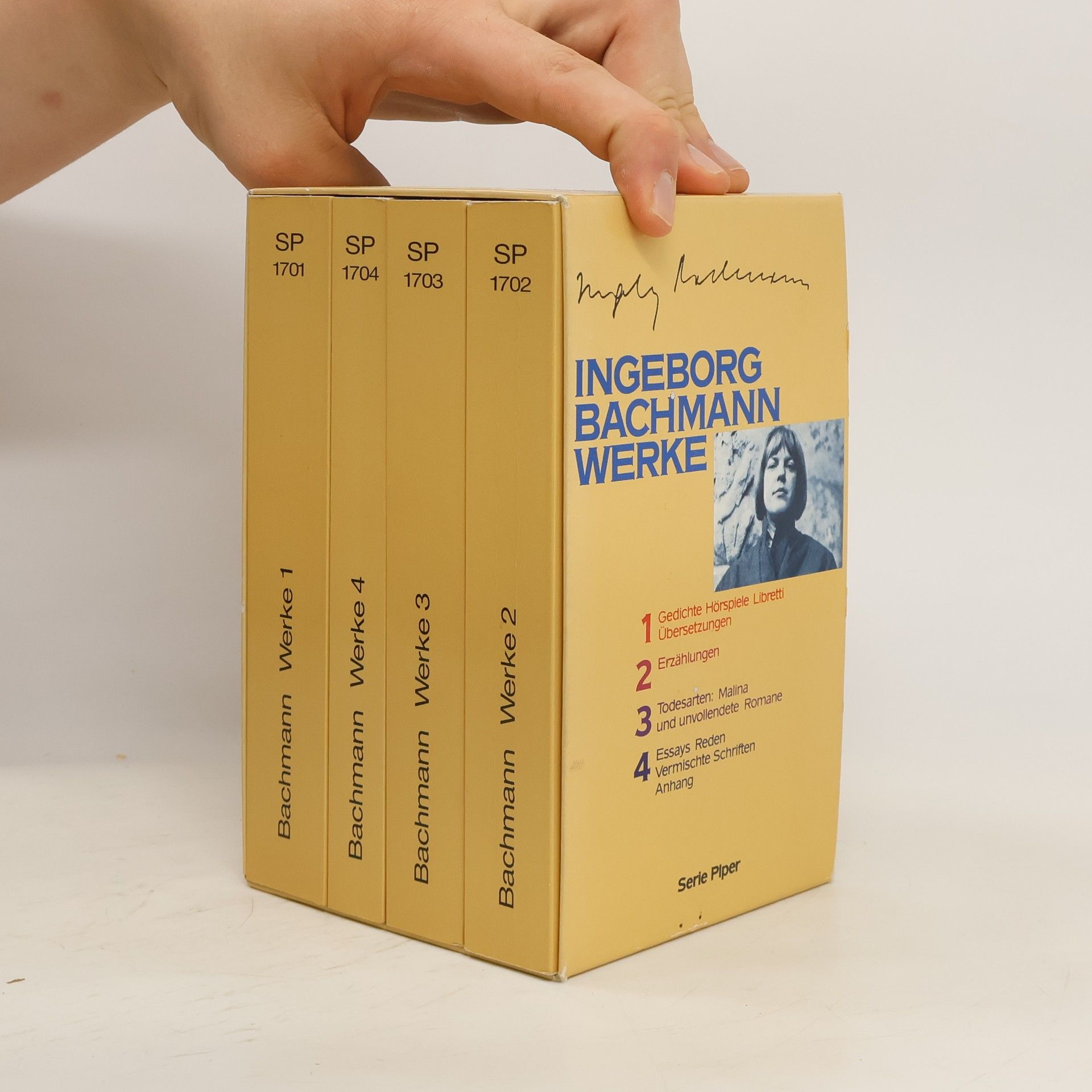

Ingeborg Bachmann Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Ingeborg Bachmanns literarisches Schaffen, von Lyrik über Prosa bis hin zu Hörspielen und Essays, zielte auf eine Transformation von Wahrnehmung und Bewusstsein ab, um Leser in neue Erfahrungen, auch des Leidens, einzubeziehen. Ihre eindringliche Darstellung weiblicher Subjektivität in einer von Männern dominierten Gesellschaft löste eine neue Rezeptionswelle aus. Bachmann, die anfangs für ihre Lyrik gefeiert wurde, wandte sich zunehmend der Prosa zu und erforschte die Unzulänglichkeit der Welt und die Sehnsucht nach einer neuen, wahreren Ordnung. Ihre oft experimentellen Werke enthüllen von patriarchalen Strukturen beschädigte Frauen und diagnostizieren die Krankheit der Zeit, wobei sie den Ursprung des Faschismus in zwischenmenschlichen Beziehungen sieht.

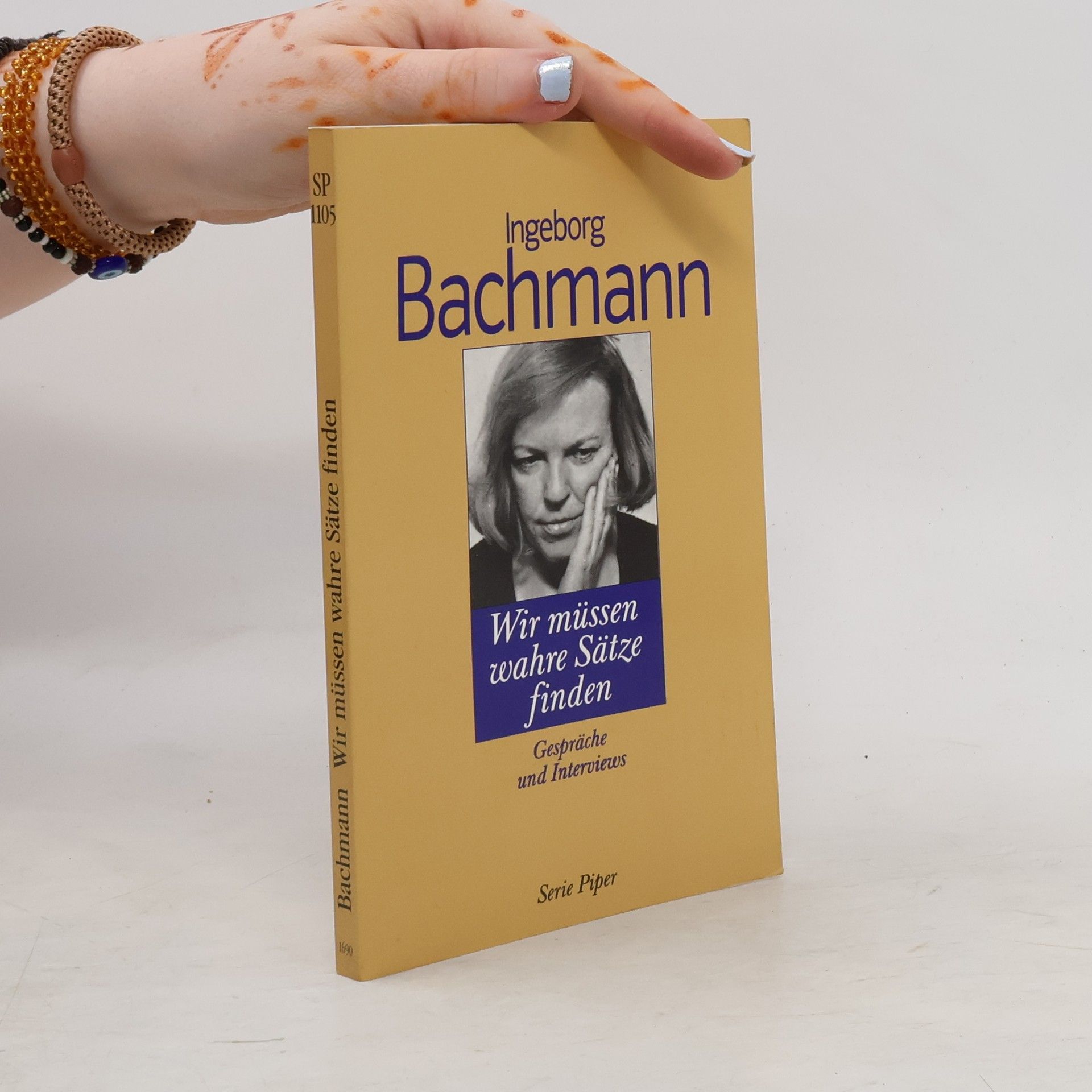

Ingeborg Bachmann, die wohl größte deutschsprachige Dichterin des 20. Jahrhunderts, faszinierte stets auch durch ihre eigenwillige Persönlichkeit und ihr ungebundenes Leben. In ihrem Schreiben setzte sie sich über »Branchenunterschiede« hinweg, neben ihren Romanen und Gedichten stehen Hörspiele und Drehbücher. Sowohl in ihren Beziehungen als auch an ihren Wohnorten suchte Bachmann, die sich schließlich in Rom niederließ, nach Freiheit. In den Gesprächen aus den fünfziger, sechziger und siebziger Jahren, die in diesem Band versammelt sind, gibt die oft als geheimnisvoll geltende Dichterin tiefe Einblicke in ihr Denken, Schreiben und Leben.

The Critical Writings of Ingeborg Bachmann

- 370 Seiten

- 13 Lesestunden

This collection features the first English translation of critical writings by a renowned Austrian poet and novelist, highlighting his impact as a leading postwar German intellectual. The essays and lectures delve into his profound insights on literature and society, showcasing his influential perspectives and contributions to the cultural landscape of the time.

Salzburger Bachmann Edition

Ein Ort für Zufälle | Georg-Büchner-Preis-Rede und poetische Berlin-Prosa

"Ein Ort für Zufälle" (1965) ist ein experimenteller Text von Ingeborg Bachmann, der Westberlin als Insel-Stadt des Wahnsinns darstellt. Er thematisiert persönliche und historische Krisen. Die Edition bietet Einblicke in die poetologischen Hintergründe und beleuchtet die literarische Bedeutung des Werks sowie neu entdeckte Archivmaterialien.

Salzburger Bachmann Edition

»Senza casa«. Autobiographische Skizzen, Notate und Tagebucheintragungen

Autobiographische Versuche, ›Kriegstagebuch‹ und bislang unveröffentlichte Selbstzeugnisse sowie das ›Neapolitanische Tagebuch‹ aus Bachmanns aufregender frühen Zeit als freie Schriftstellerin: Aus diesen Texten, erstmals versammelt im neuen Band der Salzburger Bachmann Edition, lassen sich bisher unbekannte biographische Einblicke gewinnen; stereotype und medial vermittelte Bilder der Autorin werden in Frage gestellt und korrigiert. Sichtbar werden die Schattenseiten eines Vagabundierens zwischen vielen Orten und Sprachen – von der italienischen Wohngemeinschaft mit Hans Werner Henze auf Ischia und in Neapel über Aufenthalte in Wien, Klagenfurt, Paris und Rom bis zu Lesereisen durch Deutschland. Deutlich erkennbar wird die Spannung zwischen der Utopie eines freien Künstlerlebens und der Sorge um das ökonomische Überleben. Die vielen bruchstückhaften Notate und Textsorten spiegeln ein buchstäblich ›verzetteltes‹ Leben wider, das Wagnis, sich einem ungesicherten Dasein auszusetzen. Aus ihnen spricht die intime Stimme eines Ich, die ebenso spontan und unmittelbar wie auch zögernd, manchmal hart und apodiktisch wirkt und die im Lauf der Jahre zunehmend brüchiger und fragiler wird. In ihrer Poetik der ›Übergängigkeit‹ von Kunst und Leben eröffnet sich Bachmann einen Experimentier- und Erfahrungsraum für eine Existenz »senza casa«.

Salzburger Bachmann Edition

»über Grenzen sprechend«. Die Briefwechsel

Ingeborg Bachmann stand mit zentralen Protagonistinnen der deutschsprachigen Literatur in Kontakt. Ihre Briefwechsel mit Marie Luise Kaschnitz, Hilde Domin und Nelly Sachs, die hier erstmals zugänglich gemacht werden, geben einen eindrucksvollen Einblick in die Lebensbedingungen, das literarische Schaffen, die Poetik und das politische Engagement schreibender Frauen nach 1945. Über Generationen und Grenzen hinweg entstehen zwischen den Briefpartnerinnen unterschiedliche Beziehungen: die in Rom beginnende Freundschaft Bachmanns mit Marie Luise Kaschnitz, die pragmatische Zusammenarbeit mit Hilde Domin und das lyrische Gespräch mit Nelly Sachs. Gemeinsam ist den Briefwechseln vor allem die Frage, wie nach der Shoah weitergelebt und weitergeschrieben werden kann. Der Kommentar erläutert die Briefe vor dem Hintergrund von Zeitgeschichte und Literaturbetrieb und versucht, von heute aus, die Werke dieser Autorinnen miteinander ins Gespräch zu bringen.

Salzburger Bachmann Edition

Anrufung des Großen Bären | Ein Meilenstein der deutschsprachigen Lyrik nach 1945 | Erstmals mit ausführlichem Kommentar

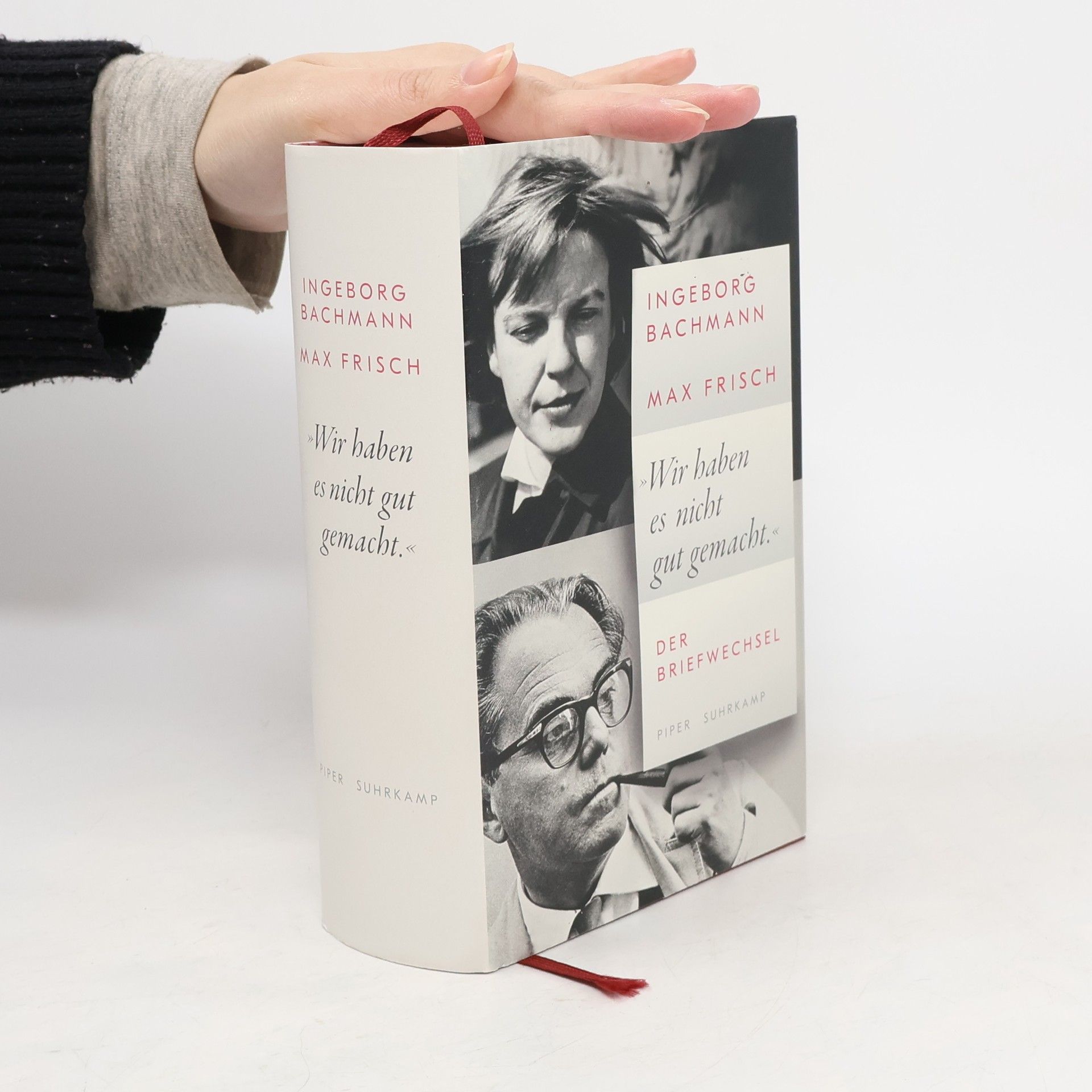

»Wir haben es nicht gut gemacht.«

Der Briefwechsel | Ein einzigartiges Dokument der Liebesbeziehung eines der berühmtesten Paare der deutschsprachigen Literatur

Frühjahr 1958: Ingeborg Bachmann - gefeierte Lyrikerin, Preisträgerin der Gruppe 47 und Coverstar des Spiegel - bringt gerade das Hörspiel Der gute Gott von Manhattan auf Sendung. Max Frisch, in dieser Zeit mit Inszenierungen von Biedermann und die Brandstifter beschäftigt, schreibt der »jungen Dichterin«, wie begeistert er von ihrem Hörspiel ist. Mit Bachmanns Antwort im Juni 1958 beginnt ein Briefwechsel, der - vom Kennenlernen bis lange nach der Trennung - in fast 300 überlieferten Schriftstücken Zeugnis ablegt vom Leben, Lieben und Leiden eines der bekanntesten Paare der deutschsprachigen Literatur: Nähe und Distanz, Bewunderung und Rivalität, Eifersucht, Fluchtimpulse und Verlustangst, aber auch die Schwierigkeiten des Arbeitens in einer gemeinsamen Wohnung und die Spannung zwischen Schriftstellerexistenz und Zweisamkeit - die Themen der autobiografischen Zeugnisse sind zeitlos. In den Büchern von Bachmann und Frisch hinterließ diese Liebe Spuren, die zum Teil erst durch die Korrespondenz erhellt werden können. Die Briefe zeigen einmal mehr, dass Leben und Werk nicht zu trennen sind, sie sind intime Mitteilungen und zugleich Weltliteratur