Der radikale Avantgardist Franz Fedier gehört zu den wichtigen Vertretern der abstrakten Schweizer Malerei. Doch er war nicht nur praktizierender Künstler, sondern auch theoretischer Denker. Sein ganzes Leben lang, besonders aber in seinen späten Jahren, schrieb er seine profunden Gedanken zu Kunst und Künstlertum nieder. 0Der thematischen Breite der Interviews, Reflexionen und Analysen entspricht der formale Charakter seiner Texte: Sie reichen von kunsttheoretischen Reflexionen über Auseinandersetzungen mit dem Werk von Vorgängern und Zeitgenossen bis hin zu Texten von fast lyrischem Charakter durchaus auch mit Momenten des Humoristischen. Zu Fediers 100. Geburtstag haben die Herausgeber dieser Publikation aus der Vielzahl seiner Schriften eine repräsentative Auswahl getroffen, denen sie Abbildungen seiner Werke aus allen ku·nstlerischen Schaffensphasen gegenüberstellen

Gottfried Boehm Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

From idolatry to iconoclasm: exploring passionate reactions to imagery across history Images have always elicited passionate responses, triggering reactions of veneration as well as destruction, of idolatry as well as iconoclasm. But what is the origin of their unique power? German art historian Gottfried Boehm (born 1942) seeks to answer this question, tracing the affective potential of images across Western history.

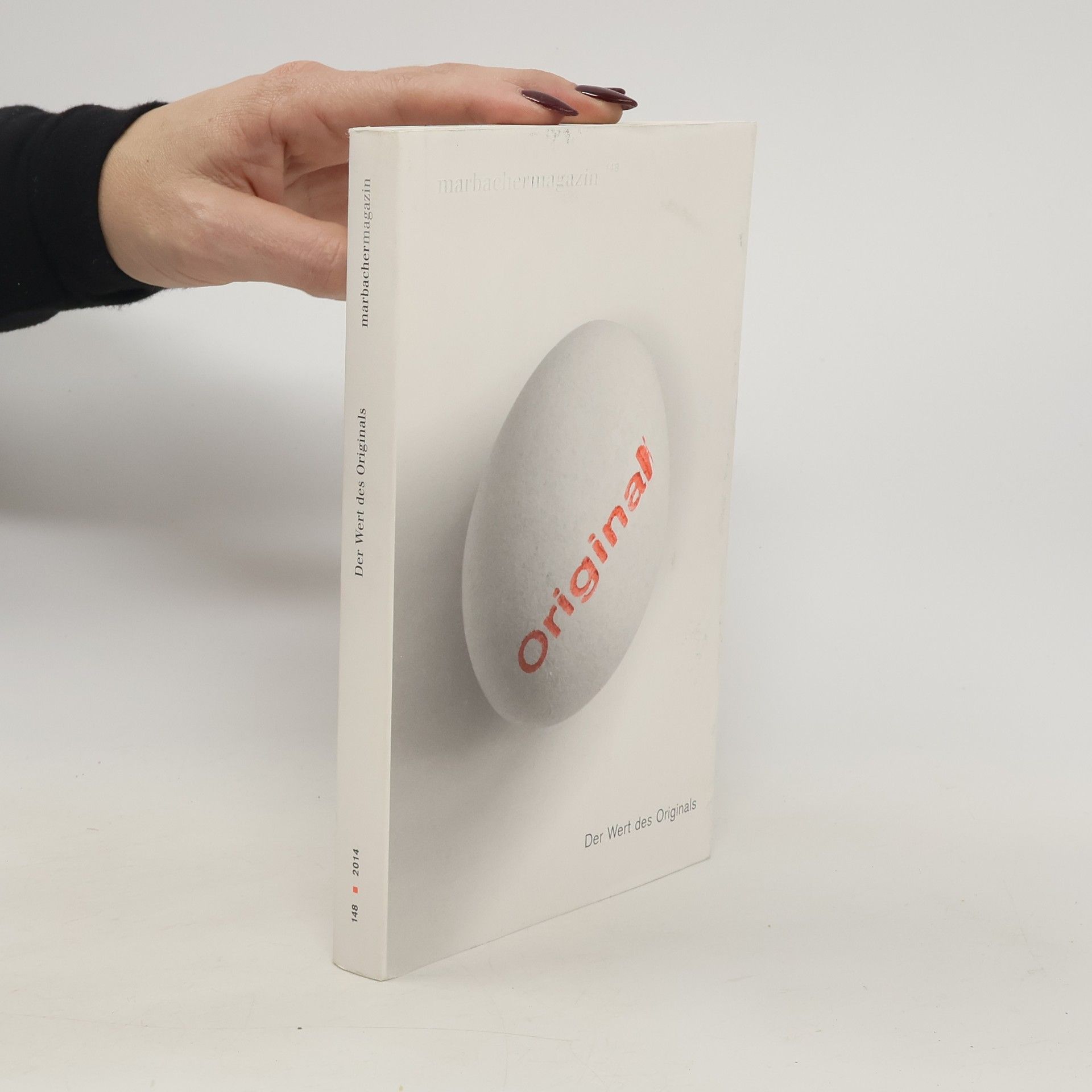

Die Welt, hat ein Philosoph geschrieben, sei alles, was der Fall ist. Aber um dies feststellen zu können, bedarf es eines archimedischen Punkts. In einer Welt der schwierigen Fälle und der unsicheren Dinge heißt dieser Punkt: das Original. Noch nie waren wir so sehr auf Originale angewiesen wie heute, noch nie waren wir so süchtig danach. Das Original sagt uns, wann etwas begann und wie etwas Neues in die Welt kam. Es spendet Legitimität, setzt Werte fest, sichert künstlerische Originalität und kulturelle Ursprünge. Es ist die Antwort auf die Frage, warum etwas sei und nicht nichts: Es verhindert, dass uns die Welt entgleitet, die Kopien überhand nehmen, dass Fälschungen uns blenden. Was täten wir, wenn es morgen kein Original mehr gäbe?

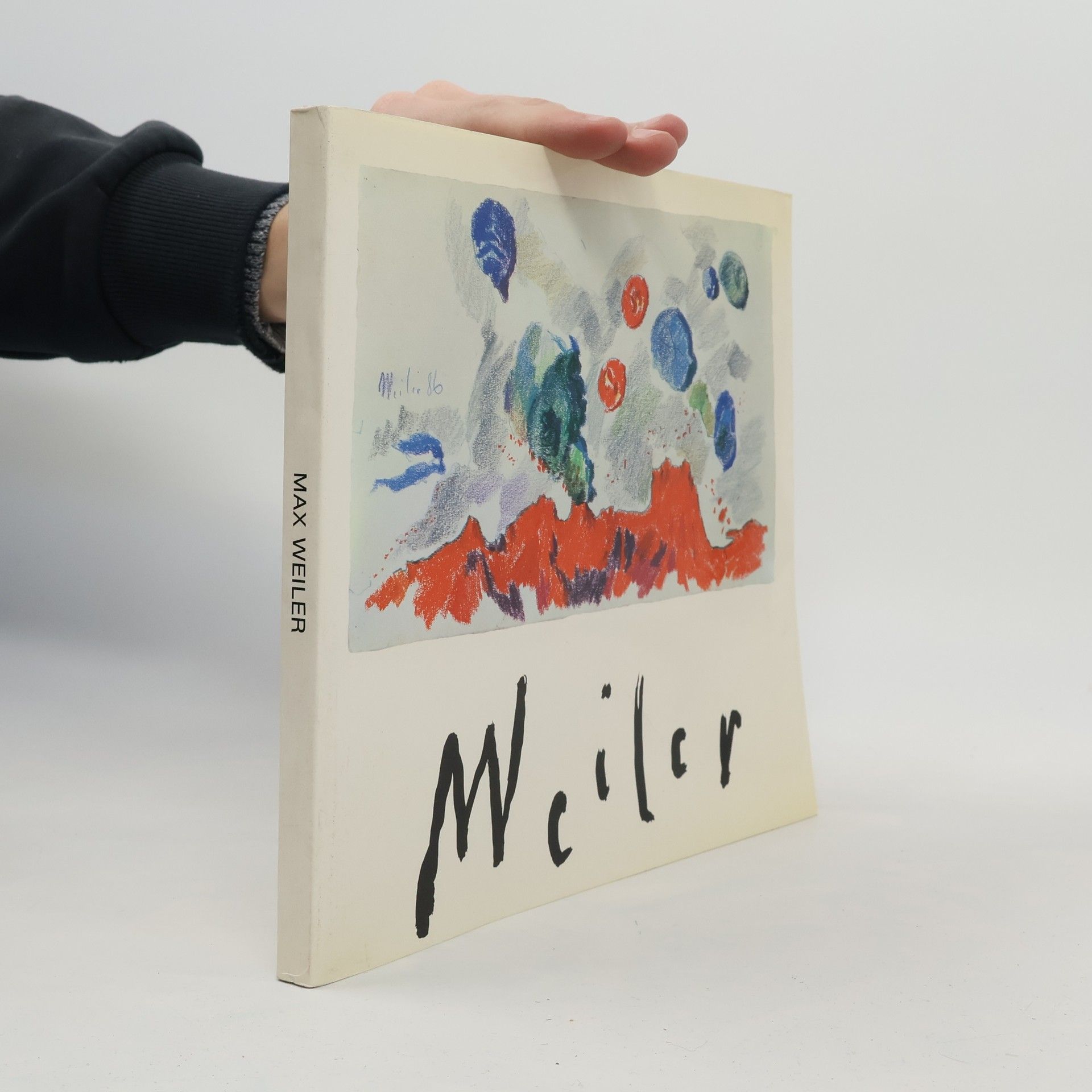

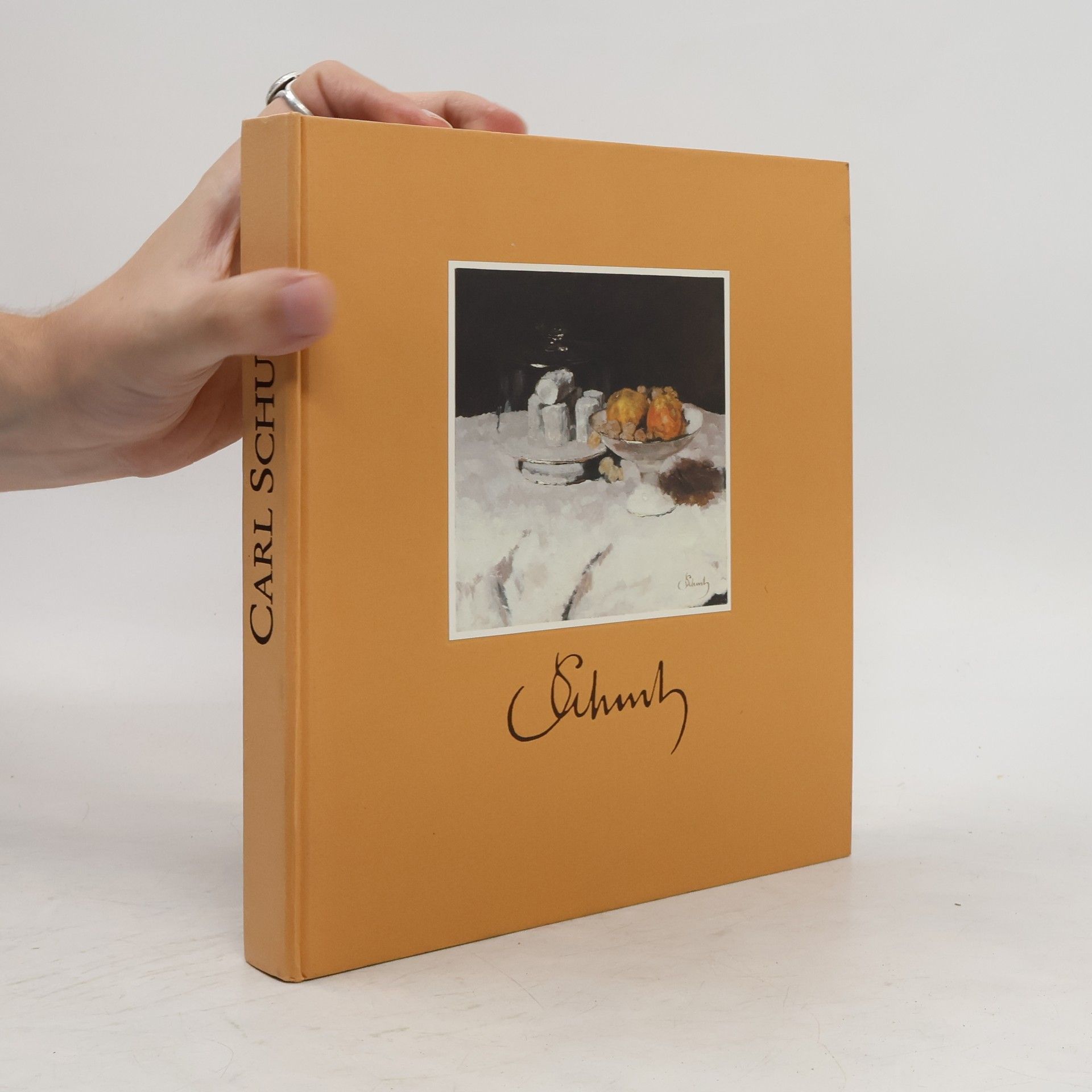

Mit Einer Einführung Von Wilfried Skreiner Und Einem Werkverzeichnis Der Bilder Von 1932 Bis 1974 Von Almut Krapf. Bibliography: P. 354-358.

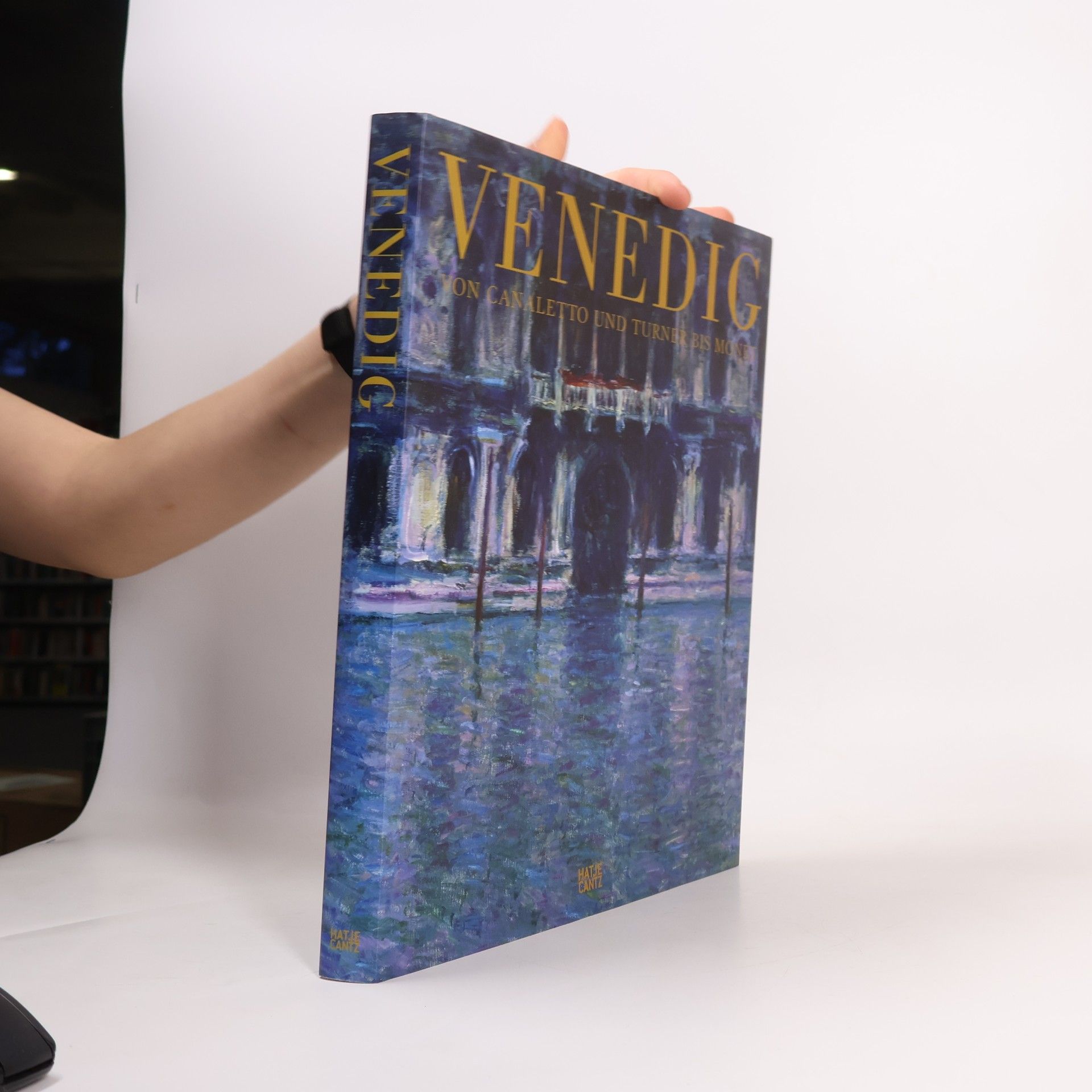

Venedig

Von Canaletto und Turner bis Monet - Katalog zur Ausstellung in der Fondation Beyeler, Riehen/Basel, 2008/2009

- 222 Seiten

- 8 Lesestunden

Venedig entwickelte sich im 19. Jahrhundert zu einem magischen 'Laboratorium der Wahrnehmung', geprägt von einem einzigartigen Zusammenspiel von Licht, Wasser und Atmosphäre. Claude Monet, der sich 1908 in der Lagunenstadt aufhielt, ließ sich zu seinem berühmten Venedig-Zyklus inspirieren. Diese venezianischen Gemälde markieren einen Wendepunkt in Monets Werk und verdeutlichen, dass Venedig einen bedeutenden, bisher wenig gewürdigten Beitrag zur Emanzipation der Malerei an der Schwelle zur Moderne geleistet hat. Der reich illustrierte Band widmet sich umfassend dem Bild der Lagunenstadt in der europäischen und amerikanischen Malerei des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht Monets Venedig-Zyklus, ergänzt durch Meisterwerke von Künstlern wie Canaletto, J. M. William Turner und Paul Signac. Die vorgestellten Künstler umfassen unter anderem Francesco Guardi, James McNeill Whistler, John Singer Sargent, Anders Zorn, Edouard Manet und Pierre-Auguste Renoir. Eine begleitende Ausstellung fand in der Fondation Beyeler, Riehen/Basel, vom 28.9.2008 bis 25.1.2009 statt. Erhältlich ist auch die Reihe Kunst zum Lesen, die Briefe von Alice und Claude Monet aus Venedig umfasst.

Mark Rothkos meditative Abstraktionen sind längst Synonyme des Abstrakten Expressionismus. Auáerhalb der USA in öffentlichen Sammlungen nur spärlich vertreten, ist eine Retrospektive in Deutschland ueberfällig.

Wie Bilder Sinn erzeugen

- 282 Seiten

- 10 Lesestunden

Wieder lieferbar das Standardwerk von Gottfried Boehm Dieses weit über den Bereich der Kunstgeschichte hinausweisende Buch reagiert auf unsere kulturellen und gesellschaftlichen Umwälzungen. Die digitale Revolution hat eine wahre Bilderflut ausgelöst, die zum ersten Mal dazu führt, Bildern in der täglichen Kommunikation eine tragende Rolle zu geben. Heute vertrauen auch die Wissenschaftler ihre offenen Fragen bildgebenden Verfahren an. Damit ist das Thema des Bildes in einem großen, Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft umfassenden Sinn ins Zentrum gerückt. Mit ihm verschieben sich auch die Grenzen zum Symbolsystem der Sprache.

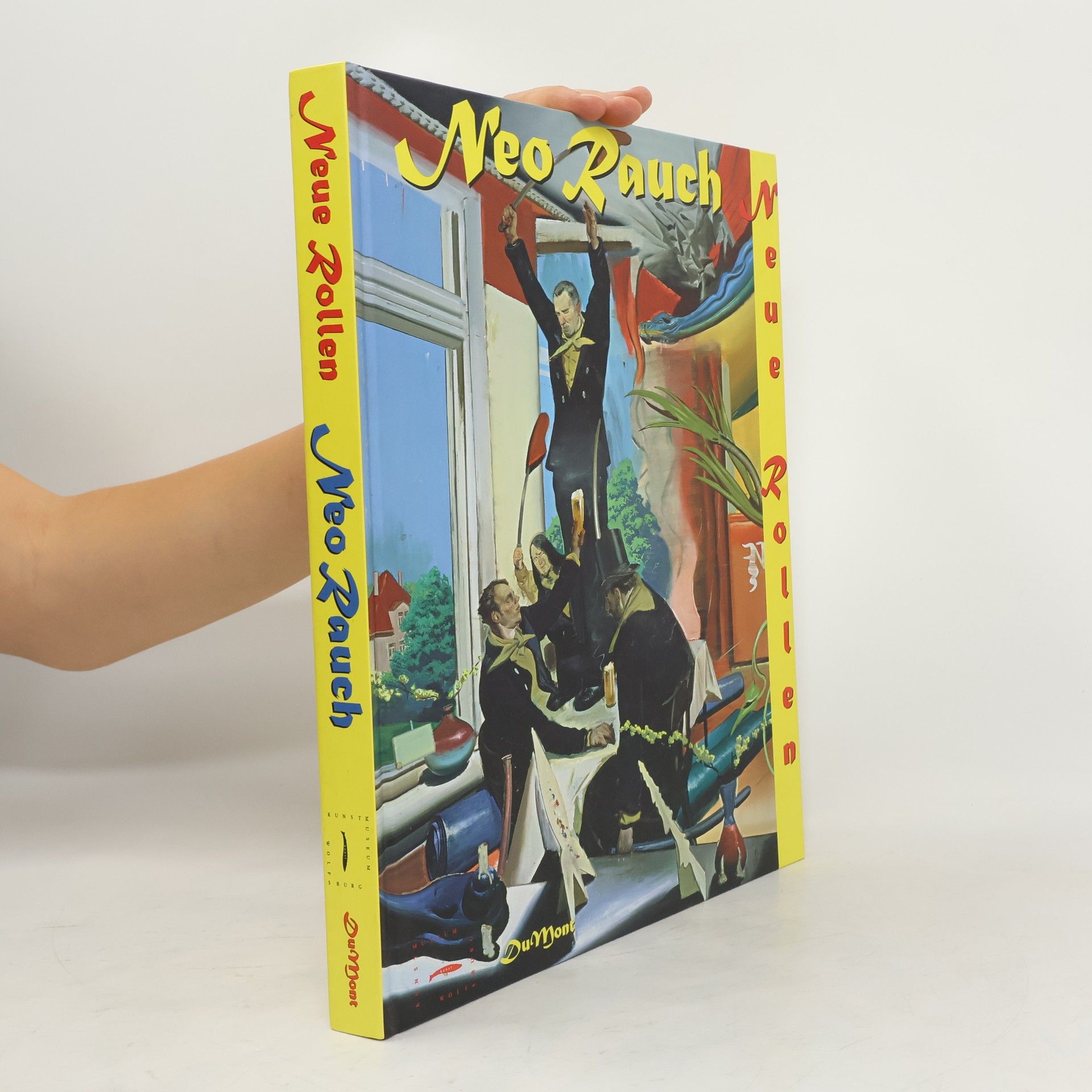

Weird Narrations in Marvellous Colours Neo Rauch is the most important painter of his generation at present times. This becomes apparent not only by the numerous tributes in recent years, but also and particularly by the international presence of his paintings and the ongoing discussion about his works. On the occasion of the retrospective at Kunstmuseum Wolfsburg now this first overview of Rauch’s fascinating work is published. In the pictures of the painter, born in 1960 in Leipzig, peculiar figures from past times appear. They get together in surreal sceneries and interiors to tell enigmatic stories about the present. Between cartoon and historic painting the artist develops with a distinctive colouring dreamlike sequences, which seem to be timeless and historically important at the same time. The exhibition and the catalogue give a comprehensive insight into the work of this painter from Leipzig from 1993 until today. The publication goes into the questions, which emerge from this curious cosmos: What are the pictures about? Which roles are played in them? What is the meaning of the different colours? With an introduction by Markus Brüderlin and articles by Harald Kunde, Gottfried Boehm, Holger Broeker, Wolfgang Büscher et al. - international first retrospective - elaborate explanation of the works - high quality illustrations