Ulrich Raulff Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Als Alfred Krupp 1871 daruber nachdachte, was mit all dem geschehen sollte, was sich rund um die Firma - und spater auch rund um den Hugel - ansammelte, kam er auf die Idee eines Archivs, damit "nicht verloren gehen moge, was noch vorhanden" ist. Heute fullen Artefakte, Fotos und Papiere in fast unubersehbarer Menge die Magazine des Historischen Archivs Krupp. Die Reihe "Essay und Archiv" reflektiert die in diesen Quellen sedimentierte Geschichte, und mit Krupp ist sehr vieles verbunden - von der Kultur- bis zur Wirtschaftsgeschichte, Soziales selbstverstandlich, Politik- und Alltagsgeschichte, Internationales. Die einzelnen Beitrage der Reihe haben die Freiheit, sich eng an die Quellen anzulehnen oder sie als Ausgangspunkt zu nehmen fur Betrachtungen mit weiterem Horizont. Im vorliegenden Band beschreibt Ulrich Raulff ebenso facettenreich wie inspirierend das "Sauerland als Lebensform". Der Text wird gelegentlich dicht, uber weite Strecken aber eher assoziativ von einer Bilderzahlung zur Geschichte und Vorgeschichte von Krupp im Sauerland begleitet.

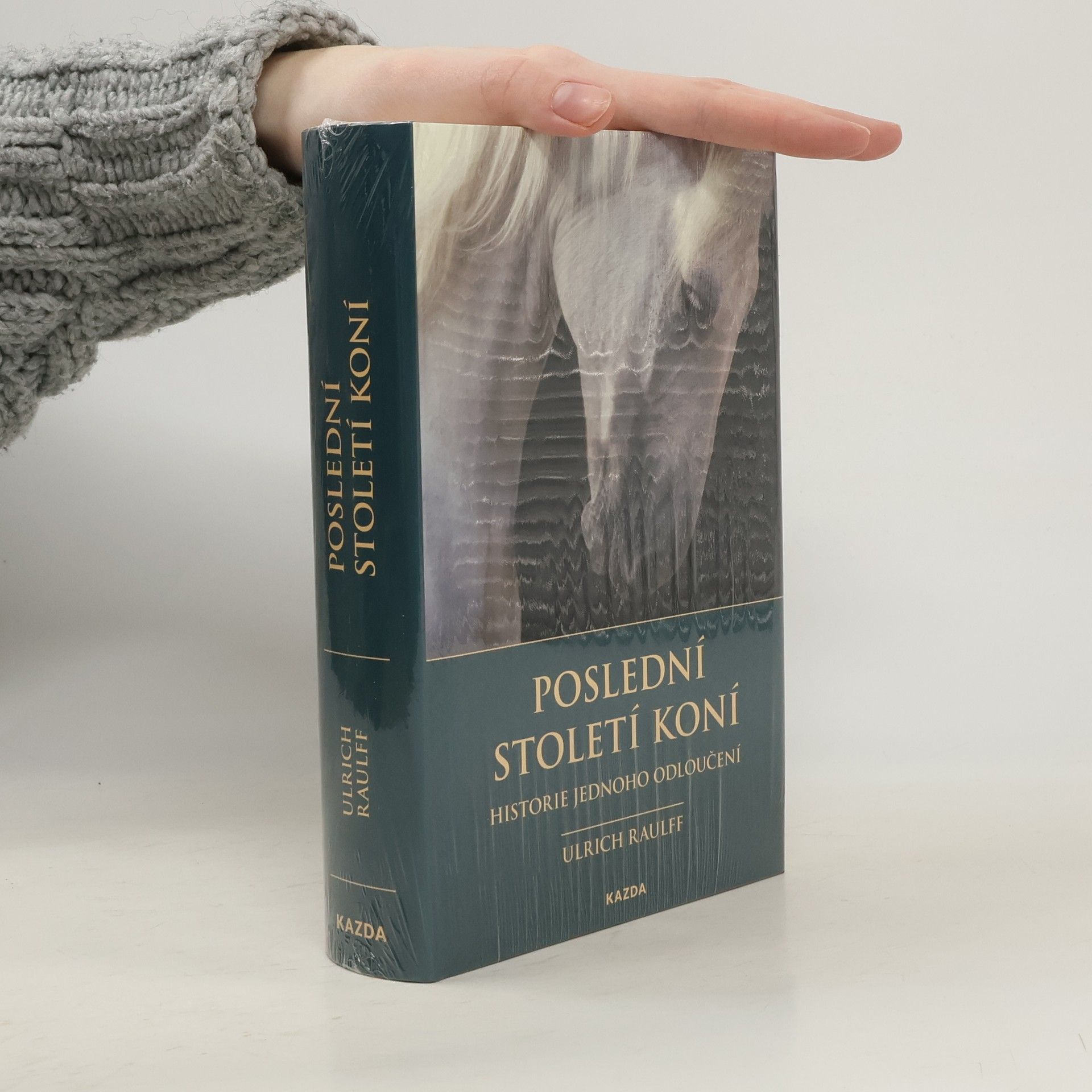

Kůň kráčí po boku člověka už od nepaměti. Neobešlo se bez něj zemědělství, propojoval města i země, rozhodoval války. Pak se však kentaurský pakt rozpadl a za pouhé století kůň vymizel z historie, jejíž byl po celá tisíciletí neodmyslitelnou součástí. Exodus koně z lidských dějin je proces, jenž se kupodivu odehrál téměř nepozorovaně. Celé knihovny zabývající se dějinami 19. a 20. století o koni mlčí, ačkoliv byl jak v Evropě, tak v Americe všudypřítomný. S nástupem Napoleona započalo poslední století koní, jež pak doznívá s první světovou válkou. Ve své knize rozehrává Ulrich Raulff všechny rejstříky kulturních i literárních dějin a s obdivuhodným vypravěčským uměním popisuje svět, jenž dospěl ke svému konci. Ulrich Raulff strhujícím způsobem vypráví příběh loučení, příběh rozchodu člověka a koně.

Marbacherkatalog - 88: Die Seele

Die Dauerausstellung im Literaturmusuem der Moderne

- 429 Seiten

- 16 Lesestunden

Vorwort von Heike Gfrereis und Ulrich Raulff Eine Marbacher Marginalie von Hans Magnus Enzensberger ZEITLICHKEIT Karl Heinz Bohrer Die Zeitlichkeit der modernen Literatur Ulrike Draesner Das Zeit-Erzählen BILDLICHKEIT Horst Bredekamp Die Bruderschaft von Schrift und Bild ÖRTLICHKEIT Wilhelm Genazino Exklusive Trivialität. Benn, Horváth und Weiss in ihren Sehnsuchtsräumen SE(E)LIGKEIT Hans Ulrich Gumbrecht Vom beseelenden Hauch der Literatur Heike Gfrereis Die Ausstellung Das virtuelle Literaturmuseum des 21. Jahrhnderts

Das letzte Jahrhundert der Pferde

Geschichte einer Trennung

Seit Urzeiten war das Pferd der engste Partner des Menschen. Es war unverzichtbar in der Landwirtschaft, verband Städte und Länder, entschied die Kriege. Doch dann zerbrach der kentaurische Pakt, und in nur einem Jahrhundert fiel das Pferd aus der Geschichte heraus, aus der es jahrtausendelang nicht wegzudenken war. Furios erzählt Ulrich Raulff die Geschichte eines Abschieds – die Trennung von Mensch und Pferd. Der Exodus des Pferdes aus der Menschengeschichte ist ein erstaunlich unbeachteter Vorgang. Ganze Bibliotheken zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts schweigen sich aus über das Pferd, das gleichwohl in Europa und Amerika allgegenwärtig war – bis das letzte Jahrhundert der Pferde in der Zeit Napoleons anbricht und mit dem Ersten Weltkrieg ausklingt. Ulrich Raulff zieht in seinem neuen Buch alle Register der Kultur- und Literaturgeschichte und beschreibt mit beeindruckender Erzählkunst eine untergehende Welt – ein Kapitel vom Auszug des Menschen aus der analogen Welt.

Das Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft ist ein literaturwissenschaftliches Periodikum, das vorwiegend Beiträge zur deutschsprachigen Literatur von der Aufklärung bis zur Gegenwart veröffentlicht. Diese Zeitspanne entspricht den Sammelgebieten des Deutschen Literaturarchivs Marbach, das von der Deutschen Schillergesellschaft getragen wird. Arbeiten zu Schiller sind besonders willkommen, bilden aber naturgemäß nur einen Teil des Spektrums. Weitere Gebiete, denen ein verstärktes Interesse gilt, sind die Geschichte der Germanistik (der sich auch eine Marbacher Arbeitsstelle widmet) und die deutschsprachige Literatur seit 1945. Darüber hinaus ist es ein Ziel des Schiller-Jahrbuchs, wichtige unveröffentlichte „Texte und Dokumente“ zu publizieren. Außerdem werden regelmäßig Diskussionen über aktuelle Probleme der Literaturwissenschaft und des literarischen Lebens geführt sowie eine jährliche internationale Bibliographie zu Schiller geboten.

Wiedersehen mit den Siebzigern

- 170 Seiten

- 6 Lesestunden

Im Unterschied zu den Sechzigern haben die siebziger Jahre keine gute Presse. Die Sechziger gelten als cool und heroisch, sie tragen das Gesicht von John F. Kennedy und den Sound von Miles Davis. Die Männer fuhren schnell und bewegten sich sparsam, die Frauen waren intellektuell und trugen Mähne. Alles war noch auf Anfang gestellt, alles war vintage. Die Siebziger stehen im Ruf der Wiederholung und im Zeichen der Dekadenz, sie waren zu bunt, zu laut, zu formlos. In Deutschland mündeten sie in die Katastrophe der RAF-Morde, international in die letzte, harte Phase des Kalten Krieges. Ästhetisch hinterließen sie Betonwüsten, bildungspolitisch die reformierte Massenuniversität. Ihr Farbspektrum war nicht besser als ihr politisches und moralisches Design. Es ist nicht leicht, die Siebziger zu mögen. Außer wenn man sie intensiv erlebt hat und auf dem Weg war, ein Intellektueller zu werden.

Zeitschrift für Ideengeschichte - Heft VII/1 Frühjahr 2013: Namen

- 128 Seiten

- 5 Lesestunden

Schicksal

Sieben mal sieben unhintergehbare Dinge

Wie sehen im Archiv die Dinge aus, die jenseits von Plan und Zufall liegen? Die Reste der fatalen Kräfte, vor denen jede Versicherung nutzlos wird und deutlich ist: Es geht, was immer man auch tut, zu bösen oder aber glücklichen Häusern hinaus? Drei Anläufe unternimmt das vorliegende Magazin, um den einst elementaren, oft verpönten, erklärungsbedürftigen, aber vielleicht auch unverzichtbaren Begriff zu fassen: In einem langen Gespräch spricht Ulrich Raulff mit dem Philosophen Peter Sloterdijk, in Kommentaren werden die Exponate der Ausstellung vorgestellt, und schließlich erzählen von ihren persönlichen Schicksalsstücken Bazon Brock, Arno Geiger, Brigitte Kronauer, Ulrich Moritz / Hanns Zischler, Werner Spies, Botho Strauß und Martin Walser.

"Auch Totsein ist eine Kunst", hat der einstige George-Jünger Max Kommerell einmal bemerkt. Stefan George hat diese Kunst meisterhaft beherrscht. Wo andere Dichter eine Rezeptionsgeschichte haben, da hat er ein Nachleben. Eines, das es in sich hat.Ulrich Raulff legt in seinem fulminant geschriebenen Buch die postume Biographie Georges frei, die es noch zu entdecken gilt. Spannend, kurios, exzentrisch, schräg, zugleich akribisch recherchiert, erzählt es die Geschichte eines einzigartigen Kreises voll illustrer Charaktere, der langsam zerfällt, Allianzen bildet und Feindschaften pflegt, um Deutungshoheit und Treue ringt und dabei vom annus horribilis 1933 bis zum Satyrspiel 1968 beinahe nebenher eine höchst außergewöhnliche Wirkungsgeschichte entfaltet. Eine abgründige Ideengeschichte, eine kaputte Apostelgeschichte und ein Lesevergnügen der exquisiten Art.