Claire Denis

Körper, Intimität und Fremdheit

Körper, Intimität und Fremdheit

Im Dialog: Psychoanalyse und Filmtheorie Band 1

Kaum ein anderer Regisseur verstand es so mit den Ängsten seiner ZuschauerInnen zu spielen wie Alfred Hitchcock. Er drehte mit den besten SchauspielerInnen, etablierte Begriffe wie »Suspense« und »MacGuffin« und perfektionierte die subjektive Kameraführung. Auch wenn Hitchcock trotz zahlreicher Oscar-Nominierungen nie eine Trophäe gewann, gilt der Meister der Suspense als einer der einflussreichsten und künstlerisch bedeutendsten Filmregisseure. 1979 zeichnete ihn das American Film Institute schließlich mit dem AFI Life Achievement Award aus. Legendär sind neben seinen Filmen auch Hitchcocks Obsessionen, die sich nicht nur in den immer wiederkehrenden Motiven vor, sondern auch hinter der Kamera widerspiegelten. Er war auf den Frauentypus der unnahbaren Blondine fixiert und mischte sich in das Privatleben seiner SchauspielerInnen ein. Filme wie Vertigo (1958), Psycho (1960) oder Marnie (1964) gewähren dem Publikum einen Einblick in die Obsession des Regisseurs und konfrontieren es mit den eigenen tiefen Abgründen. Mit Beiträgen von Peter Bär, Gerhard Bliersbach, Marli Feldvoß, Ursula von Keitz, Gerhard Schneider und Ralf Zwiebel

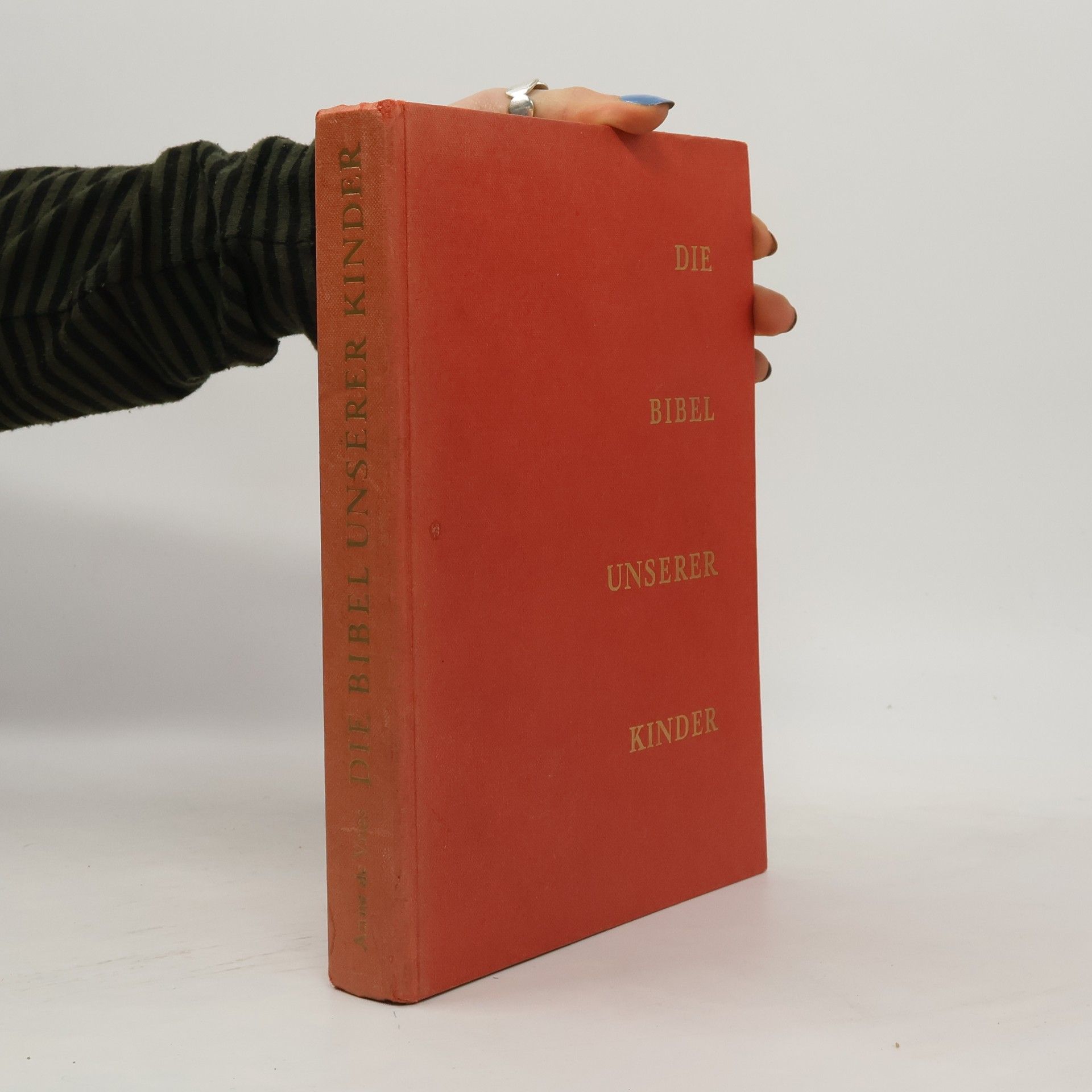

Die Kinderbibel, die alle kennen: Die Bibel von Anne de Vries ist die am meisten gelesene Kinderbibel im deutschen Sprachraum und weltweit in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Anne de Vries spricht in einer warmen und einfühlsamen Sprache zu den Kindern und macht so die biblischen Texte leicht zugänglich. Diese Ausgabe ist durchgehend vierfarbig und teilweise mit neuen Bildern versehen. Die Abbildungen beeindrucken durch ihren klaren und eindeutigen Stil. Der durchgesehene Text der 9. Auflage bewahrt die lebendige Sprache von Anne de Vries . Diese Bibelausgabe ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet.

Die Reihe „Fontes Christiani“ bietet in jedem Band den Text in Originalsprache und eine neue Übersetzung. Eine Einleitung gibt den aktuellen Forschungsstand wider. Anmerkungen und ein Register erschließen das Werk. Die Auswahl der Schriften trägt dem Ziel einer möglichst breiten Rezeption Rechnung. Sie umfasst „klassische Texte“, die das Denken der jeweiligen Zeit in besonderer Weise geprägt haben. Dazu treten weniger bekannte Werke, die eine neue Erschließung und Verbreitung verdienen und erstmals eine deutsche Übersetzung erleben. Die Serie 1 mit 21 Bänden und 38 Teilbänden ist beim Verlag Herder erschienen. Die Titel sind sowohl in einer gebundenen Ausgabe mit ziegelrotem Leineneinband als auch in einer preisgünstigen kartonierten Ausgabe erhältlich.

Spielend leicht Surfen lernen - bk932; Englisch Verlag; Gerhard Schneider & Andreas Jendretzke; pocket_book; 1987