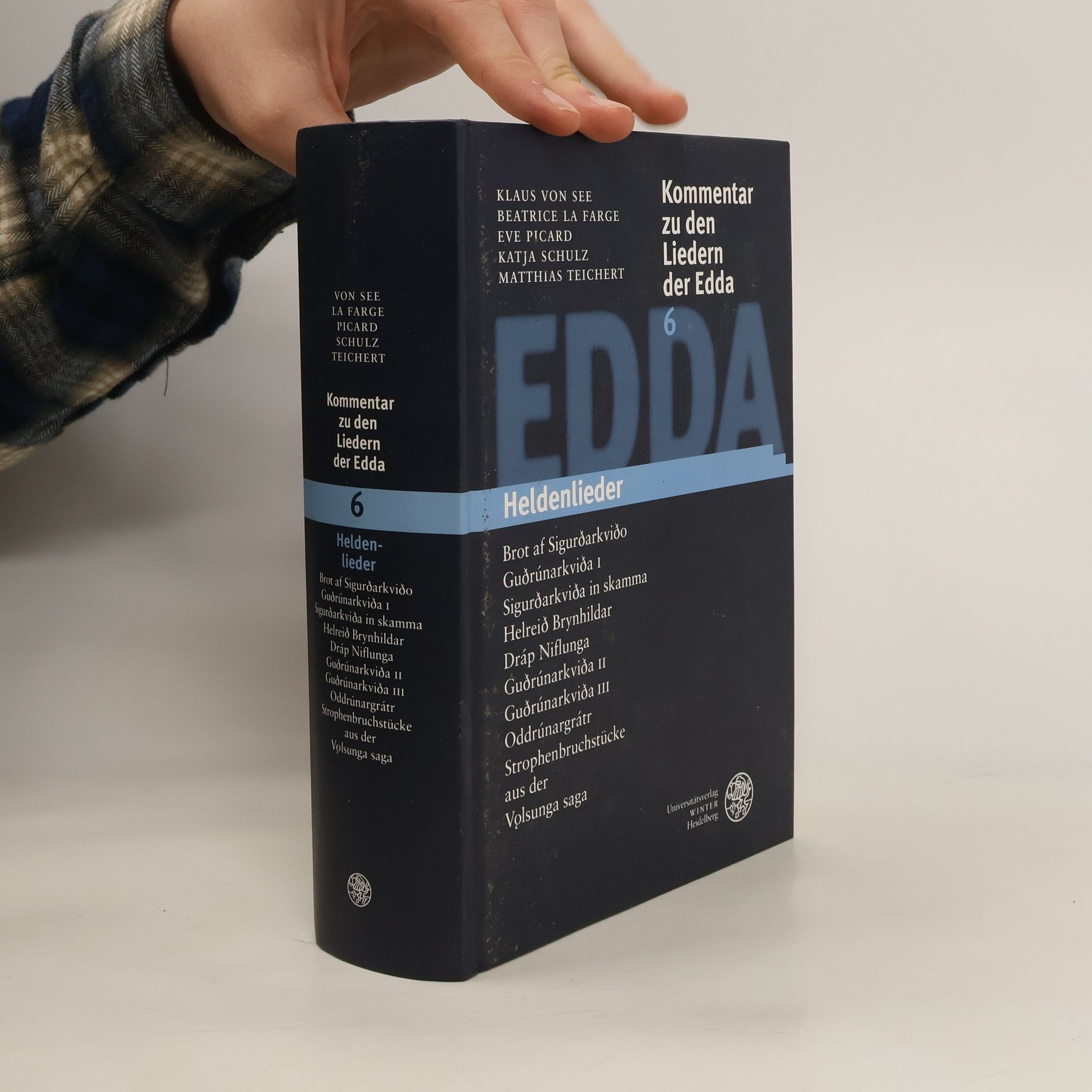

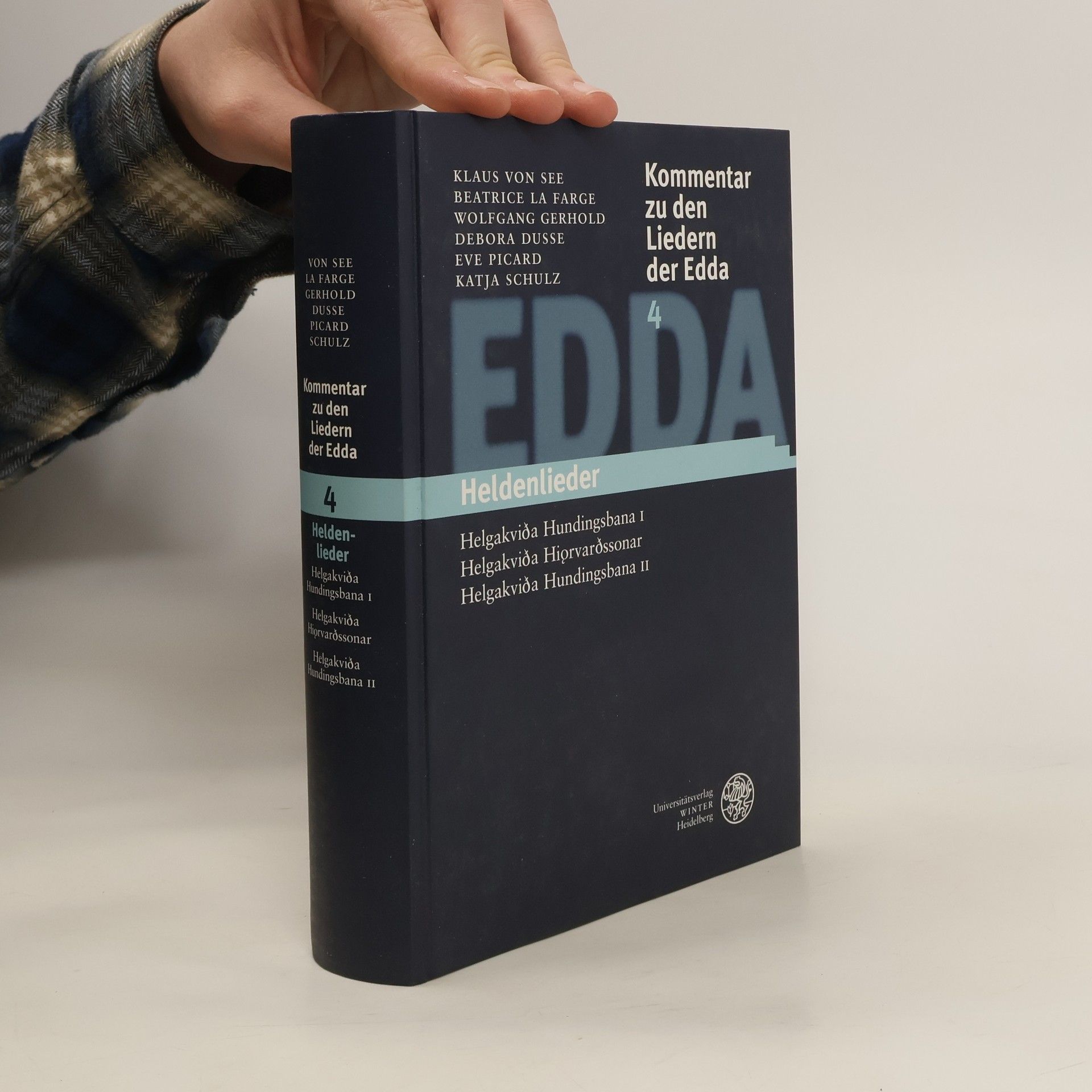

Kommentar zu den Liedern der Edda / Heldenlieder

Brot af Siguðarkviðo, Guðrúnarkviða I, Sigurðarkviða in skamma, Helreið Brynhildar, Dráp Niflunga, Guðrúnarkviða II, Guðrúnarkviða III, Oddrúnargrátr, Strophenbruchstücke aus der Völsunga saga

- 962 Seiten

- 34 Lesestunden

Obwohl die Edda zu den bedeutendsten Denkmälern der germanischen Literatur gehört, liegen die Erscheinungsdaten der heute gebräuchlichen Gesamtkommentare mehr als sieben Jahrzehnte zurück. Der Frankfurter Edda-Kommentar will mehr als die bisherigen Kommentare nicht nur die Einzelstellen erläutern, sondern auch und vor allem die Gesamtkonzeption und das literaturgeschichtliche Milieu der Lieder erfassen. Die Einzelkommentare bestehen jeweils aus einem Einleitungs- und einem Stellenkommentar: Beide entlasten sich wechselseitig, indem der erste auf die detaillierten Ausführungen im zweiten verweist, der zweite wiederum, wenn es um die Relevanz der Einzelteile innerhalb größerer Zusammenhänge geht, auf die Paragraphen des ersten. Zur schnellen Orientierung ist der altnordische Text der jeweiligen Strophe mitsamt einer deutschen Übersetzung in einen Rahmen gesetzt, der damit auf augenfällige Weise den Anfang eines neuen Strophenkommentars markiert.