Verweigerte Männlichkeit

Antihelden in Literatur und Kunst vom 18. bis zum 20. Jahrhundert

Antihelden in Literatur und Kunst vom 18. bis zum 20. Jahrhundert

Auch wenn die RAF ihr eigenes Ende offiziell 1998 verkündet hat, ist sie längst noch nicht ›tot‹, sondern wirkt bis heute nach. Gerade in den letzten Jahren haben sich Autoren, Künstler und Regisseure verstärkt für die RAF und ihre Mythen interessiert. Bereits unmittelbar nach dem Deutschen Herbst 1977 stellten Filmemacher und Autoren wie Schlöndorff, Fassbinder, Vesper und Böll den von den Medien verbreiteten Bildern der ›Baader-Meinhof-Bande‹ differenzierte Entwürfe gegenüber. Inzwischen sind es die Kinder der RAF bzw. 68er, die sich kritisch mit den Zielen, Idealen und Utopien der Eltern auseinandersetzen. Der Band beschäftigt sich sowohl mit literarischen und filmischen als auch mit künstlerischen Produktionen von 1977 bis heute. Die Spannbreite reicht dabei von aktuellen Theaterinszenierungen wie »Ulrike Maria Stuart« (Jelinek 2006) über Kino- und Dokumentarfilme wie »Die Stille nach dem Schuß« (Schlöndorff 1999/2000), »Die innere Sicherheit« (Petzold 2000), »Black Box BRD« (Veiel 2001) und »Baader« (Roth 2002) bis zu Texten von Rainald Goetz, Leander Scholz, Erin Cosgrove, Tim Staffel und Christoph Hein. Auch künstlerische Arbeiten von Andree Korpys und Markus Löffler werden neben Gerhard Richters RAF-Zyklus und Hans-Peter Feldmanns »Die Toten« thematisiert.

Der Holocaust gehört zu den traumatischen Ereignissen, die in Literatur, Film und bildender Kunst emphatisch heraufbeschworen, satirisch zersetzt oder ironisch gebrochen werden. Groß geworden und sozialisiert mit den Berichten der ersten Generation über den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust, greift die zweite und dritte Generation die überlieferten »Ikonen der Vernichtung« (Cornelia Brink) auf, um sie für die eigene Standortgewinnung in der Gegenwart zu nutzen. Tabubrüche werden gezielt eingesetzt, um den Blick für die »Unschärfe« der Erinnerungen kritisch zu schärfen. Nach 1989 findet im Zuge einer neu zu schaffenden gesamtdeutschen Erinnerungskultur ein verstärkter Kampf um Bilder statt, in dem fiktive Nachbilder mit den Dokumenten der Zeitzeugen konkurrieren. Der Band beschäftigt sich vor diesem Hintergrund mit literarischen, filmischen und künstlerischen Produktionen der letzten Jahre. Die Spannbreite reicht dabei von Autoren wie Marcel Beyer, Günter Grass, Ulla Hahn, Elfriede Jelinek, Arno Geiger, Uwe Timm und Cécile Wajsbrot über umstrittene Kino- und Fernsehfilme wie »Der Untergang« (2004), »Speer und Er« (2005), »Sobibor« (2001) und »Land der Vernichtung« (2004) bis zu aktuellen künstlerischen Arbeiten von Maurizio Cattelan, Rebecca Horn, David Levinthal und Gerhard Richter.

Die Faszination antiker Mythen ist ungebrochen, insbesondere die Figur der Medea, die als Mörderin ihres Bruders, Onkels, ihrer Nebenbuhlerin und ihrer Kinder eine Aura des Schreckens und der Faszination umgibt. Medea verkörpert die ambivalente Rolle der leidenschaftlichen Liebenden, verlassenen Frau, mörderischen Schwester und Mutter sowie der heilkundigen Zauberin und Giftmischerin. Diese komplexe Figur war über Jahrhunderte hinweg von einem Tabu umgeben, doch wird sie in modernen politischen Konflikten als Symbol der Überschreitung herangezogen. Inge Stephans Buch widmet sich diesen Widersprüchen und Ambivalenzen, ohne sie zu harmonisieren. Die Autorin erweitert den literarischen Kanon von Euripides über Grillparzer bis Christa Wolf und bezieht auch bildende Kunst, Musik und erstmals Medea-Filme in ihre Analyse ein. Während die Bearbeitungen des 20. Jahrhunderts im Fokus stehen, werden auch frühere Zeugnisse berücksichtigt, um den extremen Wandel der Deutungen in der Rezeptionsgeschichte aufzuzeigen. Dabei wird deutlich, dass sowohl die „dunklen“ gewalttätigen als auch die „hellen“ anrührenden Seiten Medeas als liebende Frau und Mutter zu ihrer komplexen Identität gehören.

Gender-Studies haben sich an vielen deutschen Universitäten in Forschung und Lehre durchgesetzt und als Studien- und Prüfungsfach etabliert. Die systematische Einführung von Christina von Braun und Inge Stephan gibt einen materialreichen Einblick in die Fachgeschichte und Methoden der interdisziplinären Wissenschaft.

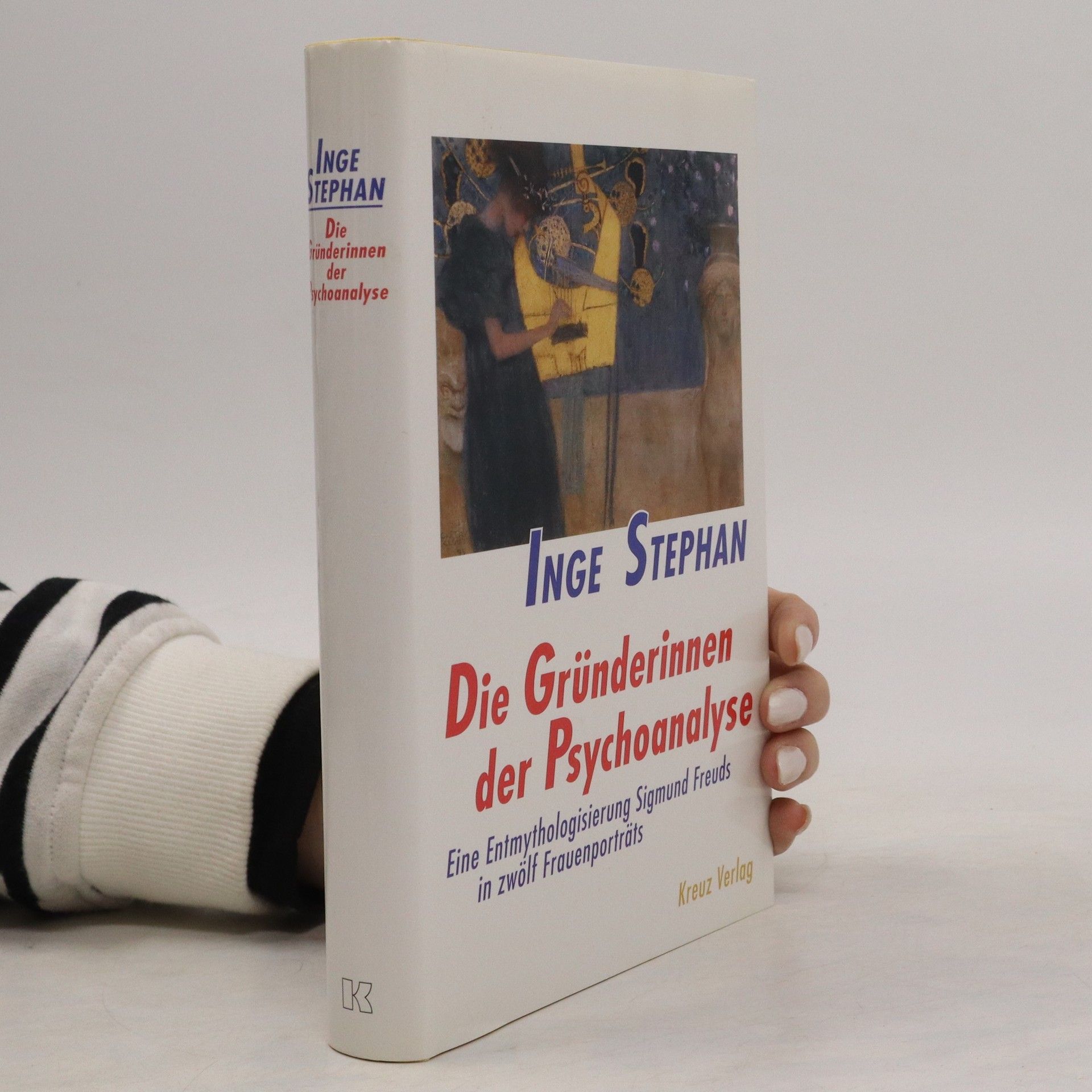

Levensbeschrijvingen van Martha Bernays, Bertha Pappenheim, Sabina Spielrein, Hermine Hug-Hellmuth, Lou Andreas-Salomé, Marie Bonaparte, Hilda Doolittle (H.D), Helene Deutsch, Karen Horney, Melanie Klein, Anna Freud

11 psychologisch und biographisch interessante Porträts von Frauen mit eigenen wissenschaftlichen und künstlerischen Begabungen in ihren Bindungen mit berühmten Ehemännern oder Partnern