"Uncut" is the first volume featuring interviews and speeches of renowned choreographer Pina Bausch. Spanning 400 pages, it includes 35 interviews from 1973 to 2007, revealing her thoughts on dance, personal experiences, and her journey in Wuppertal. The book offers deep insights into her influential work in modern dance theatre.

Stefan Koldehoff Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Fälschungen, Geldwäsche, Steuerbetrug, Plünderung antiker historischer Stätten. Die Liste der Verbrechen, die in Zusammenhang mit Kunst begangen werden, ist lang. Mit dem enormen Anstieg der Preise und der Globalisierung des Kunstmarktes hat die Kriminalität jedoch eine neue Qualität erreicht – so ist etwa Artnapping, bei dem ein Kunstwerk als Geisel genommen und erst gegen Lösegeld wieder zurückgegeben wird, heute keine Seltenheit mehr. Die Kunstexperten Stefan Koldehoff und Tobias Timm nehmen vom Kleinganoven bis zum schwerreichen Meisterfälscher all jene in den Fokus, die sich illegalerweise an Kunst bereichern wollen. Und denen es selbst, wenn sie geschnappt werden, gelegentlich gelingt, sich als genial-charmante Trickser zu inszenieren. Wie hoch der materielle und immaterielle Schaden ist, den sie in den Duty-Free-Zonen und Dark Rooms des globalen Kunstbetriebs anrichten, kommt nur selten ans Tageslicht. Doch »Kunst und Verbrechen« sammelt nicht nur spannende, erschreckende und irrwitzige Geschichten – die beiden Autoren liefern auch eine fundierte Analyse, was sich am System Kunstmarkt und in den Museen ändern muss. Ein fundiert recherchiertes, brisantes und hochaktuelles Buch, dessen einzelne Kapitel sich so spannend lesen wie kleine Krimis vom Autorenduo des Bestsellers »Falsche Bilder, echtes Geld« zum Fall Beltracchi.

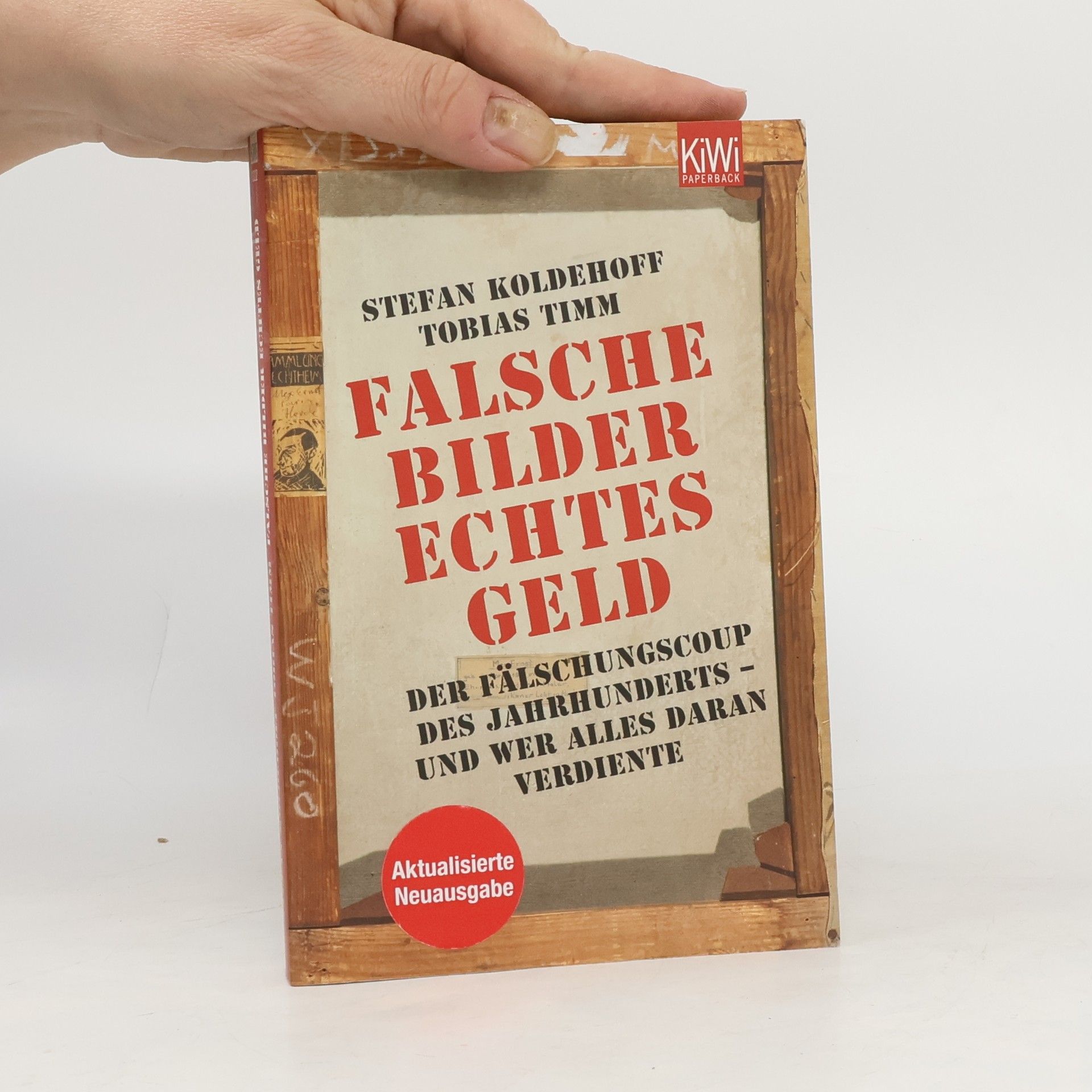

Falsche Bilder - echtes Geld

Der Fälschungscoup des Jahrhunderts - und wer alles daran verdiente

»Der größte Fälschungsskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte!« Welt am Sonntag 25 Jahre lang hatten der Maler Wolfgang Beltracchi und seine Komplizen selbst gemalte Bilder als verschollene Kunstwerke großer Maler der Moderne ausgegeben und für Millionensummen verkauft. Der darauf folgende spektakuläre Kunstfälscherprozess zeigte nur die Spitze des Eisbergs aus Leichtgläubigkeit, Schludrigkeit und Geldgier in der Branche. In einem Buch, das sich wie ein Krimi liest, liefert das Autorenduo nun nach, was im Prozess unter den Tisch fiel: Es rekonstruiert den Coup der Fälscherbande, ein kriminelles Bravourstück von großem Unterhaltungswert und erheblicher Dreistigkeit. Und die Autoren bringen erstmals in vollem Umfang ans Licht, wie es in der Kunstbranche zugeht.

Frieder Burda

Sammler aus Leidenschaft

Das strahlend weiße Museum des US-Stararchitekt Richard Meier in Baden-Baden kennt inzwischen jeder Kunstfreund. Über Frieder Burda, den Mann hinter einer der bedeutendsten privaten Kunstsammlungen Europas, für die 2004 dieses Museum gebaut wurde, ist dagegen kaum etwas bekannt. Diese erste Biografie erzählt von seinem Leben im Nachkriegsdeutschland des Wirtschaftswunders – sie erzählt die Geschichte eines Sohnes der Verlegerfamilie Burda, dem der eigene Vater nie viel zugetraut hat, der trotzdem ein erfolgreicher Unternehmer wurde und der sich schließlich über die Kunst von seiner Familie und deren Erwartungen emanzipiert hat. In der Kunst fand Frieder Burda (*1936), der zweite Sohn des Verlegers und Expressionistensammlers Franz Burda und dessen Ehefrau Aenne Burda, seine eigentliche Bestimmung. Schon während der Ausbildung im Offenburger Medienimperium seines Vaters Ende der 1960er Jahre begann er, Kunst zu sehen und zu kaufen. Heute zählen zur Sammlung Burda große Werkgruppen von Gerhard Richter, Georg Baselitz und Sigmar Polke, aber auch Gemälde von Jackson Pollock, Mark Rothko und Pablo Picasso. - Erste Biografie über Frieder Burda - Fesselndes Sammlerporträt - Prominente Medienfamilie

Die Bilder sind unter uns

- 288 Seiten

- 11 Lesestunden

Das Standardwerk über das Geschäft mit NS-Raubkunst beleuchtet die anhaltenden Probleme in Deutschland, wo Raubkunst nach wie vor ein florierendes Geschäft ist. Der Fall Gurlitt hat erneut verdeutlicht, dass der Umgang mit Nazi-Raubkunst in der Bundesrepublik ein Skandal bleibt. Nach 1945 verkauften NS-Größen wie Albert Speer fragwürdige Gemälde über den deutschen Kunsthandel, während Museen weiterhin Tausende enteigneter oder zu Spottpreisen erworbener Bilder horten. Raubkunstbestände, die im Besitz der Bundesrepublik blieben, wurden nie restituiert. Der Gesetzgeber hat versäumt, das Thema „Raubkunst“ anzugehen. Eine unheilige Allianz aus unzureichenden Gesetzen, unreflektierten Raubgutbesitzern, Händlern, Museen und Auktionshäusern sorgt dafür, dass weiterhin mit NS-Raubgut gehandelt wird. Stefan Koldehoff hat 2009 ein umfassendes Werk über diese Thematik veröffentlicht, das nun aktualisiert und um ein Kapitel zum Fall Gurlitt erweitert wurde. Die Dringlichkeit der angesprochenen Probleme hat nicht nachgelassen. Der Fall Gurlitt zeigt, dass die Geschichte des räuberischen NS-Regimes noch lange nicht abgeschlossen ist. Koldehoffs Buch ist nicht nur für mündige Bürger von Bedeutung, sondern auch für Staatsanwaltschaften und Politiker, die sich mit der unzureichenden Gesetzgebung nicht abfinden wollen.

Kunst-Transfers

- 104 Seiten

- 4 Lesestunden

Der schwierige Weg zurück – eine Untersuchung zum Umgang mit geraubter Kunst. Zwei sehr unterschiedliche 'Jubiläen' waren Anlass einer Tagung in Dresden: der 50. Jahrestag der Rückkehr von Museumsschätzen aus der Sowjetunion nach Ost-Deutschland im Herbst 1958 und der 10. Jahrestag der internationalen 'Washingtoner Konferenz', die der Suche nach den zwischen 1933 und 1945 entzogenen Kunstwerken aus vor allem jüdischem Eigentum gewidmet war. Weit entfernt davon, eine Gleichsetzung zwischen der so genannten Beutekunst und der von den Nationalsozialisten geraubten Kunst vorzunehmen, werden in den Beiträgen die gewaltsamen, politisch verursachten Kunst-Verschiebungen des 20. Jahrhunderts aus unterschiedlichen Perspektiven untersucht und versucht, Auswege aus den Sackgassen aufzuzeigen, in die die gesellschaftlichen Debatten zu beiden Themen geführt haben. Die Beiträge stammen von Martin Roth, Stefan Koldehoff, Steffen Reiche, Gilbert Lupfer, Charles Goldstein, Bénédicte Savoy, Georg Heuberger und NataliaVolkert. The proceedings of a conference about how to deal with stolen artworks, which took place in Dresden in October 2008 in commemoration of the 50th anniversary of the return of museum treasures from the Soviet Union to East Germany in 1958 and the 10th anniversary of the “Washington Conference”.

Vincent van Gogh

- 160 Seiten

- 6 Lesestunden

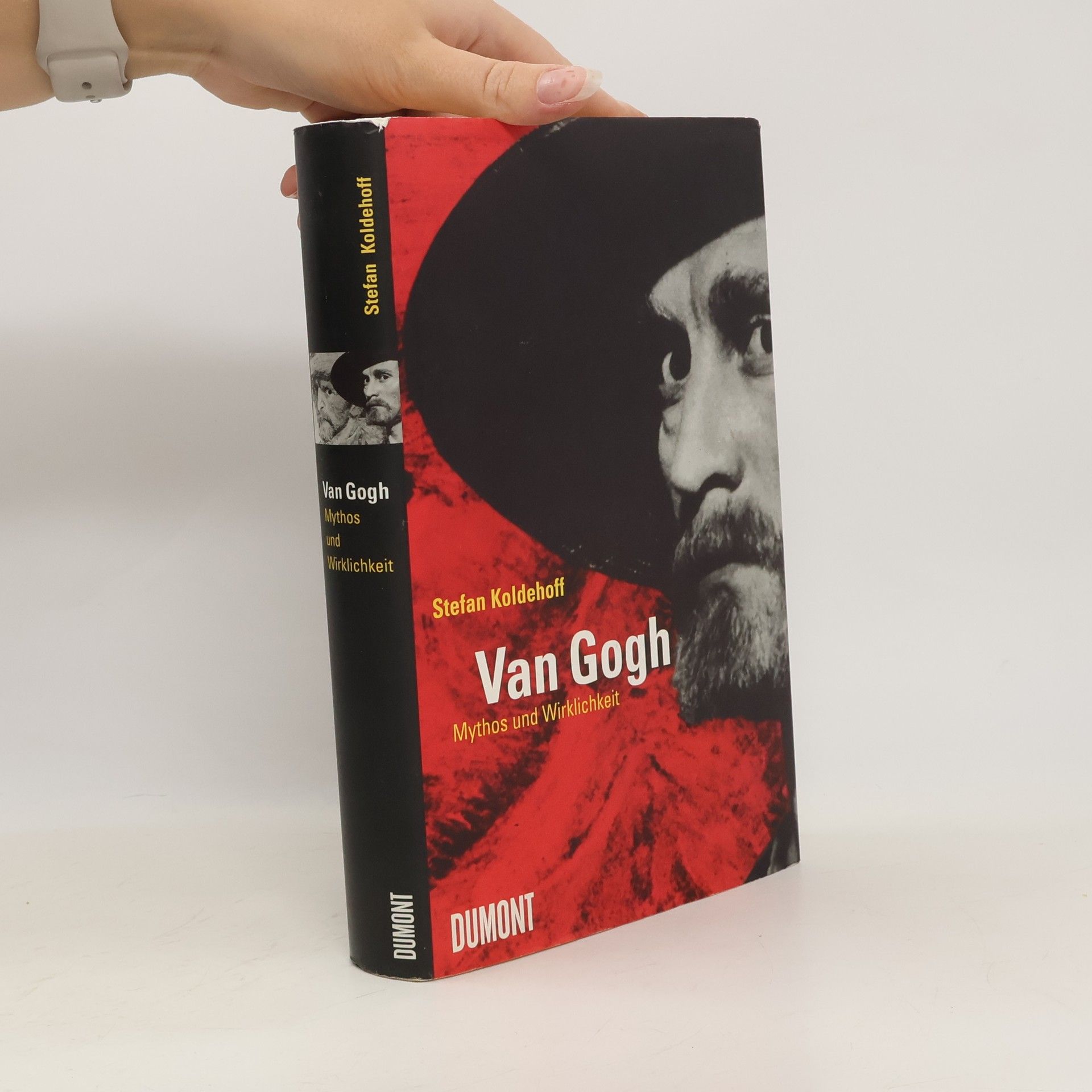

Vincent van Gogh (1853-1890) ist im öffentlichen Bewusstsein vor allem als unverstandener Einzelgänger mit tragischem Ende gegenwärtig. Dabei hat die kunsthistorische Forschung diese und viele andere romantische Legenden in den vergangenen Jahren zweifelsfrei widerlegt. Van Gogh kämpfte erfolgreich um seine künstlerischen Fähigkeiten, suchte intensiv den Austausch mit der Avantgarde seiner Zeit und genoss das Ansehen seiner Malerfreunde.

Van Gogh

- 303 Seiten

- 11 Lesestunden

Stefan Koldehoff (*1967 in Wuppertal) studierte Kunstgeschichte, Germanistik und Politikwissenschaft. Er arbeitete als freier Autor für die ›FAZ‹, die ›taz‹ und den WDR. Von 1998 bis 2001 war er Redakteur und zuletzt stellvertretender Chefredakteur des Kunstmagazins ›art‹ in Hamburg. Heute arbeitet er als Kulturredakteur beim Deutschlandfunk in Köln.