In diesem Buch werden Petrarcas "Triumph der Zeit" und "Triumph der Ewigkeit" als Farbraum entfaltet, indem experimentelle Untersuchungen zum Erkennen und Empfinden von Farben und deren Kombinationen angestellt werden. Farben und Wörter bilden seltsame Liaisons, die von der Vielfarbigkeit gegenstandsloser Vorstellungen bis zu bunten Polygonen reichen, die durch den Text stechen und als Joker offener Formen fungieren. Diese Elemente eröffnen einen Triumph, ein Spiel ums Spiel, während sich die Farben in mehrdimensionalen Farbräumen einer rigiden Geometrie der Begeisterung überlisten. Die optische Gestaltung von Oswald Eggers Gedicht- und Prosabänden stellt einen eigenen poetischen Akt dar. Er beschreibt seine Texte als einen Raum ohne Faden, den man verlieren kann. Eggers Poesie ist ein Abenteuer, das die Welt umherschweifend und erratisch betrachtet. Seine Reflexionen vermessen das Grenzgebiet zwischen konkreter Wissenschaft und dem poetischen Moment, in dem der Blick ein Eigenleben entwickelt. Fragen nach dem Sinn von Farben, wie etwa drei blaue Punkte, werden aufgeworfen, und Geometrie verwandelt sich in Poesie. Dieses Buch ist nicht nur klug, sondern auch überaus schön und wurde in der Schriftenreihe der Kunststiftung NRW veröffentlicht.

Oswald Egger Bücher

„Ein Mathematiker, der nicht irgendwie ein Dichter ist, wird nie ein vollkommener Mathematiker sein.“ (Karl Weierstraß, Mathematiker). Im Umkehrschluß betreibt der Lyriker Oswald Egger Grundlagenforschung zu den Wechselwirkungen von Mathematik und Poesie: Er begreift beide als verwandte Denkarten, schlägt in seinen Miszellen „mit heiterem Ernst“ den Haken vom Kinderspiel (Himmel-und-Hölle, Finger- und Hüpfspiele etc.) zu Musterbildungen in Geometrie und Text. Sprunghaft (diskret) und stetig zugleich verläuft die Geschichte der Ideen, dieses Buch macht den Weg des Denkens nachvollziehbar: vom Wunderhorn des Volkslieds bis hin zur inneren Metrik von topologischen Räumen der Riemannschen Geometrie. Egger scheut dabei nicht vor komplexen mathematischen Fragen zurück, er nimmt sie beim Wort. In der Tradition von Arno Schmidts „reziproken Radien“ oder Edgar Allen Poes „Eureka“ behandelt er abstrakte Zusammenhänge anschaulich, in sprechenden Bildern und: mit Unterhaltungswert. Der Lyriker kommt dabei fast ohne Formeln aus und – ganz ohne Gedichte. „Ich dachte mir den Wald als Anordnung von Punkten im Grundriß. Wann waren zwei Punkte, Baum um Baum, gegenseitig sichtbar, im Raster, und wann nicht?“

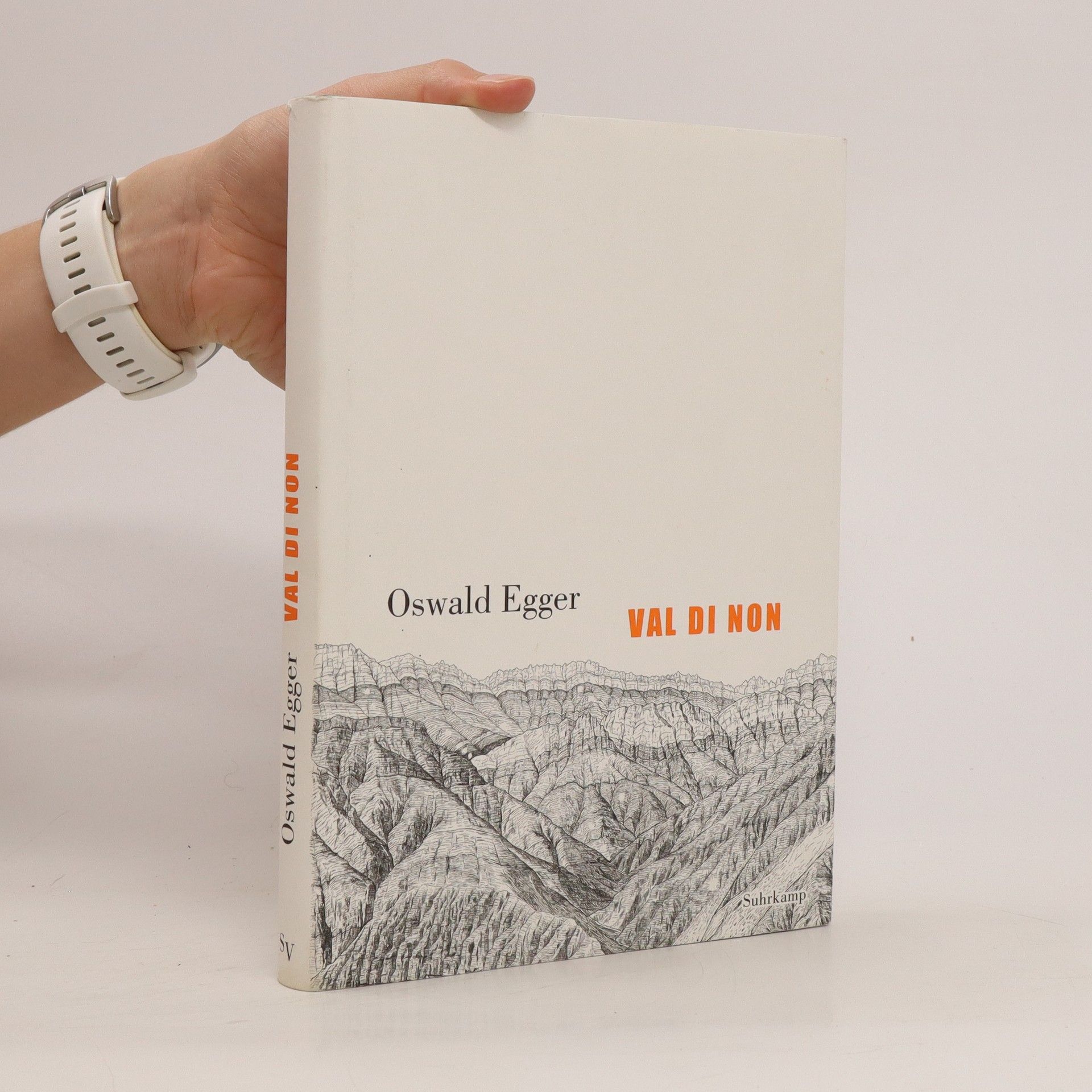

Ist es möglich, einen Berg zu denken, zu dem das Tal fehlt? Wenn man sich Gott und die Welt vorstellen kann, kann man sich z. B. nicht Gott ohne die Welt vorstellen: Was einem vorschwebt, von A bis Z, erscheint oft realer als das, was vor Augen bloß irritiert. Einmal waren Berge Berge, die Täler waren Täler. Nachdem es mehr Dinge zwischen Grund und Grat gibt, als wir träumen können, sind Berge weder Berge noch Abgründe Abgründe: Was einem blüht, mag zugleich auch blühendes Tal sein. In aller Stille rufen Laute einander auf und zu, kaum wahrnehmbar noch, tief von innen und unten. Nachtwach, in Sprache, schwellen die Intervalle an, stets fügt sich eine zweite Stimme zur ersten, dann noch eine, und dann noch und noch: wie ein Echo das Offene durch Wiederholung der Beschränkung auskostet, aber auf immer weniger Wirklichkeit trifft. In Oswald Eggers Val di Non wird man fabelhaft wandern oder einfach nur spazieren gehen. Ein Buch, reich bebildert und illustriert mit zig Einstiegen und auch Verstiegenheiten, mit stillen Verstolperungen hinein in eine unfassbare Fundlandschaft aus Wunderbarem: Wie das wohl sein wird – gelebt zu haben, ohne gewesen zu sein.

Ein Sprachschamane der seltenen Art Ilma Rakusa, Frankfurter Rundschau 29.11.2016 schovat popis

Das Buch vom Drehen und Wenden der Blätter

- 416 Seiten

- 15 Lesestunden

Oswald Egger präsentiert zur Jahresfeier 2022 der Nordrhein-Westfälischen Akademie die Ausstellung „poikilia“, die Vielfalt und Komplexität seines künstlerischen Schaffens zeigt. Der Begriff „Buntheit“ umfasst verschiedene Bereiche wie Musik, Poesie und Politik und verdeutlicht die Verschmelzung von Eindrücken in einer zeitlosen Farbkomposition.

Welten von A - Z

Kleines Vademecum zum poetischen Tun

Entweder ich habe die Fahrt am Mississippi nur geträumt, oder ich träume jetzt

Georg-Büchner-Preis 2024

- 279 Seiten

- 10 Lesestunden

Fließt – alles? Wie ein fortschreitend oskulierendes Wogengewölle in Form von Worten und Formen ohne Worte, Strudelungen, Zerstreuungen und Häufungen selbstüberwälzter Vorwärtswellen von Reverien, die über die Ufer der inneren Landschaft vorüberschwimmen. Als ob Beziehungslinien im »Bewusstseinsstrom«, die einander berühren und liieren, sich schneiden, überlagern und wiederhin verlieren – wie die Linien einer Hand. Ganz unscheinbare Verursachungen, die jeweils zu Wirk- und Fließlinien führen, setzten sich fort im grellen, kruden Wechsel der Wortbewegungsbilder selbst, der Gedankenhäufung, der Winke und Unstetigkeiten abrupt wechselnder Aspekte. In seinem neuen, mit zahlreichen Zeichnungen und Malereien aufwändig gestalteten Buch folgt Oswald Egger der Erinnerung an die selber unerinnerte Erfahrung österreichischer Auswanderer nach Amerika in den Jahren 1880 bis 1919, folgt den geflüsterten und inwendigen Stimmenverbindungen, den Wirbelfäden des Erzählten durch Bergwerke und Wälder bis zum großen Gewässer: Wenn im Fließgefüge von Eindrücken und Empfindungen die Sätze, Wörter und Sachen als eine Menge kleiner Inseln erscheinen, wird der Mississippi zum Mainstream der verschwiegenen Geschichte der Ideen, die zwischen den Welten im Fluss sind.

»Was tue ich eigentlich die ganze Zeit, während ich denke, daß ich spreche?« »Soll (will und kann) ich die Dinge mit den Augen derer sehen, die sie selber nicht mehr sehen oder noch nicht?« – Die elfunddreißig Ichs, welche in Oswald Eggers lyrischem Roman wie augenblicklich umgehende Schelmwesen toben, verflüchtigen sich in etwas, was – seit Augustinus – die ganze Zeit verheißt: Aufmerksamkeit, Erwartung und Erinnerung in einem. Die Jetzt-Sätze der Erzählung springen feixend ineinander: Gnome, Habergeißen und anderes Wolkengetier erringen fabelhaftes Eigenleben und hüpfen von der Maskenbühne tolldreist ins Parterre der Ungereimtheit. Sie führen dort ungeheure, verblichene, oft schroffe Szenerien einer bald abenteuerlichen, bald wilden Jagd nach Vergeblichem auf, wobei gilt: Zeit ist Welt. Oswald Egger erbrachte in Diskrete Stetigkeit den »Nachweis, daß man über poetische Prinzipien und Muster verstörender, frischer, befreiter denken kann als so, daß es eben wieder zu den üblichen Gedichten führt« (Jörg Drews). Jetzt bringt Die ganze Zeit das Denken und die Genres in Bewegung: 800 wortdichte, einnehmende, mit sprachlichem Aplomb vom Autor typografisch gestaltete Seiten. Welche Welt!