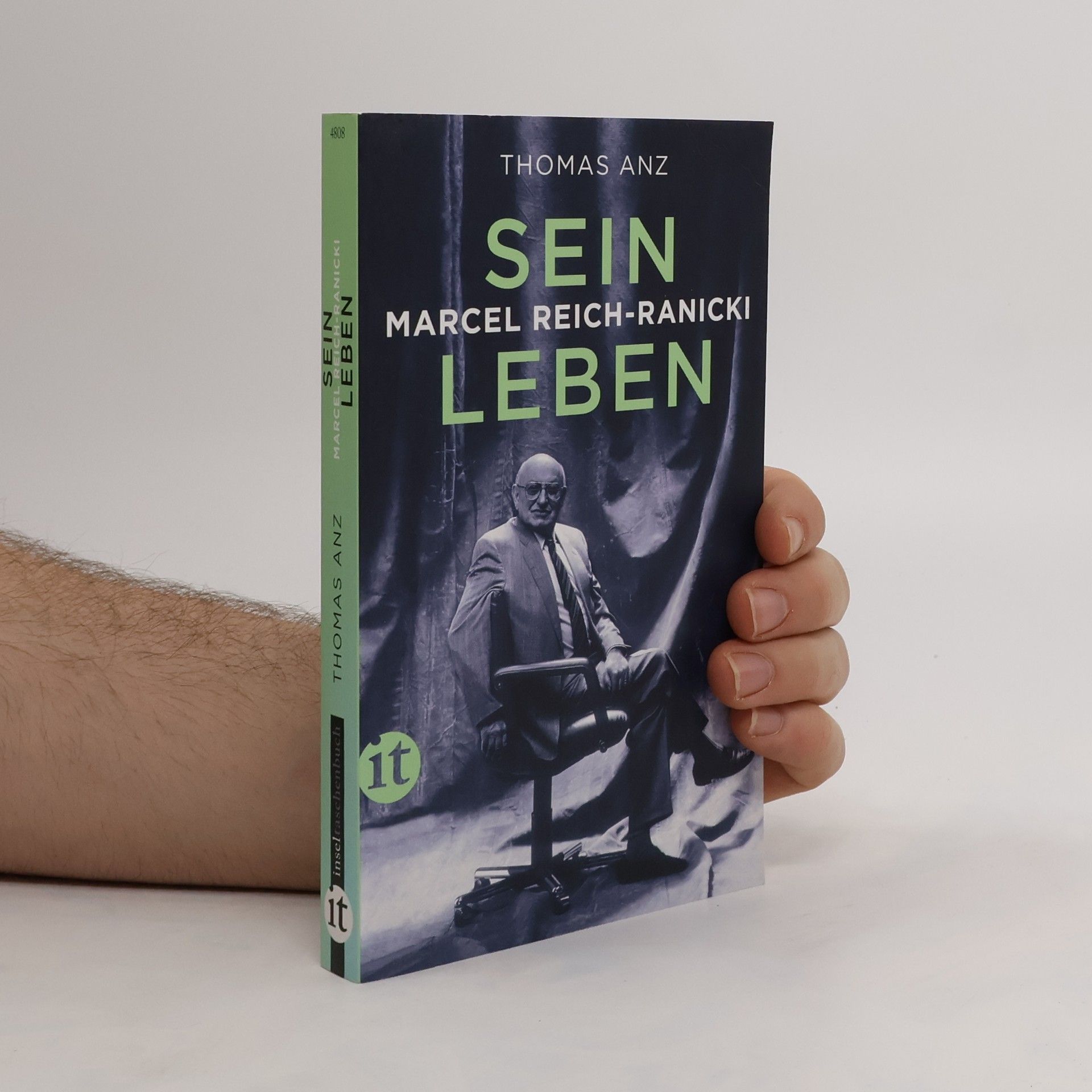

Marcel Reich-Ranicki

Sein Leben

Über ein halbes Jahrhundert prägte Marcel Reich-Ranicki als erfolgreichster, wirkungsvollster und umstrittenster Kritiker die deutsche Literaturlandschaft. Geboren 1920 in Polen, verbrachte er den Großteil seiner Kindheit und Jugend in Berlin, bis er 1938 von den Nationalsozialisten nach Warschau deportiert wurde. Im Ghetto lernte er seine spätere Frau Teofila kennen, gemeinsam gelingt es ihnen, 1943 zu fliehen und sich zu verstecken. Nach Kriegsende war er für den polnischen Geheimdienst und das polnische Konsulat in London tätig, wurde aber 1950 entlassen und aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen. 1958 kehrte er nach Deutschland zurück, zunächst nach Hamburg, dann nach Frankfurt am Main, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 2013 lebte. In diesem Leben gibt es, das zeigt die Biografie von Thomas Anz, einen „doppelten Boden“, hinter dem viel zu entdecken ist: über den Zusammenhang seiner starken Mutterbindung mit seiner obsessiven Liebe zur deutschen Literatur, über das Scheitern seiner Karriere im polnischen Geheimdienst, über die verborgenen Motive beim Schreiben seiner Autobiografie oder über die Kriterien seiner Kritik. Thomas Anz, Nachlassverwalter Marcel Reich-Ranickis, stellt die bewegte und bewegende Lebensgeschichte des berühmten Literaturkritikers dar, bezieht die letzten Lebensjahre mit ein, berücksichtigt jüngere Forschungen und greift auf bisher unbekannte Dokumente aus dem Nachlass zurück.