Das Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft ist ein literaturwissenschaftliches Periodikum, das vorwiegend Beiträge zur deutschsprachigen Literatur von der Aufklärung bis zur Gegenwart veröffentlicht. Diese Zeitspanne entspricht den Sammelgebieten des Deutschen Literaturarchivs Marbach, das von der Deutschen Schillergesellschaft getragen wird. Arbeiten zu Schiller sind besonders willkommen, bilden aber nur einen Teil des Spektrums. Weitere Gebiete, denen ein verstärktes Interesse gilt, sind die Geschichte der Germanistik (der sich auch eine Marbacher Arbeitsstelle widmet) und das Verhältnis von Text und Bild. Darüber hinaus ist es ein Ziel des Schiller-Jahrbuchs, wichtige unveröffentlichte "Texte und Dokumente" zu publizieren. Außerdem werden regelmäßig Diskussionen über aktuelle Probleme der Literaturwissenschaft und des literarischen Lebens geführt sowie - vom Jahrgang 2000 an - eine jährliche internationale Bibliographie zu Schiller geboten.

Wilfried Barner Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Das Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft ist ein literaturwissenschaftliches Periodikum, das vorwiegend Beiträge zur deutschsprachigen Literatur von der Aufklärung bis zur Gegenwart veröffentlicht. Diese Zeitspanne entspricht den Sammelgebieten des Deutschen Literaturarchivs Marbach, das von der Deutschen Schillergesellschaft getragen wird. Arbeiten zu Schiller sind besonders willkommen, bilden aber naturgemäß nur einen Teil des Spektrums. Weitere Gebiete, denen ein verstärktes Interesse gilt, sind die Geschichte der Germanistik (der sich auch eine Marbacher Arbeitsstelle widmet) und die deutschsprachige Literatur seit 1945. Darüber hinaus ist es ein Ziel des Schiller-Jahrbuchs, wichtige unveröffentlichte „Texte und Dokumente“ zu publizieren. Außerdem werden regelmäßig Diskussionen über aktuelle Probleme der Literaturwissenschaft und des literarischen Lebens geführt sowie eine jährliche internationale Bibliographie zu Schiller geboten.

Texte zur modernen Mythentheorie

Lektüre zu soziologischen Theorien – 1., Aufl.

- 315 Seiten

- 12 Lesestunden

18 Texte von Horkheimer/Adornos 'Dialektik der Aufklärung' (1944) bis zu Christopher Floods 'Political Myth' (1996) präsentieren die Vielfalt mythentheoretischer Ansätze aus verschiedensten Disziplinen und Schulen. Informationen zum Autor, zum geistesgeschichtlichen Umfeld und zur weiterführenden Literatur machen dem Leser die Texte zugänglich.

Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft, Bd.44, 2000

- 516 Seiten

- 19 Lesestunden

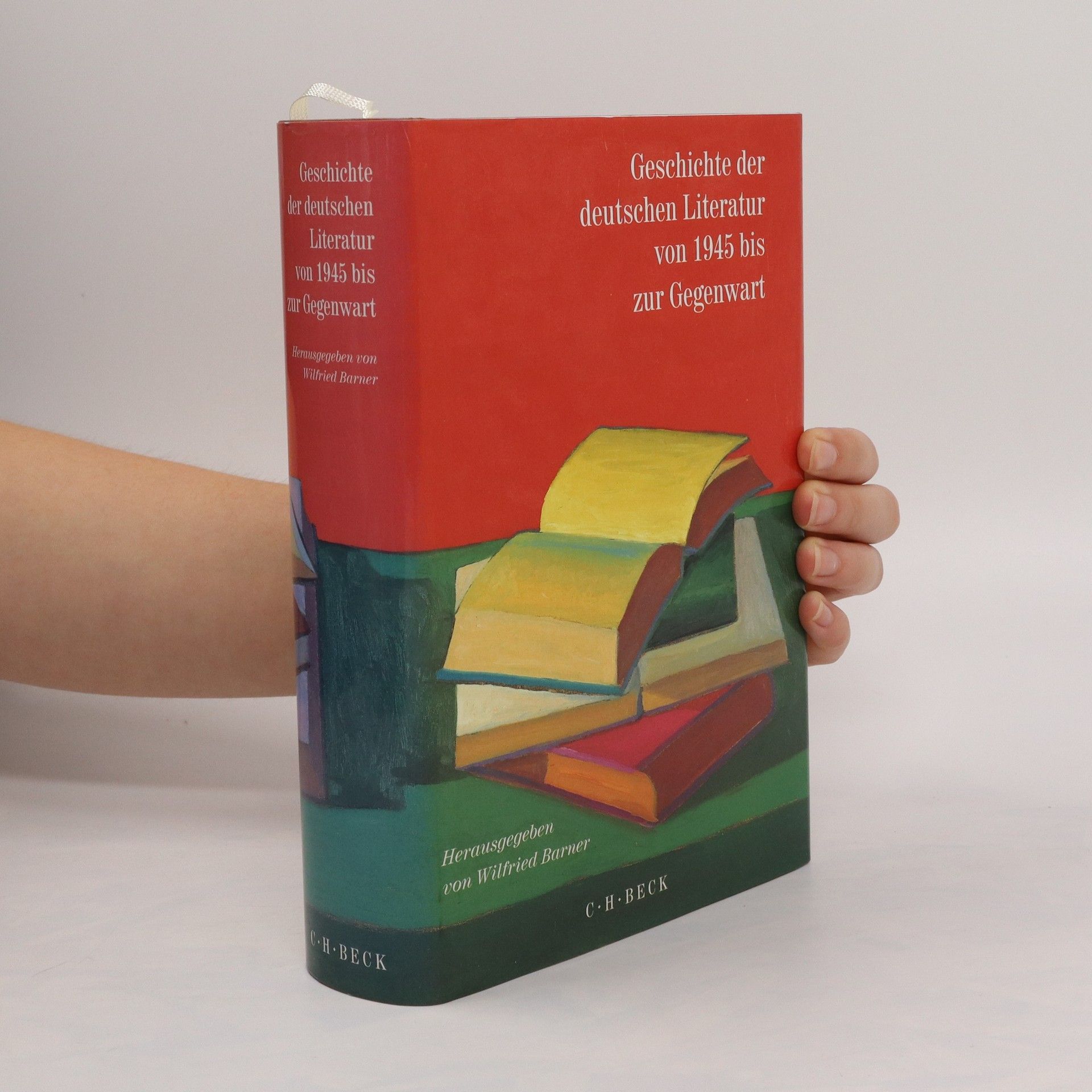

Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart

- 1116 Seiten

- 40 Lesestunden

Diese renommierte und von der Kritik einhellig gelobte deutsche Literaturgeschichte reichte ursprünglich von 1945 bis zur deutschen Einheit 1989/1990. Für die Neuauflage wurde sie von den Autoren um zusätzliche Kapitel erweitert, die den Zeitraum bis etwa 2002 abdecken. Das Buch ist nicht nur die umfassendste Geschichte der deutschen Literatur dieses Zeitraums, sondern auch die aktuellste. Die großen Abschnitte des Bandes sind grundsätzlich gleich aufgebaut. Es beginnt jeweils mit einer Darstellung des literarischen Lebens, der Gruppierungen, Programme, Tendenzen, Skandale usf. Das zweite Kapitel gilt immer der Erzählprosa, das dritte der Lyrik, dann folgt ein Kapitel über das Hörspiel. Den Abschluß bildet jeweils die dramatische Literatur. Auf diese Weise fällt es dem Leser leicht, Querverbindungen zwischen den einzelnen Kapiteln zu ziehen. Andererseits ist von jedem Einzelkapitel aus der „Einstieg“ möglich.

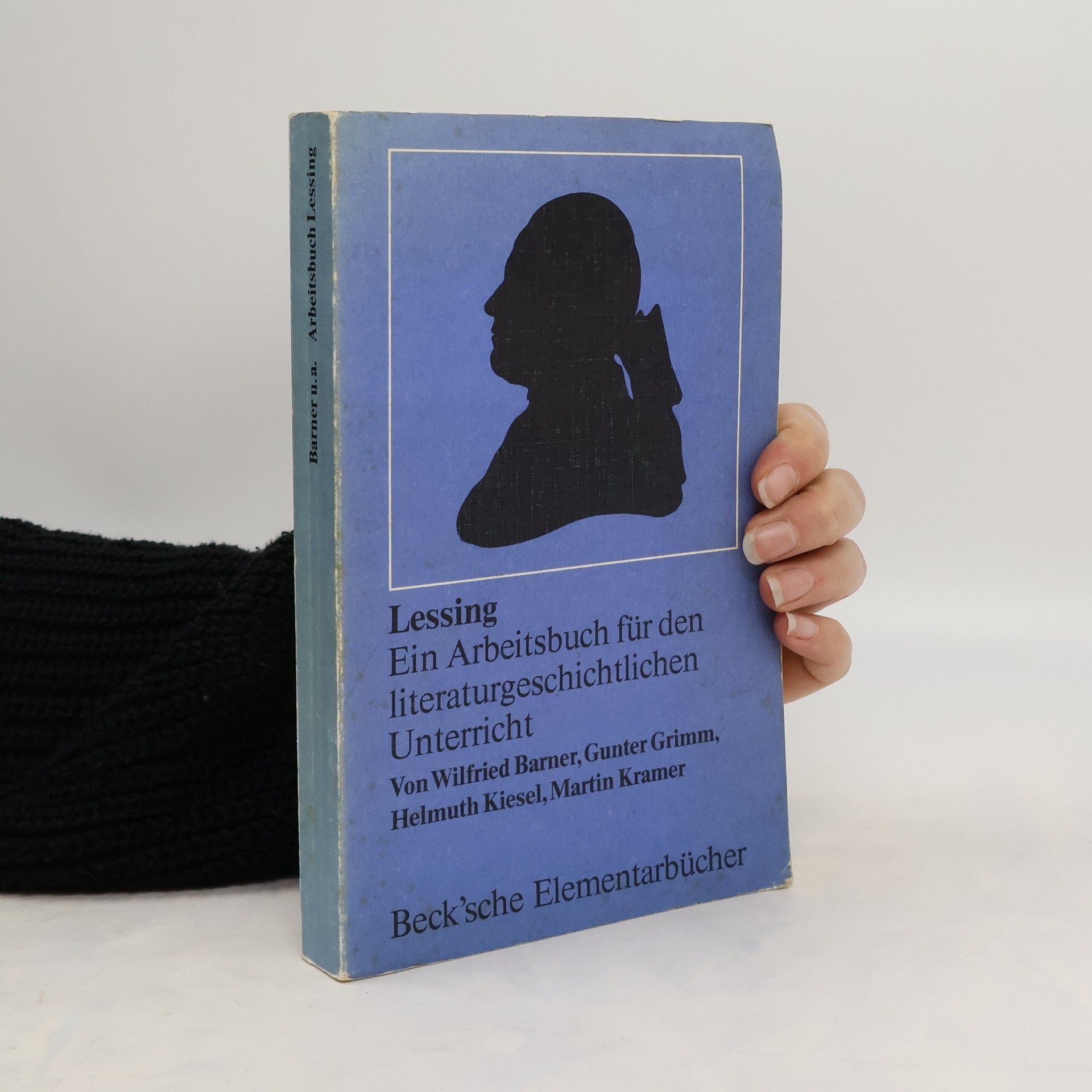

Lessing

- 414 Seiten

- 15 Lesestunden