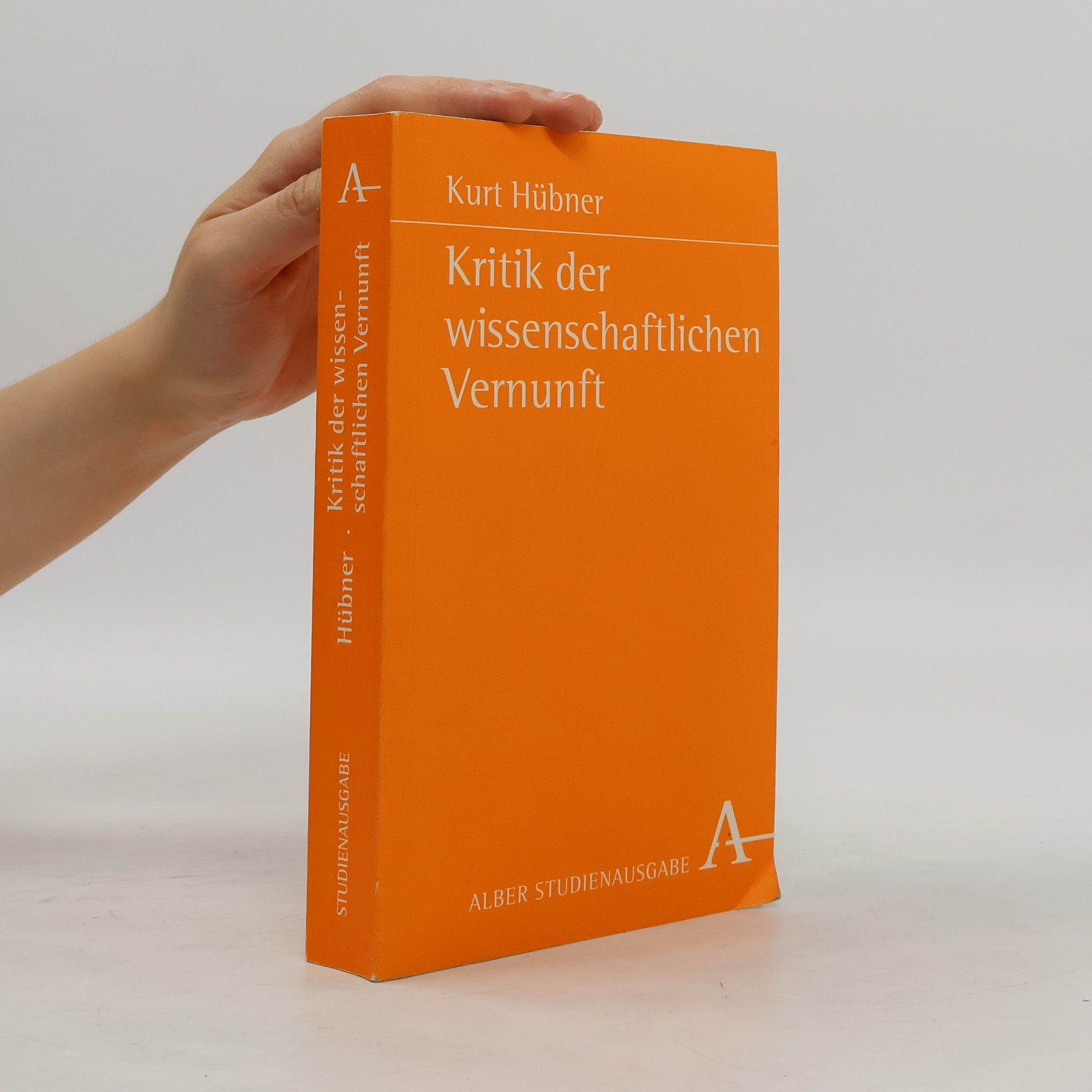

Kritik der wissenschaftlichen Vernunft

- 442 Seiten

- 16 Lesestunden

Hat allein die Wissenschaft Zugang zur Wahrheit? Was ist wissenschaftliche Wahrheit? Auf der Suche nach einer Antwort legt Kurt Hübner - teils rein systematisch, teils durch Analyse einschlägiger Beispiele aus der Wissenschaftsgeschichte - die historischen Zusammenhänge frei, in denen der Inhalt wissenschaftlicher Theorien, ja die Wissenschaft als Ganzes steht. „Hübners wissenschaftliches Programm stellt eines der überzeugendsten Konzepte dar.“ Frankfurter Allgemeine Zeitung „Es ist unbestreitbar, daß die Diskussion um das Verhältnis von Glauben und Wissen durch Hübners Werk außergewöhnlich scharfsinnig belebt, ja auf ein neues, festeres Fundament gestellt worden ist.“ Philosophisches Jahrbuch