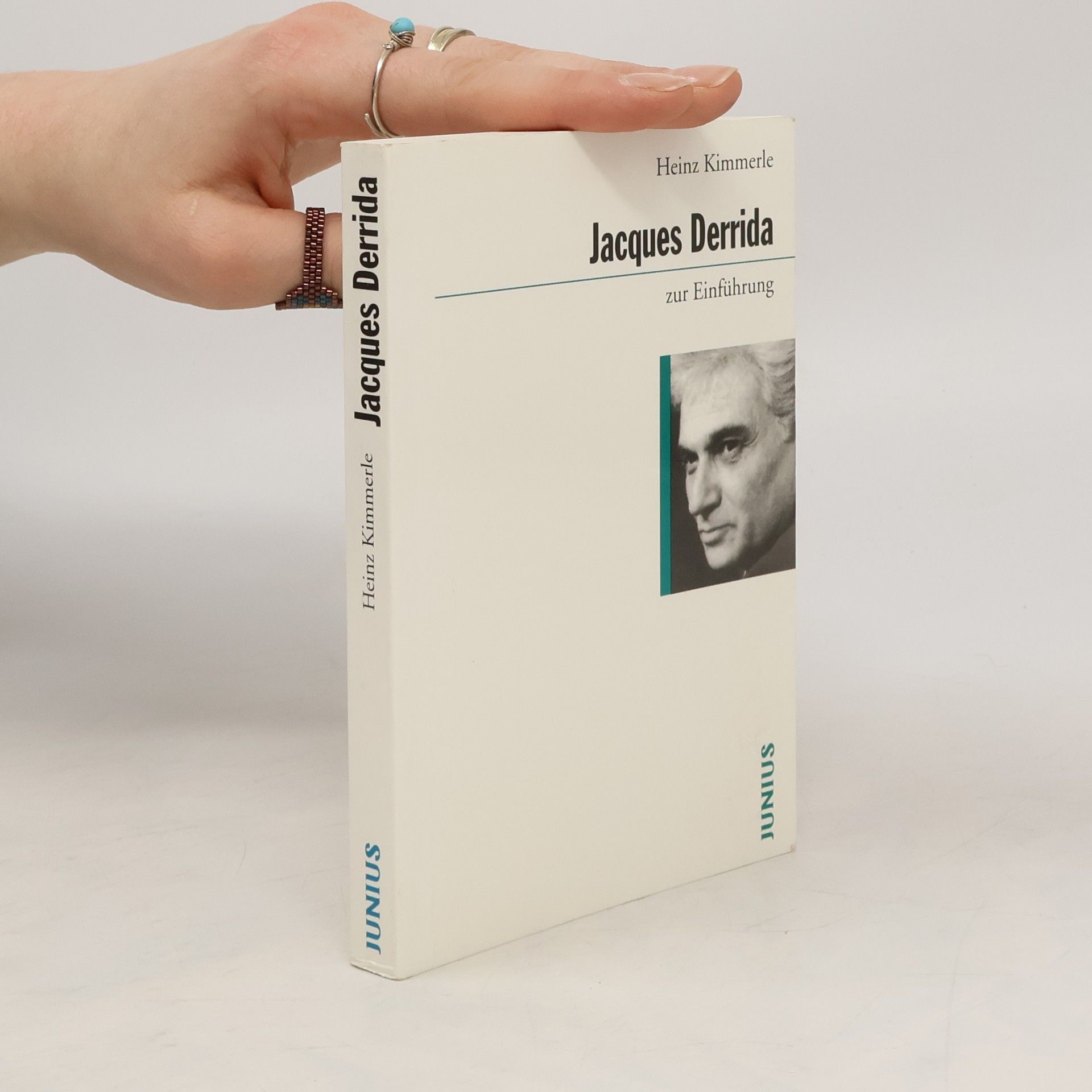

Der französische Philosoph Jacques Derrida (geb. 1930) entwickelt eine Philosophie der Differenz, die den Logozentrismus überwinden möchte. Heinz Kimmerle beschreibt in dieser Einführung die Dekonstruktion und ihre Strategien, die sich wandeln, während sie ihren philosophischen Kern bewahrt und den Bruch mit der Tradition vollzieht.

Heinz Kimmerle Bücher

Zeichen des Todes in der psychoanalytischen Erfahrung

- 287 Seiten

- 11 Lesestunden

Erfahrungen von Sterben und Tod sind in nahezu alle menschlichen Lebenszusammenhänge eingewoben. Auch die psychoanalytische Erfahrung ist davon betroffen. Der vorliegende Band will zeigen, welch grundlegende, bislang nicht hinreichend gewürdigte Bedeutung dem Todesthema und den ihm zugehörigen Erfahrungen von Endlichkeit, Zeitlichkeit, Sterblichkeit und Vergänglichkeit für die Psychoanalyse therapeutisch und theoretisch zukommen. (zit. vom Umschlag).

Anatomie des Schicksals

- 124 Seiten

- 5 Lesestunden

Freuds Traumdeutung

- 125 Seiten

- 5 Lesestunden

Die Aporie der Wahrheit

- 218 Seiten

- 8 Lesestunden

Unendliche Deutungen

Goethes "Wahlverwandtschaften" – eine philosophische Lektüre

- 83 Seiten

- 3 Lesestunden

Diese Studie analysiert Goethes „Wahlverwandtschaften“ aus einer philosophiegeschichtlichen Perspektive. Die Aufklärung hatte dem mündigen Menschen ein erfülltes Leben in einer vernunfterhellten Wirklichkeit in Aussicht gestellt. Dieses Versprechen erweist sich als Illusion. Die Deutungen in Goethes Roman untergraben einander. In ihnen zerbricht das Zutrauen in die Begreifbarkeit der Welt und des Menschen. Alle Deutungen sind Irreführungen, das gilt schon für den Titel, eine in sich widersprüchliche Gleichnisrede, und auch der Erzähler ist keine unanfechtbare Instanz. Vorgeführt wird die Ohnmacht des deutenden Bewusstseins, das sich selbst das Schicksal bereitet, das es abzuwehren bemüht ist. Der antike Konflikt zwischen Philosophie und Tragödie, der monotheistisch überdeckt war, bricht wieder auf, und die philosophischen Antworten auf die alte (sokratische) Frage, wie man leben soll, erweisen sich als ungenügend, weil sie nur anthropomorphe Projektionen in die Natur eintragen.