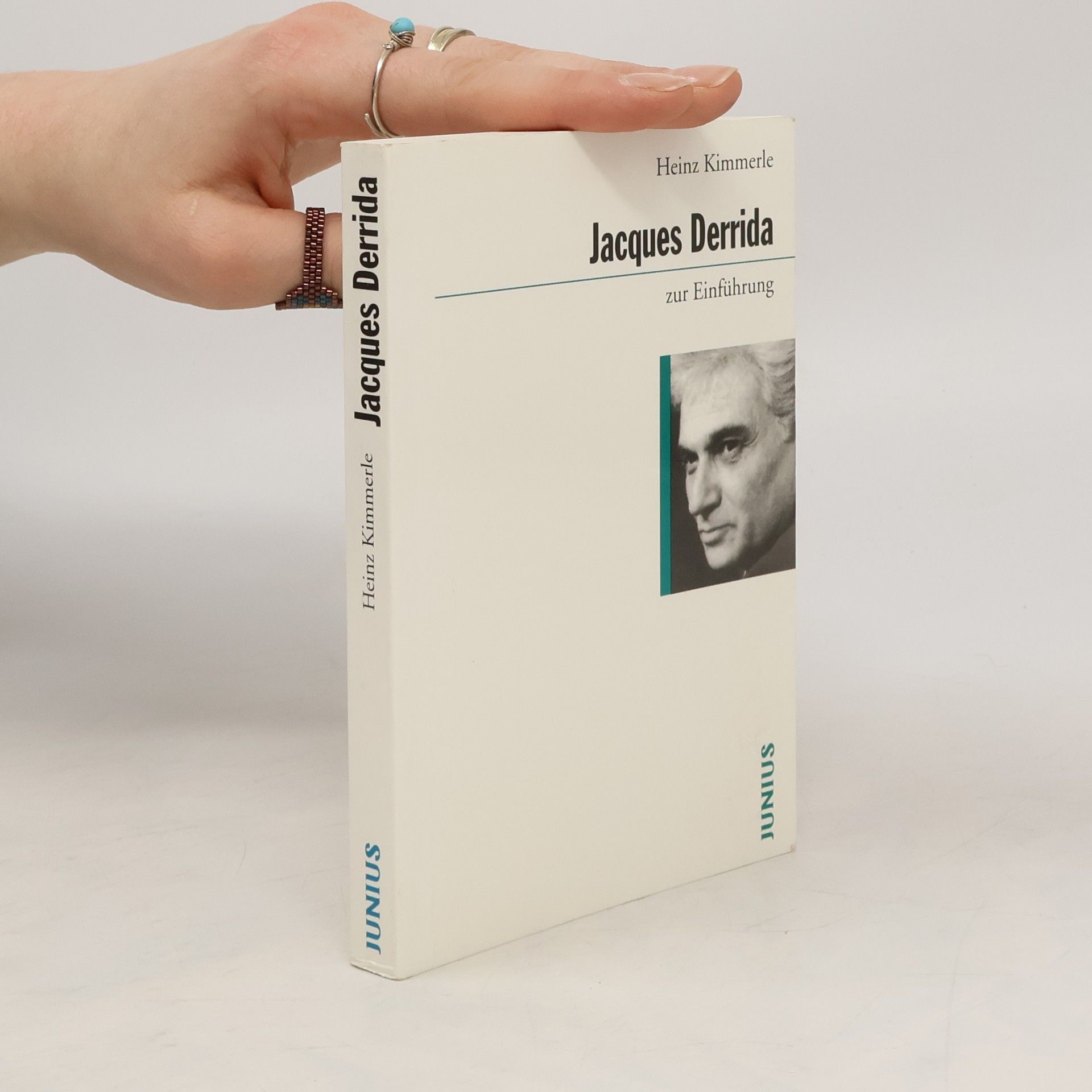

Heinz Kimmerle Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Erfahrungen von Sterben und Tod sind in nahezu alle menschlichen Lebenszusammenhänge eingewoben. Auch die psychoanalytische Erfahrung ist davon betroffen. Der vorliegende Band will zeigen, welch grundlegende, bislang nicht hinreichend gewürdigte Bedeutung dem Todesthema und den ihm zugehörigen Erfahrungen von Endlichkeit, Zeitlichkeit, Sterblichkeit und Vergänglichkeit für die Psychoanalyse therapeutisch und theoretisch zukommen. (zit. vom Umschlag).

Der französische Philosoph Jacques Derrida (geb. 1930) entwickelt eine Philosophie der Differenz, die den Logozentrismus überwinden möchte. Heinz Kimmerle beschreibt in dieser Einführung die Dekonstruktion und ihre Strategien, die sich wandeln, während sie ihren philosophischen Kern bewahrt und den Bruch mit der Tradition vollzieht.