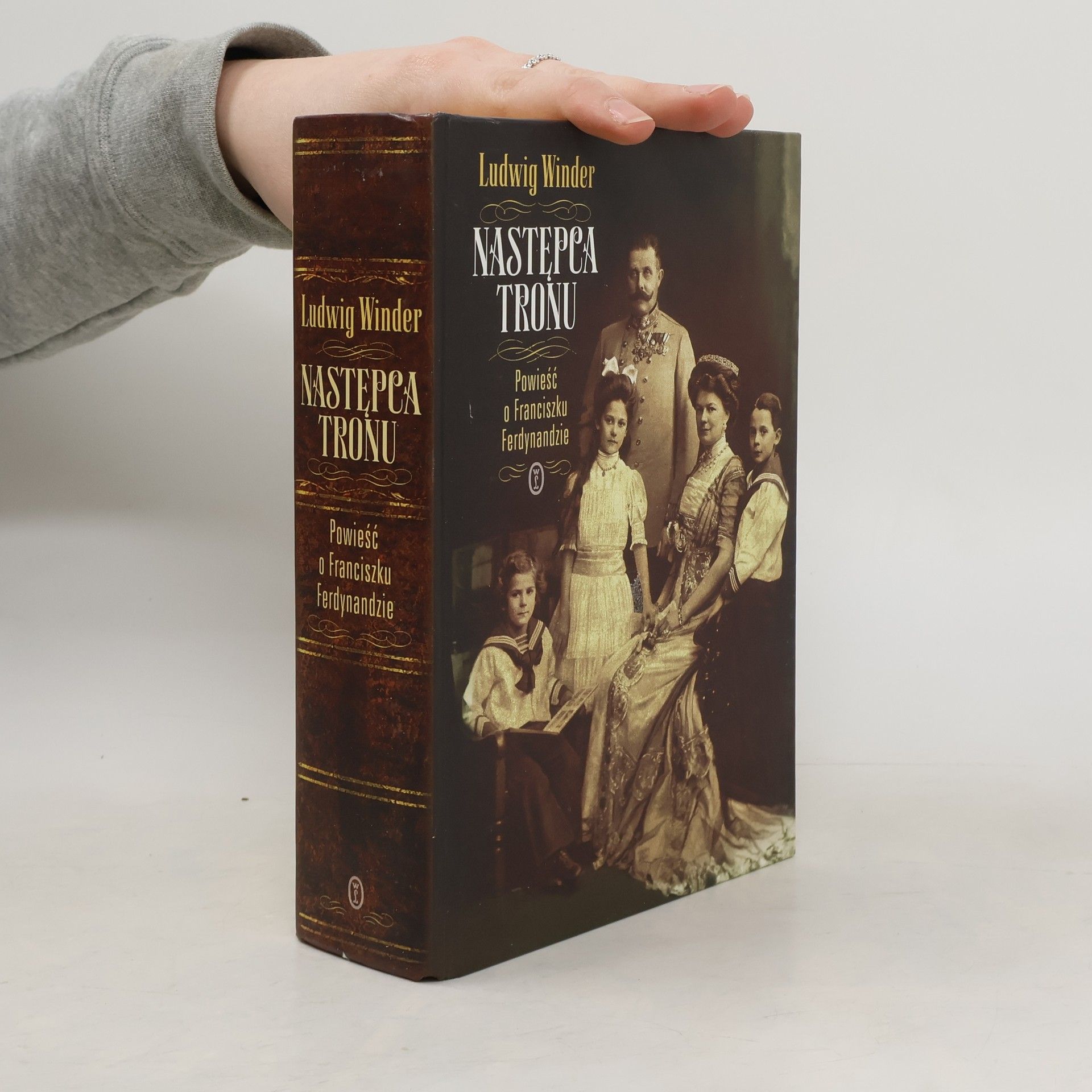

Pasjonująca historia konfliktu między cesarzem Franciszkiem Józefem a jego bratankiem Franciszkiem Ferdynandem, który został następcą tronu tylko dzięki zbiegowi szczęśliwych dla siebie przypadków. Zniedołężniały władca i schlebiające mu dworskie koterie nie potrafią zrozumieć narastających w kraju i w Europie konfliktów. Nie podejmują też żadnych działań, aby zapobiec katastrofie. Następca tronu to jednak przede wszystkim książka o ludzkich namiętnościach: chorobliwej ambicji, żądzy władzy, miłości, nienawiści i zwykłej podłości, nie pozbawiona akcentów dramatycznych, a niekiedy wręcz sensacyjnych. Przejrzysta kompozycja, wartka fabuła, plastycznie zarysowane postacie, piękny styl - oto literackie walory dzieła. Wydany w 1937 roku „Następca tronu” wzbudził ogromne kontrowersje, bo Winder wyraźnie przeciwstawiał się wzbierającej w owym czasie fali nostalgii za starą monarchią i kształtowaniu się habsburskiego mitu. W grudniu 1937 roku austriacka prasa doniosła: Urząd kanclerza, na podstawie ustawy o ochronie tradycji, zabronił rozpowszechniania w Republice książki Ludwiga Windera „Następca tronu" opublikowanej przez Wydawnictwo Humanitas w Zurychu. Naruszenie zakazu będzie karane grzywną do 5000 szylingów lub trzema miesiącami aresztu. [opis wydawcy]

Ludwig Winder Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

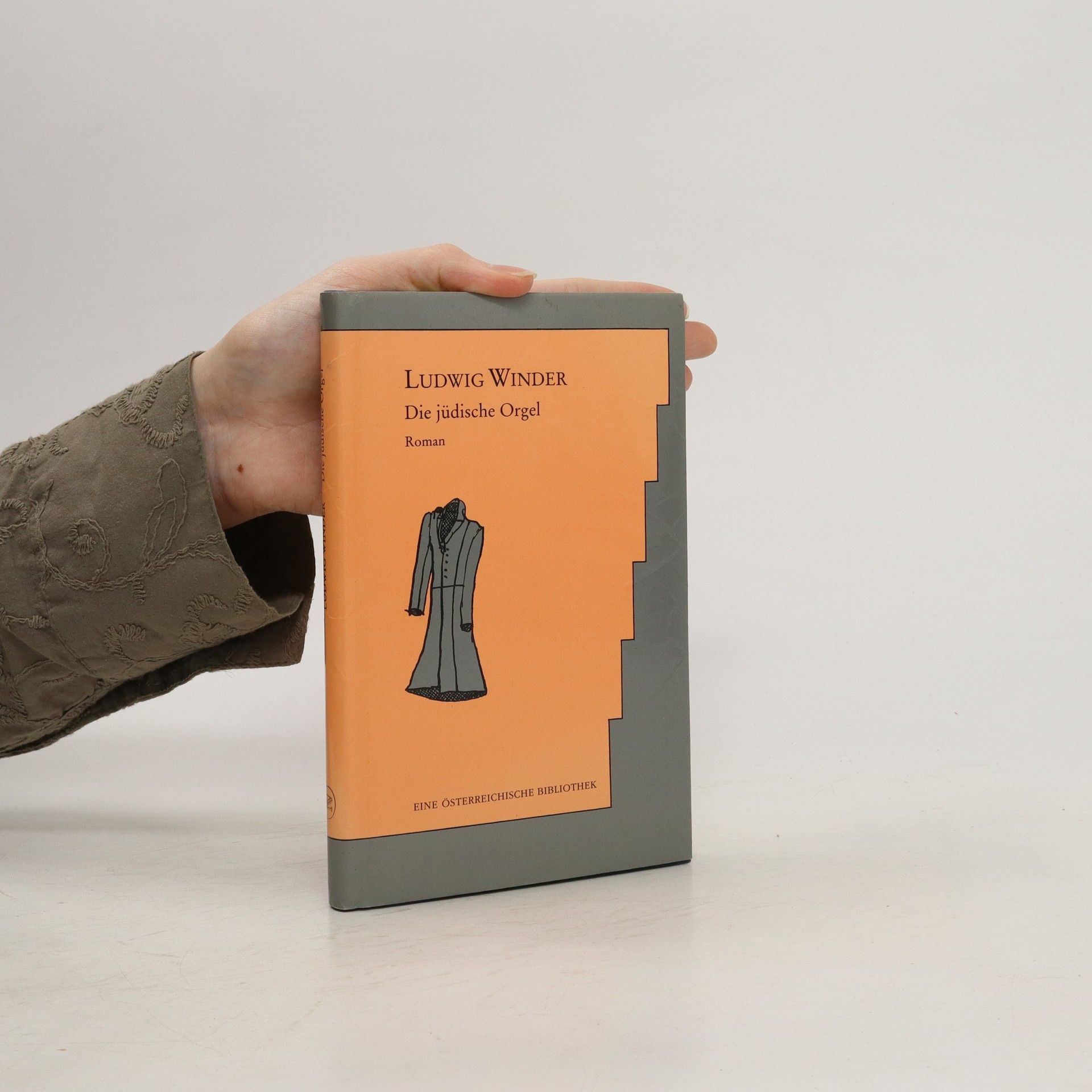

Mit Ludwig Winder (1889–1946) ist ein bedeutender europäischer Erzähler wiederentdeckt worden. In Prag war er zu Lebzeiten eine zentrale Figur des kulturellen Lebens und trat nach Franz Kafkas Tod in den legendären Vierer-Zirkel ein, den Max Brod als „engeren Prager Kreis“ bezeichnete. Viele seiner Werke, darunter Romane wie „Die jüdische Orgel“ und „Die Geschichte meines Vaters“, befassen sich mit seiner Herkunft aus einer mährischen jüdischen Familie. Im Exil in England schrieb Winder sein vielleicht bestes Buch, das am 15. März 1939 beginnt, dem Tag des Einmarsches der deutschen Wehrmacht in Prag. Als mutiger demokratischer Journalist und Jude war er in großer Gefahr und konnte sich nur knapp nach England retten. Von dort aus erlebte er den Terror der deutschen Besatzer, das Verschwinden seiner Tochter und die Massaker von Lidice und Lezáky an tschechischen Zivilisten. Diese Ereignisse motivierten ihn, sich leidenschaftlich für den Widerstand seiner Landsleute einzusetzen. Seine literarische Antwort auf Lidice ist die Geschichte des pflichtbewussten Beamten Josef Rada, die ein stilistisches und psychologisches Meisterwerk darstellt. Rada wird mit der Realität konfrontiert, vor der er fliehen möchte, und steht vor der Entscheidung, für die Freiheit seines Volkes ein großes Wagnis einzugehen. Die Geschichte entfaltet sich um die Themen Anpassung und Widerstand, Feigheit und Mut.

Sonntag, 28. Juni 1914, 10.45, Sarajevo, Ecke Franz-Joseph-Straße/Appelkai: Mit zwei Pistolenschüssen tötet der 19-jährige Gavrilo Princip den Thronfolger Franz Ferdinand und dessen Frau Sophie. Einen Monat später erklärt Österreich dem Königreich Serbien jenen Krieg, der den Ersten Weltkrieg auslöst. Franz Ferdinand d’Este, Neffe des Kaisers Franz Joseph, war ein Tyrann, scheu und voller Menschenverachtung, der den Tod des Monarchen Franz Joseph herbeisehnte und widersprüchliche Staatspläne entwarf. In diesem biographischen Roman, der nach Erscheinen 1937 sofort verboten wurde, verdammt Ludwig Winder seinen armseligen Helden jedoch nicht, sondern zeigt, wie erstarrt das habsburgische Hofzeremoniell war – eine Wiederentdeckung hundert Jahre nach dem Attentat von Sarajevo.