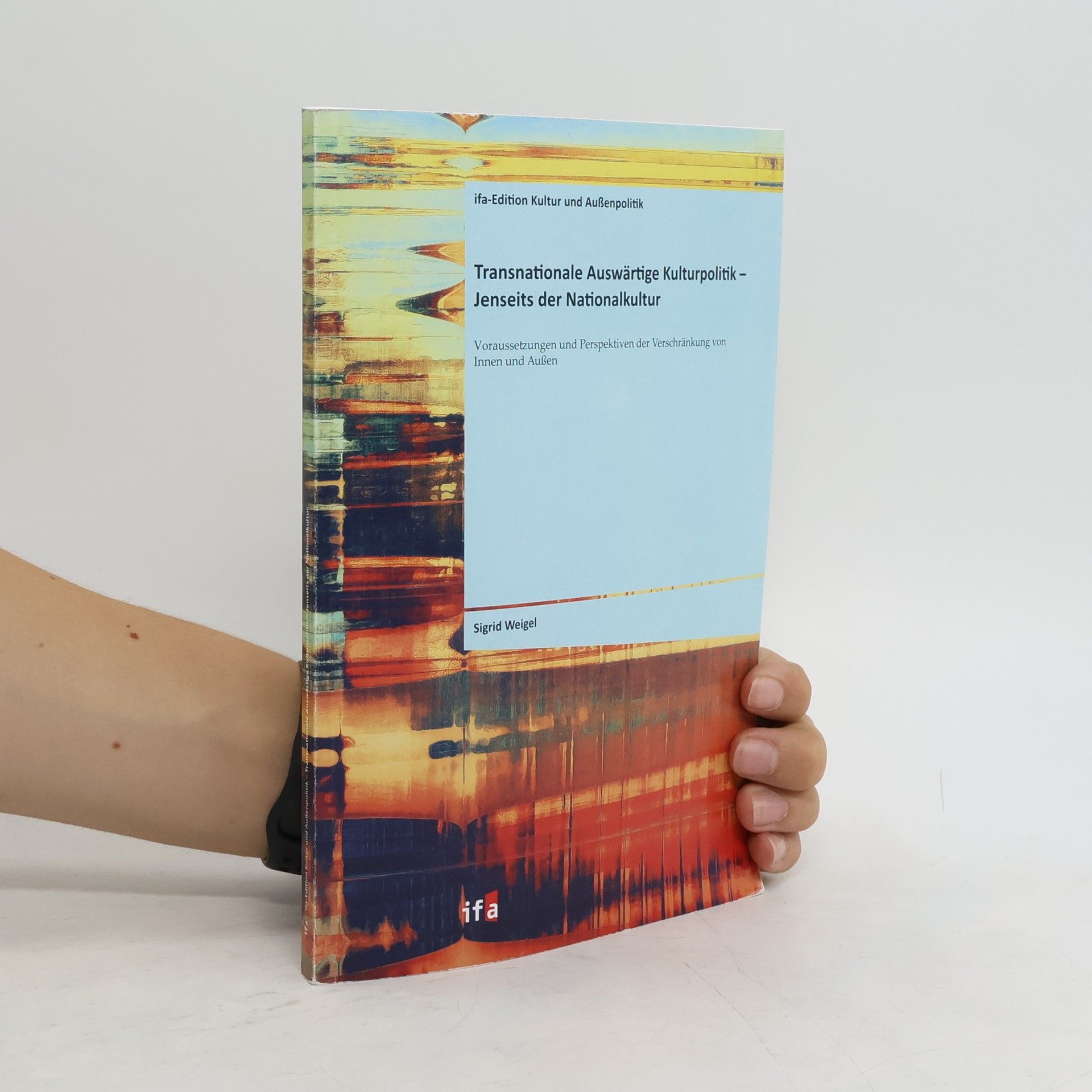

Transnationale auswärtige Kulturpolitik - jenseits der Nationalkultur

Voraussetzungen und Perspektiven der Verschränkung von Innen und Außen

Die Frage nach einer zukunftsfähigen Gestaltung der Auswärtigen Kulturpolitik (AKP) wird gerade in Zeiten der Globalisierung und wieder aufkeimender Nationalismen immer dringlicher. Um eine Neugestaltung vornehmen zu können, ist es künftig notwendiger denn je, Ansätze zu entwickeln, die ganzheitlich europäisch orientiert sind und sich von der bisherigen nationalstaatlich orientierten Herangehensweise entfernen. Die vorliegende Studie befasst sich eingehend mit der Frage nach Entwicklungsmöglichkeiten des Handlungsfelds und plädiert für eine transnationale Stärkung der Auswärtigen Kulturpolitik. Dabei werden konkrete Ansätze zur Neuausrichtung einer nachhaltigen AKP und kulturpolitische Voraussetzungen zur Erstellung innovativer Kulturkonzepte entwickelt und auf ihre Zukunftstauglichkeit eingehend überprüft. Außerdem wird eine detaillierte Analyse der bisherigen Entwicklung und Ausrichtung der AKP vorgenommen und die Schwierigkeit des Dauerspagats beleuchtet, in dem sich die Auswärtige Kulturpolitik durchgängig befindet - sei es in Form organisatorischer Balanceakte zwischen Bund und Ländern oder inhaltlicher Zwiespalte wie innerer und auswärtiger Kulturpolitik. (ifa)