Women as seen through the eyes of men! Set in a Paris restaurant, a reunion of old school friends provides a vehicle for the telling of after-dinner anecdotes on the theme of male-female relationships. A chance meeting, a moment of love, a tender memory, a bitter one.

Albert Memmi Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Albert Memmi wurde am Scheideweg dreier Kulturen geboren, und sein Werk konzentriert sich auf die Schwierigkeit, ein Gleichgewicht zwischen Ost und West zu finden. Sein bekanntester Essay untersucht die wechselseitige Beziehung zwischen dem Kolonisator und dem Kolonisierten und analysiert Machtdynamiken sowie die psychologischen Auswirkungen des Kolonialismus. Memmi befasst sich mit der Komplexität von Identität und Entfremdung in einer postkolonialen Welt. Seine späteren Schriften bauen auf diesen Themen auf und untersuchen die Herausforderungen der Dekolonisierung und die Verantwortung für den Nationenaufbau.

Laut Memmi besteht Rassismus in der „verallgemeinerten und verabsolutierten Wertung tatsächlicher oder fiktiver Unterschiede zum Nutzen des Anklägers und zum Schaden seines Opfers, mit der seine Privilegien oder seine Aggressionen gerechtfertigt werden sollen“. Diese Rassismus-Definition von Albert Memmi gilt seit ihrer Aufnahme in die Encyclopaedia Universalis als gültig in Forschung und Lehre. Darüber hinaus wurde sie von ihm selbst in zahlreichen Publikationen erweitert und präzisiert. In dem vorliegenden Buch, das als Taschenbuch in Frankreich in mehreren Auflagen große Beachtung fand, beschäftigt sich Memmi ausschließlich mit dem Phänomen Rassismus: dem biologisch, oder besser, biologistisch argumentierenden, dem Antisemitismus, dem auf Rassismus gründenden Kolonialismus und einem auch hierzulande zunehmend anzutreffenden diffusen Fremdenhass. Anhand neuer Argumente und mit vielen Beispielen und Einzelstudien aus Geschichte und Gegenwart, analysiert er das ganze Spektrum des rassistischen Denkens.

Portrait of a Jew

- 324 Seiten

- 12 Lesestunden

In this memoir from the early 1960s, Albert Memmi explores Jewish identity and anti-Semitic stereotypes, presenting himself as a secular Jew. Compared to Rousseau’s Confessions for its deep self-examination, the work emerges shortly after the Nazi occupation and the establishment of Israel, offering a psychological and sociological snapshot of the time. Memmi questions prevalent myths about Jews while articulating his own reality. The memoir is complemented by its sequel, which together form a cohesive narrative of a passionate quest for understanding. The first part provides a diagnosis, while the second offers a remedy, both infused with sincerity. As a personal document, Memmi’s introspective study is thought-provoking and unsettling, inviting readers into the conflicted mind of a Jewish writer navigating dual identities. His struggles and insights serve as significant testimony. Critics have noted the existential themes of identity and self-affirmation that permeate the work, highlighting its psychological depth over traditional religious perspectives. The autobiography is described as a poignant and challenging read, provoking strong emotional responses and leaving lingering questions in its wake.

Der Kolonisator und der Kolonisierte. Zwei Porträts

Neuedition mit einem Nachwort von Adam Shatz über Albert Memmi und einem Vorwort von Jean-Paul Sartre

Portrait du colonisé. Portrait du colonisateur

- 161 Seiten

- 6 Lesestunden

" J'ai entrepris cet inventaire de la condition du colonisé d'abord pour me comprendre moi-même et identifier ma place au milieu des autres hommes Ce que j'avais décrit était le lot d'une multitude d'hommes à travers le monde. Je découvrais du même coup, en somme, que tous les colonisés se ressemblaient ; je devais constater par la suite que tous les opprimés se ressemblaient en quelque mesure. " Et Sartre d'écrire : " Cet ouvrage sobre et clair se range parmi "les géométries passionnées" : son objectivité calme, c'est de la souffrance et de la colère dépassée. " Cet essai est devenu un classique, dès sa parution en 1957 : il soulignait combien les conduites du colonisateur et du colonisé créent une relation fondamentale qui les conditionne l'un et l'autre.

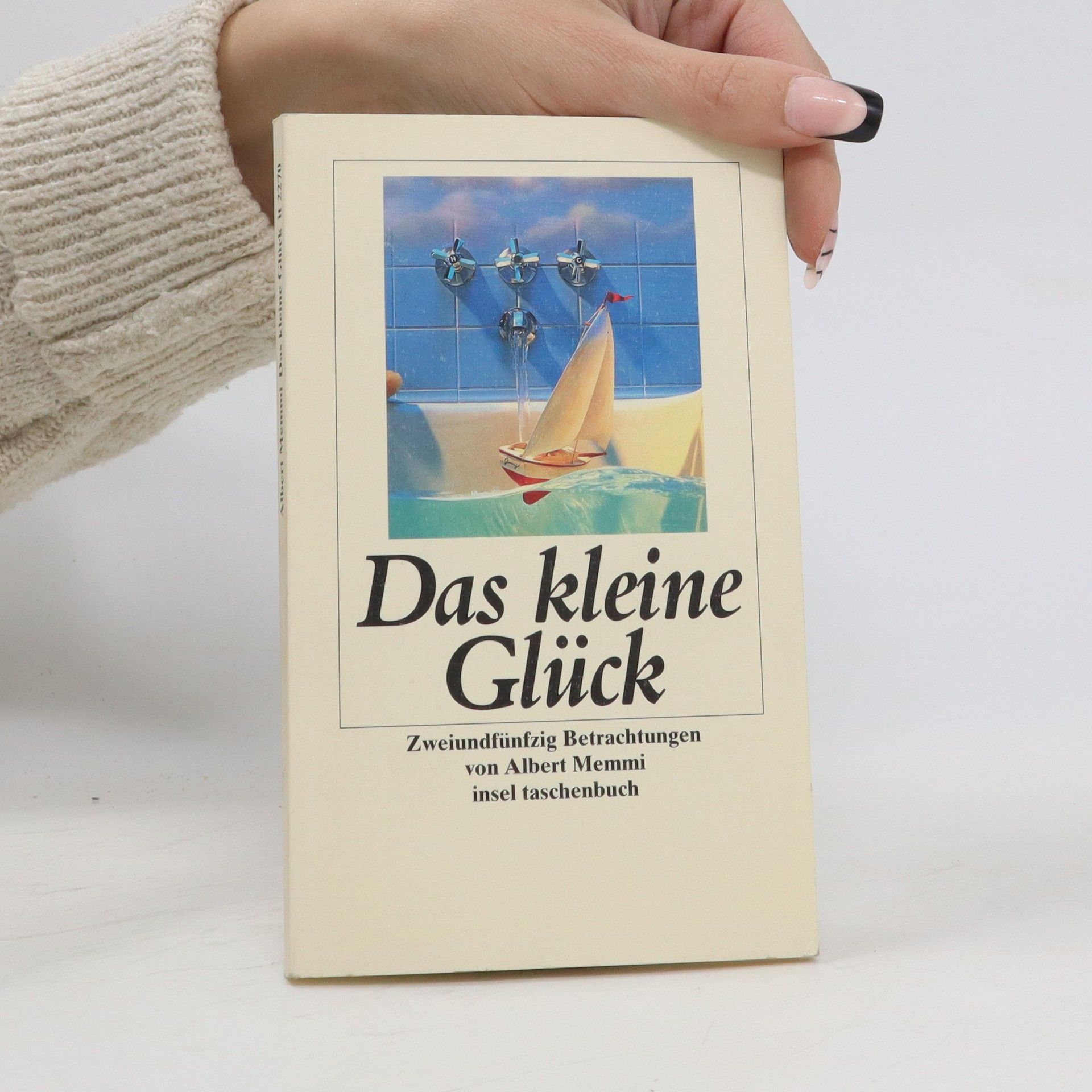

Das kleine Glück

- 155 Seiten

- 6 Lesestunden

Anleitungen zum Glücklichsein

- 141 Seiten

- 5 Lesestunden

Frisch verheiratet kehrt der Erzähler, Tunesier und Jude, der soeben in Paris sein Medizinstudium abgeschlossen hat, zusammen mit Marie, die aus dem Elsaß stammt und katholisch ist, in seine Heimat nach Tunis zurück, wo er als Arzt arbeiten will. Er freut sich auf das Wiedersehen mit seiner Familie, seinen Freunden, freut sich auf die Stadt, die er so liebt. Die an europäische Lebensweise gewöhnte Marie aber erlebt einen Kulturschock. Die Familie ihres Mannes bleibt ihr ebenso fremd wie die orthodox-jüdischen Rituale und archaischen Traditionen, nach denen diese lebt. Die fortschrittliche Frau will sich nicht vereinnahmen lassen, nicht Teil der abgeschlossenen orientalischen Frauenwelt werden. Mühsam versucht der zurückgekehrte Sohn, einerseits den Erwartungen seiner Familie zu entsprechen und andererseits den Ansprüchen seiner modernen Frau zu genügen. Aber Marie wird ihm immer mehr zur Fremden. Als dem Paar der erste Sohn geboren wird und dieser nach Familientradition beschnitten werden soll, kommt es zum Eklat.