Exploring a rich humanist perspective, this work delves into Darwin's theory of song and poetic language, presenting it as a complex and multifaceted concept. It challenges the simplistic notion of "singing for sex," offering a deeper understanding of the motivations and meanings behind vocal expression in both humans and animals. The book invites readers to reconsider the interplay between evolution and the arts, highlighting the intricate relationship between communication and emotional expression.

Winfried Menninghaus Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

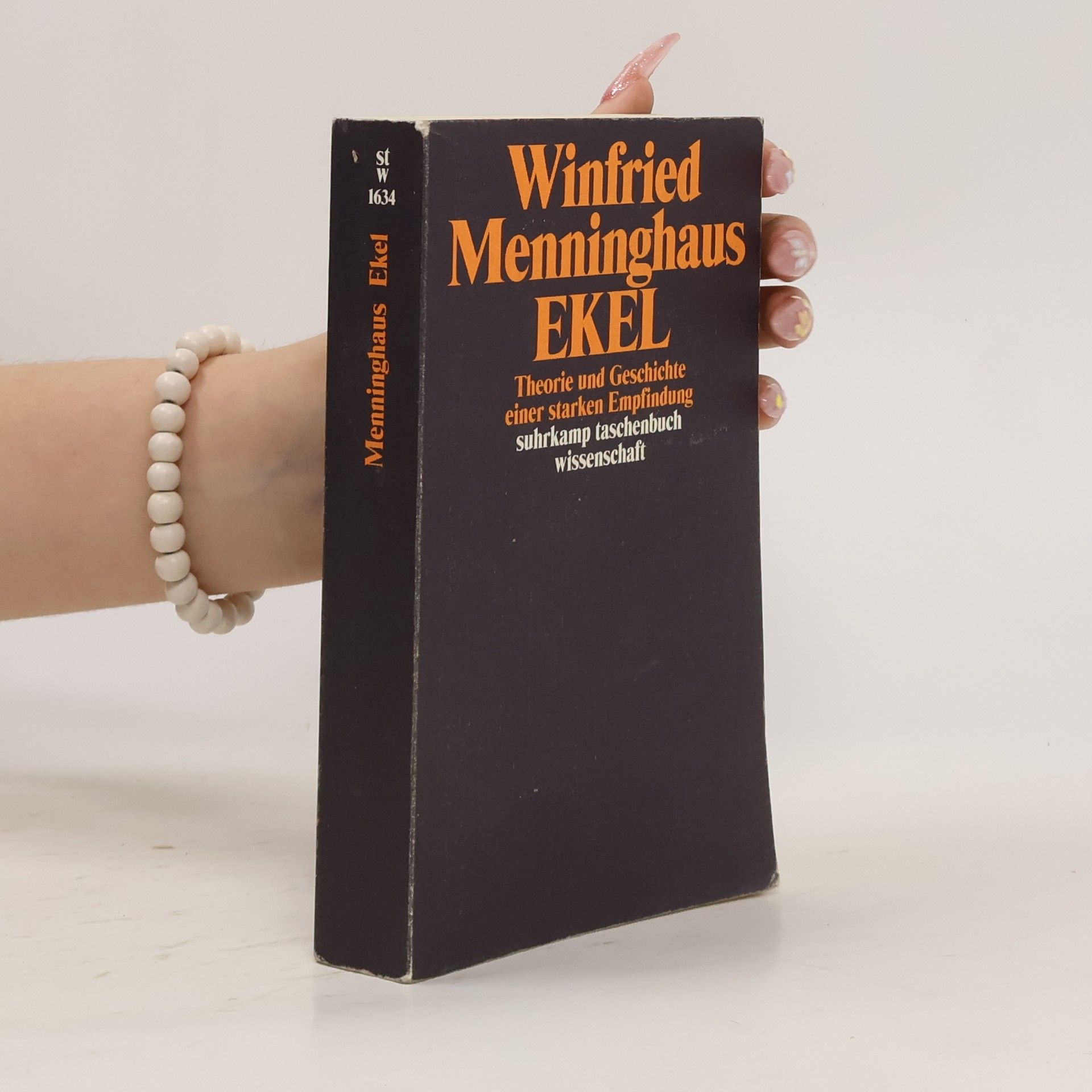

»Menninghaus' fulminantes Buch ist ein Lehrstück über die Zweischneidigkeit des Degoutanten, das als extreme Sensation den Affekthaushalt ebenso erschüttert wie stimuliert«, schrieb Ludger Heidbrink in der Zeit . Winfried Menninghaus bietet die erste umfassende Sichtung von Stellung und Funktion des Ekels in Philosophie, Ästhetik, Kunst, Psychoanalyse, Zivilisationstheorie und Alltagskultur von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Dabei zeigt sich, daß der Ekel als Chiffre der Bedrohung eine entscheidende Bedeutung innerhalb der Ästhetik von Kunst und Alltag hat.

Schwellenkunde

Walter Benjamins Passage des Mythos

Im Zentrum der kurzen Abhandlung steht eine frappierende Entdeckung. Benjamin arbeitet nicht zuletzt deshalb so monomanisch am »Passagenmythos«, weil sein ganzes Denken selbst eine Passage des Mythos ist. Solche Passagen als Handlungen – nicht also nur die Pariser Passagen als Orte – sind stets an »Schwellenzauber« und »Schwellenerfahrungen« gebunden, an Zäsuren in Zeit und Raum. Darüber hinaus hat »Schwellenkunde« bei Benjamin noch eine weitere Bedeutung. Denn Schwellenerfahrungen begegnen nicht nur als Thema fast aller seiner größeren Arbeiten, auch Form und Intention seiner Werke selbst hüten oder besser: produzieren eine Schwelle, die es zu durchmessen, zu ›passieren‹ gilt: diejenige nämlich zwischen »Abbildung« und »Revision«, »Untergrabung« und »Wiederherstellung«, »Sprengung« und Rettung des Mythos. Um dies zu zeigen, analysiert Menninghaus Benjamins Rede vom Mythos auf eine doppelte Weise. Zunächst werden im Vergleich mit bedeutenden anderen Varianten der neuzeitlichen Mythos-Reflexion elementare Bedeutungskonturen kontrastiv herausgearbeitet. Dann wird in systematischer Absicht gefragt, wie Benjamin den Raum und die Zeitstruktur des Mythos sowie dessen Verhältnis zu Schönheit, Freiheit und Geschichte auffaßt. Im Medium dieser Analyse eines einzigen Begriffs und seiner Trabanten entsteht somit ein Miniaturportrait des ganzen Benjaminschen Denkens.

Paul Celan

Magie der Form

Winfried Menninghaus’ Darstellung der Dichtung Paul Celans gilt der Selbstreflexion und dem nicht-signifikativen ›Leben‹ ihrer sprachlichen Form. Die sprachliche Magie der Gedichte wird als Einlösung, als Vollzug ihrer historischen und metapoetischen Reflexionen durchsichtig gemacht. Kristallisationspunkte der an Benjamin, Jakobson, Barthes und Szondi anschließenden Arbeit sind detaillierte Analysen einzelner Gedichte (»Bakensammler«, »Marianne«, »Deine Augen im Arm«, »Tau«, »Gold« u. a.).