Über Gott und die Welt und die Liebe

Gespräche und Interviews

Gespräche und Interviews

Ihrer Absicht nach sind viele von Burgers Texten Interventionen, geprägt vom Willen in Konflikte einzugreifen, um sie zu lösen oder in eine bestimmte Richtung zu lenken. Als politischer Philosoph liegen seine Interessen deshalb immer auch diesseits der ihm von seiner Fakultät überlieferten Fragestellungen. Sehr auffällig äußerte er sich in Essays und Gesprächen zur österreichischen Innen- und Außenpolitik, zur Gedenkpolitik, zu Multikulturalismus, Migration und Flüchtlingskrise. Das mag einer der Gründe sein, weshalb nicht nur Philosophen, sondern auch Theologen, Schriftsteller, Juristen, Politiker, bildende Künstler und Journalisten – Frauen wie Männer – Anknüpfungspunkte im Denken des Philosophen fanden.

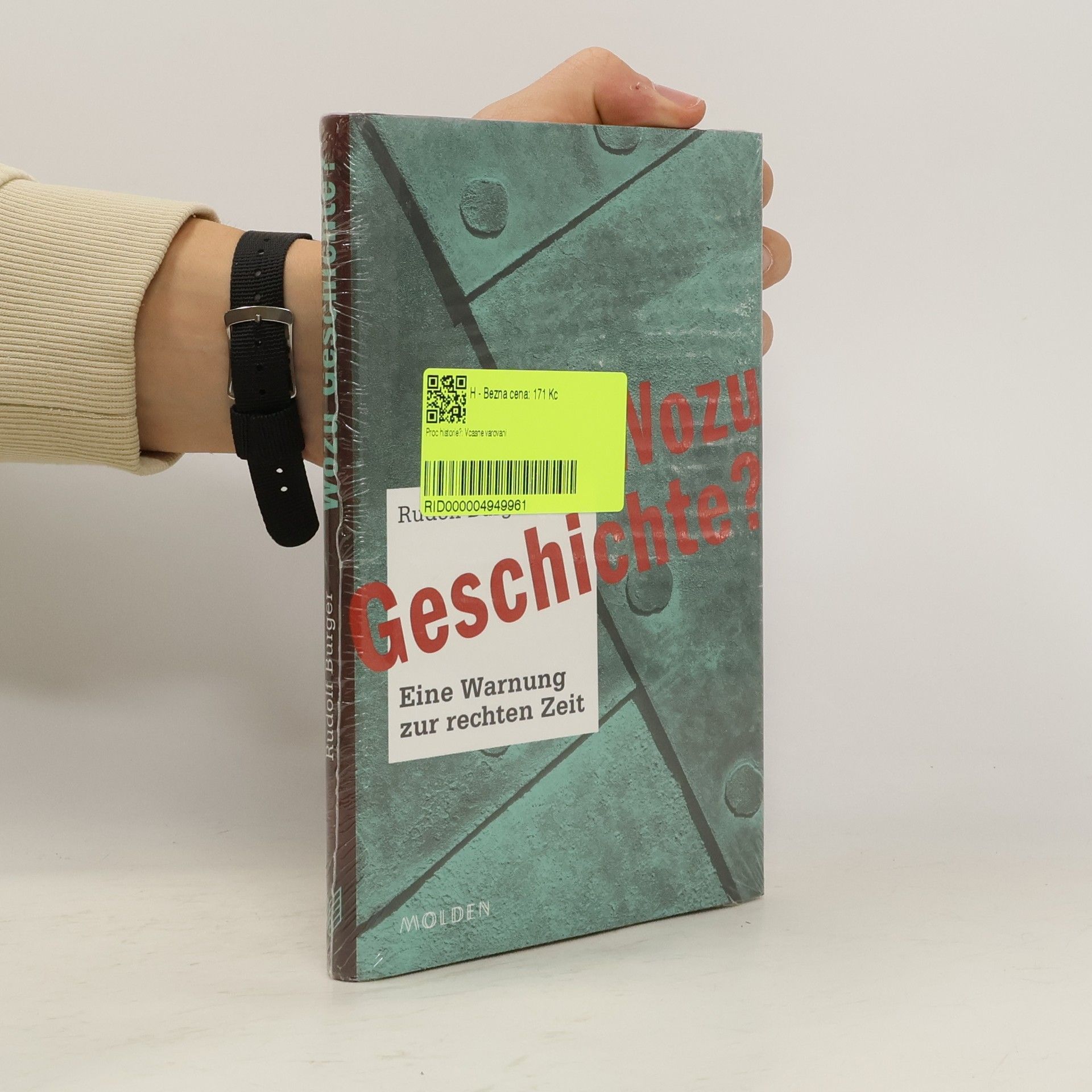

Eine Warnung zur rechten Zeit

Das Vergangene als Geschichte ist immer ein Modus der Gegenwart: Es gibt keine vergangene Geschichte. Geschichte ist immer ein gegenwärtiges Phänomen. Ausgehend von einer präzisen erkenntnistheoretischen Bestimmung von Geschichte zeigt Rudolf Burger, dass jede Generation ihre Geschichte mit gutem Grund neu schreibt. Sie braucht sie als ideologisches Reservoir für ihr politisches Selbstverständnis, als ideellen Fundus zur Legitimation des eigenen Handelns und zur Polemik gegen den politischen Gegner. Verbündet sich Geschichte dann noch mit der herrschenden Moral, ist ihr der Erfolg nur schwer zu nehmen – ein Effekt, der eine gefährliche Explosivkraft entwickeln kann. Aus dem Inhalt ›› Können wir aus der Geschichte Lehren ziehen? ›› Hat die Geschichte einen Sinn? ›› Gibt es eine Wahrheit in der Geschichte? ›› Kann Geschichte objektiv sein?

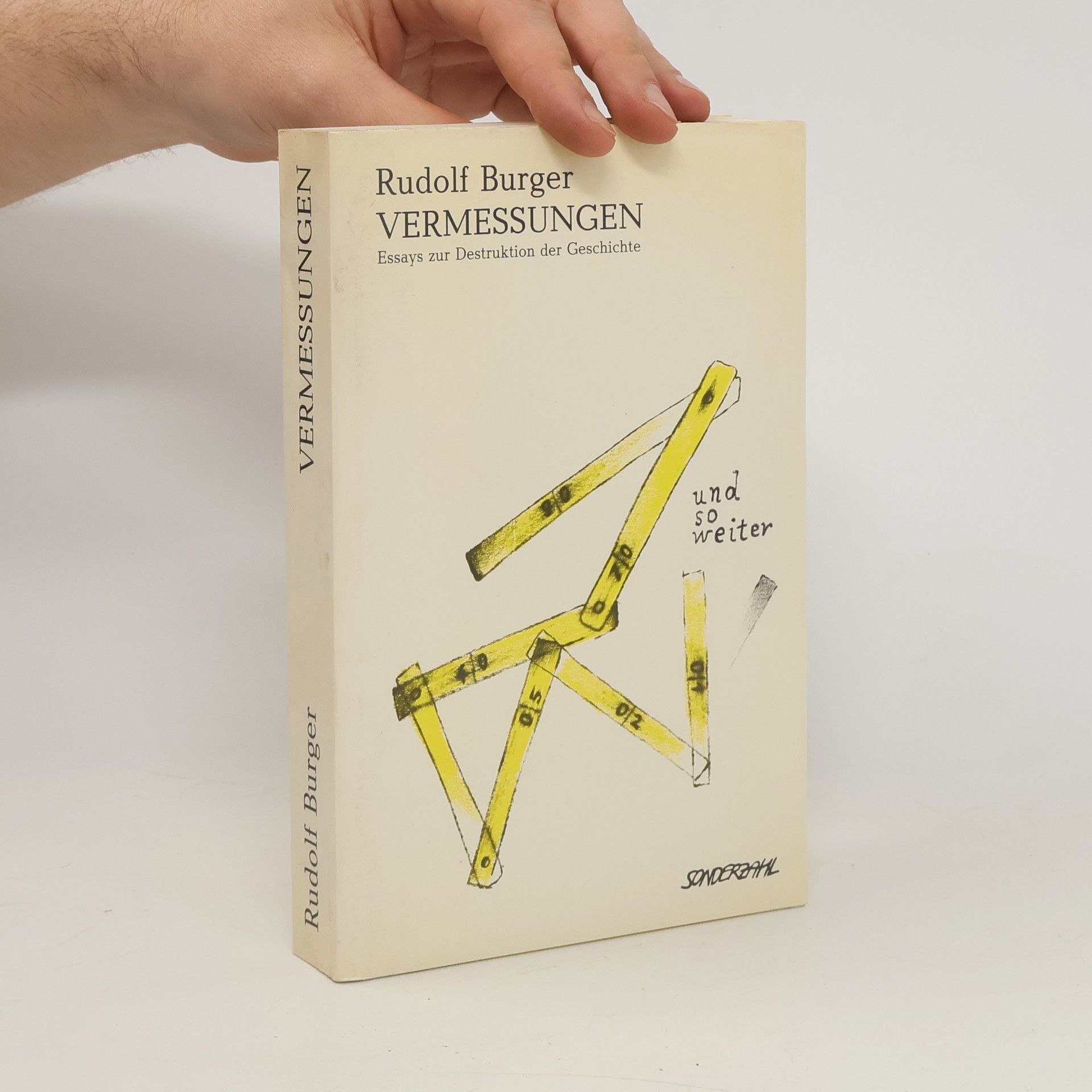

Vom Mißbrauch der historischen Vernunft

'Wie es eigentlich gewesen ist …' – das klingt ganz unverfänglich! Bescheiden sollen nur die Fakten etabliert und der wirkliche Ablauf der Ereignisse gezeigt werden. Mit welcher Anmaßung ging dagegen die 'große Erzählung' einher, wie gefährlich war die Geschichtsphilosophie mit ihrem totalitären Anspruch, Weg und Ziel der Geschichte zu kennen! Rudolf Burger zeigt, daß nach dem angeblichen 'Ende der Geschichte' die eine große Erzählung nur durch die vielen großen Erzählungen ersetzt worden ist. Und wie einst die eine Geschichte, sind heute die vielen Geschichten der wahre geistige Fundus politischer Kämpfe: Alle historischen Begriffe, Theorien und Kategorien, so vermag Burger in seinen erkenntniskritischen Ausführungen zu zeigen, dienen der Legitimation und Delegitimation gegenwärtiger weltanschaulicher Positionen. Als praktische Konsequenz rollen nach wie vor die Panzer 'im Namen der Geschichte', um das Amselfeld zu befreien oder ein neues Auschwitz zu verhindern. Alle Geschichte, die ihre politischen und moralischen Fundamente nicht transparent macht, ist daher suspekt. Rudolf Burger schärft mit seinem großen, skeptischen Aufklärungswerk den Verstand für die Gefahr, die von denen ausgeht, die sich auf 'die Geschichte' berufen.

Keine fünfzehn Jahre ist es her, da wurden der Fall der Mauer und die Implosion der Sowjetunion als das 'Ende der Geschichte' bejubelt. Liberale Marktwirtschaft und säkularer Rechtsstaat hatten triumphiert und eine Welt ohne soziale Alternative hinterlassen. Heute ist die Feierlaune gründlich vergangen. Denn seit der Liberalismus seine Alternative verloren hat, ist seine Substanz beschädigt. So haben wir nun, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, eine Vergangenheit, die nicht vergehen will, und eine Zukunft, die nicht kommt. Die Alternative zum Liberalismus war eine Katastrophe, doch der Verlust der Alternative ist kaum weniger katastrophal. Wenn der 'Sinn' sich nicht mehr im Politischen finden läßt, muß er wieder im Alten gesucht werden: in der Herkunft, der Volksgruppe, der Religion. Die Welt wird technisch immer moderner, ihre Sitten aber wieder archaischer. Säkularisierung und Modernisierung laufen auseinander, weltweit breitet sich neu eine uralte Religiosität aus. Das Denken wird durch das Gedenken ersetzt und verwandelt Leidensgeschichten in Mythen: in jenen Stoff, der neue Leidensgeschichten gebiert. Die Re-Theologisierung der Politik wird damit zum Kennzeichen unserer Epoche. Rudolf Burgers Analysen des politischen und kulturellen Klimas, seine pointierten und hintergründigen Einlassungen zählen zum Besten und intellektuell Ertragreichsten der zeitgenössischen politischen Philosophie.

Geschichte als ideologisches Reservoir und ideeller Fundus Das, was gewesen ist, ist nicht, und es existiert als Imago nur dadurch, dass man es jetzt erzählt. Das Vergangene als Geschichte ist immer ein Modus der Gegenwart, es gibt keine vergangene Geschichte, Geschichte ist immer ein gegenwärtiges Phänomen - ausgehend von einer präzisen erkenntnistheoretischen Bestimmung von Geschichte zeigt Rudolf Burger, dass jede Generation ihre Geschichte mit gutem Grund neu schreibt: Sie braucht sie als ideologisches Reservoir für ihr politisches Selbstverständnis, als ideellen Fundus zur Legitimation und Polemik. Und genau diesem Zweck, der Legitimation und Delegitimation politischer Positionen, diene sie vor allem auch dann, wenn sie sich als rein wissenschaftlich, deskriptiv und wertfrei verstehen würde. Wenn sie sich dann noch mit der je herrschenden Moral verbündet, oder besser gesagt: diese integriert, ist ihr der Erfolg nur schwer zu nehmen.