SWEET HOME geht mit künstlerischen Mitteln der Frage nach: Wie lebt der Mensch?0SWEET HOME berichtet von Triumph und Scheitern beim Bemühen um Sesshaftigkeit.0SWEET HOME zeigt hermetische Häuser, in denen das Zuhausesein in Unbehaustheit umschlägt.0SWEET HOME wirft kritische Blicke der Kunst auf Lebensräume und -umstände an den zerfasernden Randzonen des Urbanen.0SWEET HOME dokumentiert die Anstrengungen der Wohnenden, sich gegen die Zumutungen der Außenwelt abzuschotten, um individuelle Vorstellungen von Heimat durchzusetzen.0SWEET HOME widmet sich mit exemplarischen Interpretationen der Unwirtlichkeit der Städte.0SWEET HOME entwirft menschenfreie Veduten zwischen Idylle und Entsetzen.0SWEET HOME kommentiert Lebensräume, bei denen die Tendenz zum immer schöneren Wohnen in die Hässlichkeit des schön Gedachten mündet.0SWEET HOME versammelt künstlerische Positionen zur Lage der Gegenwartsarchitektur

Harald Kimpel Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Norbert Pümpel

- 109 Seiten

- 4 Lesestunden

Norbert Pümpel begann Mitte der 1970er-Jahre mit entropischen Zeichnungen. Er thematisiert komplexe naturwissenschaftliche Fragestellungen, die ihn als beharrlichen Grundlagenforscher im Bereich der Art and Science ausweisen. In seinen Arbeiten bezieht er immer wieder Position zu gesellschaftspolitischen Entwicklungen und stellt insbesondere mit den ?Scientific-Disaster? Arbeiten die Frage nach einer ethischen Verantwortlichkeit naturwissenschaftlicher Forschung. Mit dem großformatigen Bild ?Die Moderne taugt nicht zwingend zur Verbesserung der Welt? setzt er ein klares Statement gegen naive Fortschrittsgläubigkeit und wissenschaftliche Allmachtsfantasien. Die jüngsten, meist dreidimensionalen Arbeiten kreisen in einfacher reduzierter Formensprache um Materialität, Information und Imagination.

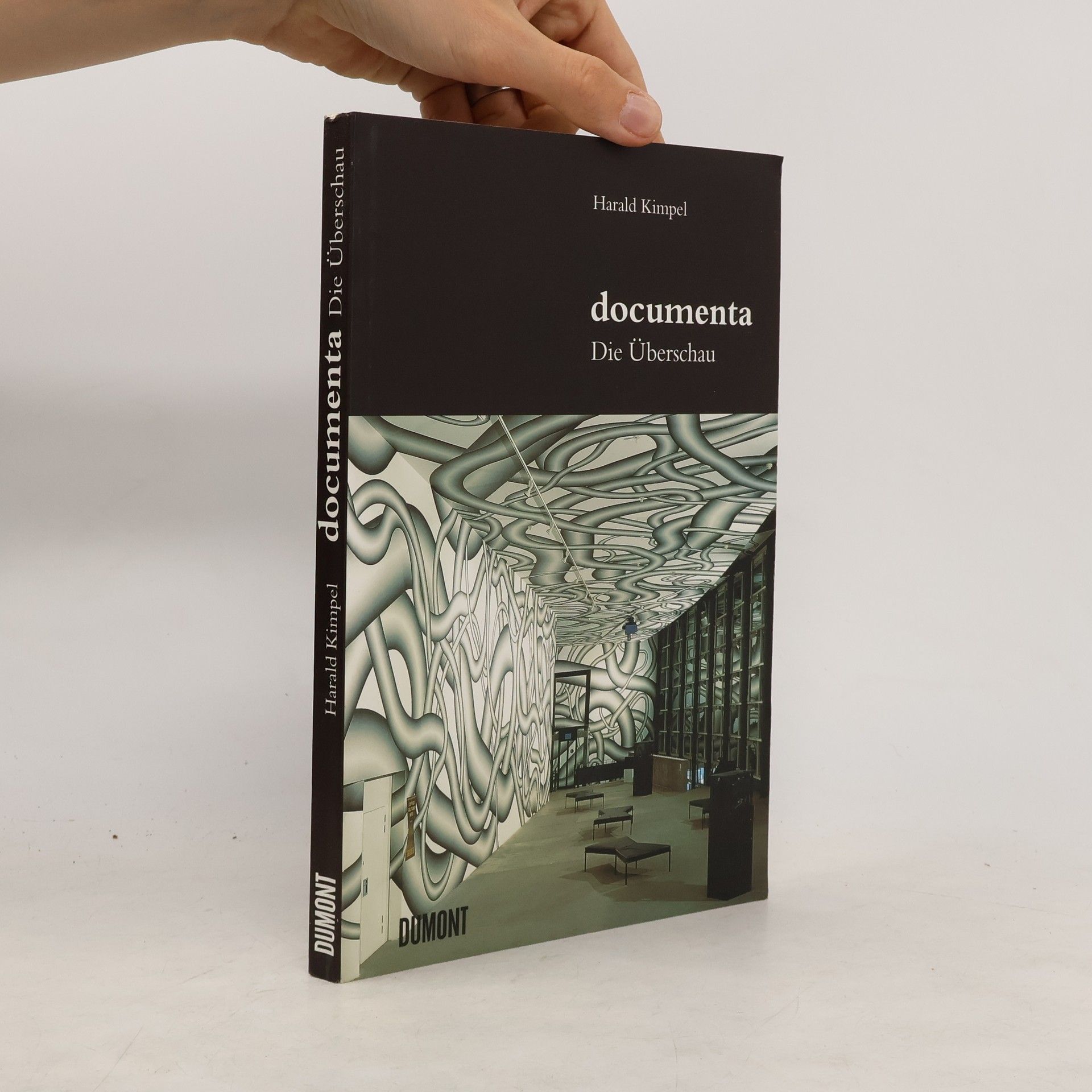

Seit 1955 ereignet sich in Kassel alle fünf Jahre die weiltweit bedeutendste Ausstellung für Gegenwartskunst - 2002 zum elften Mal.§Wer diese documenta verstehen will, muss ihre Vergangenheit kennen.§Das Buch dokumentiert daher, wie der Ausstellungszyklus zu dem wurde, was er mittlerweile ist: Mythos der Kunstvermittlung, Autorität im internationalen Kulturbetrieb. Die Dokumentation überblickt den abwechslungsreichen Weg der documenta von ihren Ursprügen bis heute und liefert Fakten zur Entwicklung einer privaten Idee zum Mega-Event.§Informiert wird über die jeweiligen Konzepte und Personen ebenso wie über Auswahlverfahren und Inszenierungsmethoden, über Vermittlungsabsichten und Reaktionen. Zahlreiche Bilddokumente machen elf Stationen repräsentativen Kunstgeschehens auch visuell präsent.§Harald Kimpel, der seine Kennerschaft in Sachen documenta mit einer umfangreichen wissenschaftlichen Publikation 1997 ausgewiesen hat, veröffentlicht zur Documenta 11 (Juni bis Septemb er 2002) fünf Jahrzehnte Ausstellungsgeschichte in einem Orientierungsbuch für jedermann.

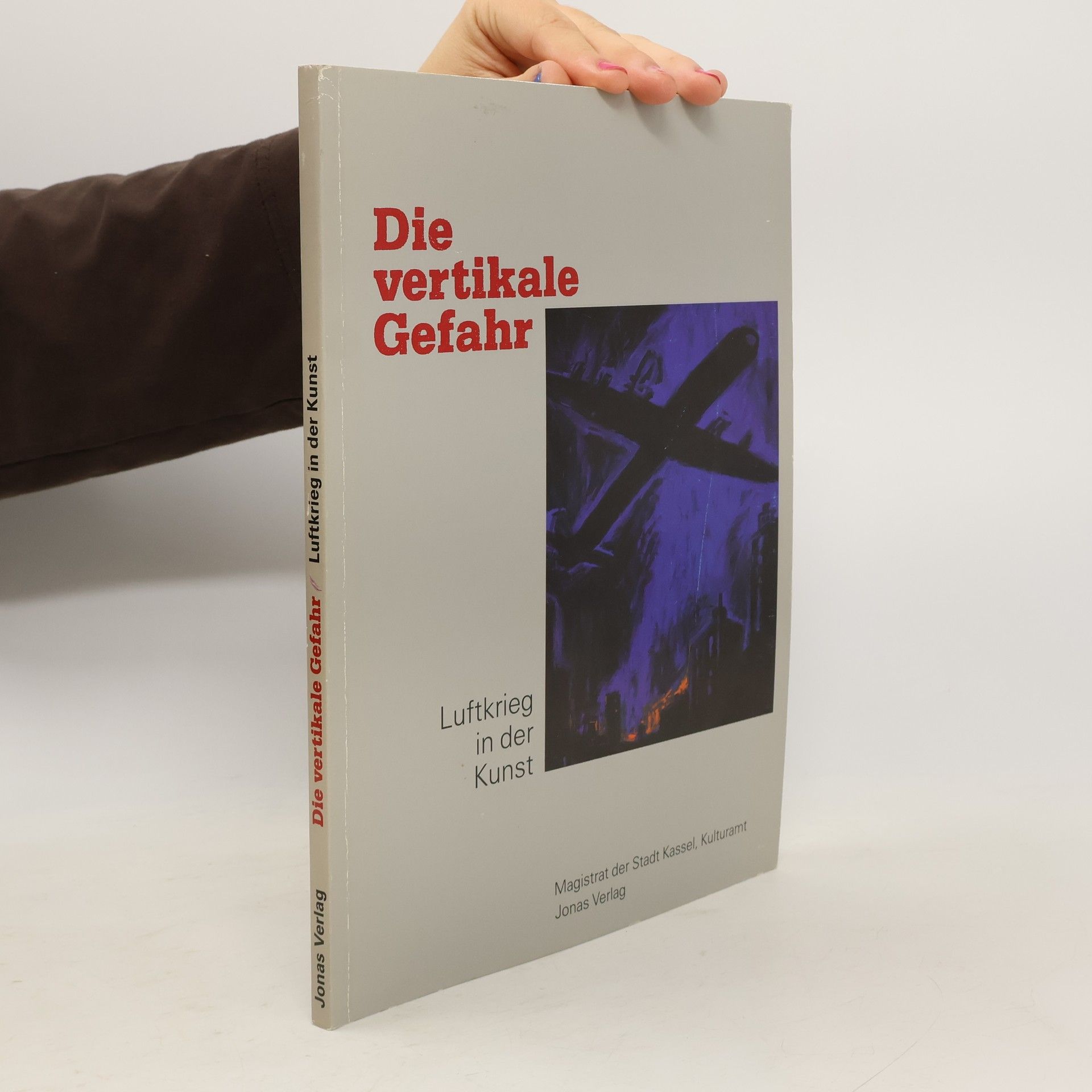

Die vertikale Gefahr

- 107 Seiten

- 4 Lesestunden

Der Luftkrieg – seine Technologie, seine Folgen im Materiellen und Sozialen – wird von Künstlern aller Gattungen als Erinnerung an Geschehenes und Warnung vor Möglichem, als Widerstand gegen Aufrüstung und Feindbilder, als Versuche, den Schrecken mit ästhetischen Mitteln zu bewältigen, thematisiert.