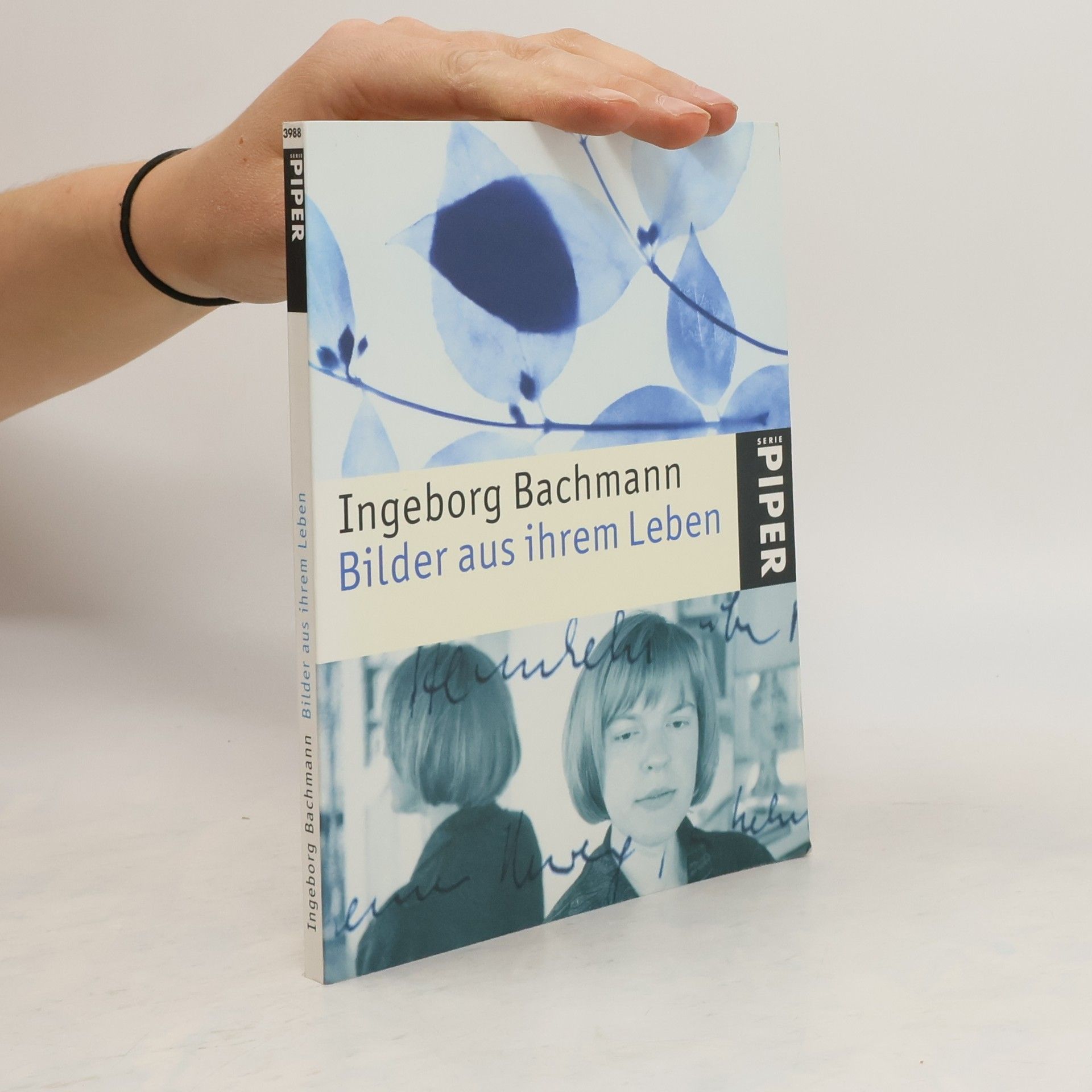

In diesem Bildband entsteht aus dem Neben- und Ineinander von Bildern und Texten ein sensibles Porträt der Dichterin. Über einen Zeitraum von fast fünfzig Jahren dokumentieren sie ihre Lebensbereiche, zeigen ihre zahlreichen Reisen und belegen ihre Beziehungen zu anderen Schriftstellern wie auch ihre Mitgliedschaft bei der Gruppe 47.

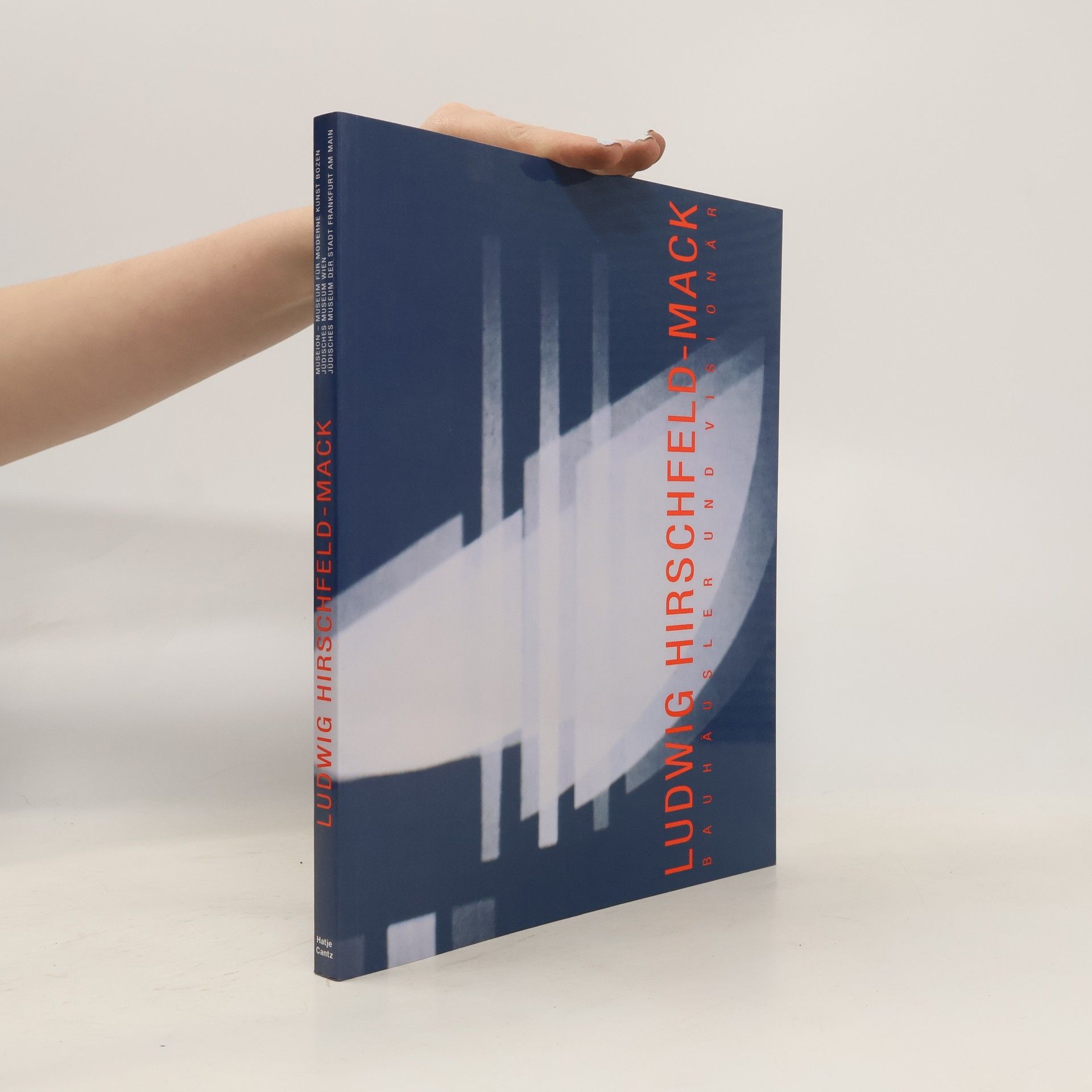

Andreas Hapkemeyer Bücher

23. August 1955

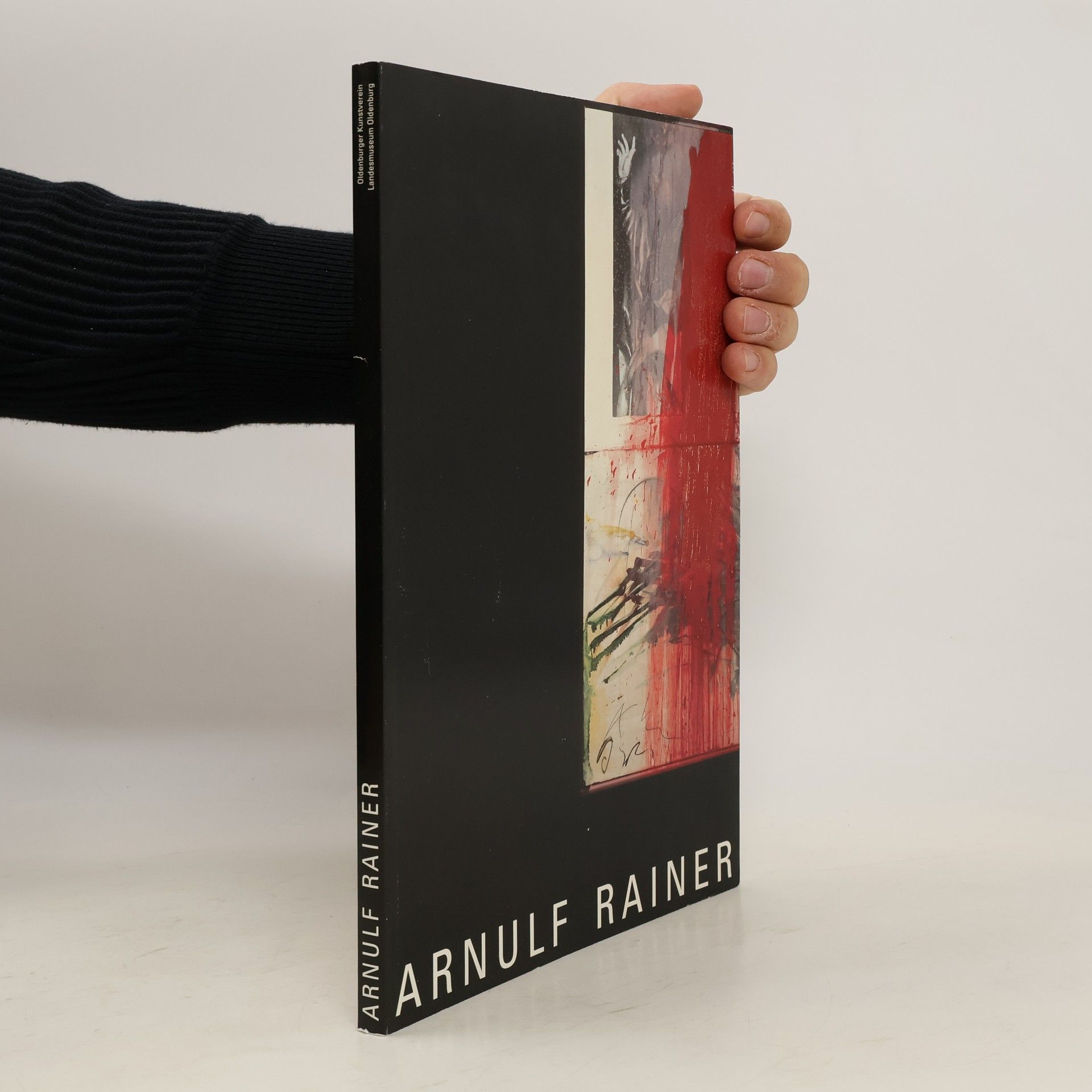

Seine in den 1950er Jahren entwickelten Übermalungen machten Arnulf Rainer weltweit bekannt. Die Albertina würdigt den international renommierten Künstler anlässlich seines 85. Geburtstages mit einer umfassenden Retrospektive, in der wesentliche Stationen seines komplexen Schaffens mit Schlüsselwerken präsentiert werden. Rainers intensive Suche nach neuen künstlerischen Wegen wie auch seine faszinierenden Strategien und experimentelle Vorgehensweise machen ihn zu einem der einflussreichsten lebenden Künstler der Gegenwart - eine umfassende und lesenswerte Monografie.

HAUS NUMMER 6

- 138 Seiten

- 5 Lesestunden

Peter Fellin Scripta

- 104 Seiten

- 4 Lesestunden