InhaltsverzeichnisI — Theorie und Methode.1. Erkenntnisinteresse und Aufbau der Untersuchung.2. Konzepte der “Verwaltungskultur”.3. Elemente und Vorgehensweise der Untersuchung.4. Anlage der Fallstudien.II — Empirie.5. Problembereich “Drogenmißbrauch” Fallstudie Schweden.6. Problembereich “Drogenmißbrauch” Fallstudie Großbritannien.7. Problembereich “Drogenmißbrauch” Fallstudie Bundesrepublik Deutschland.8. Problembereich “Jugendarbeitslosigkeit” Fallstudie Schweden.9. Problembereich “Jugendarbeitslosigkeit” Fallstudie Großbritannien.10. Problembereich “Jugendarbeitslosigkeit” Fallstudie Bundesrepublik Deutschland.III — Ergebnisse.11. Die Fallstudien im Vergleich.12. Zusammenfassung: Gibt es Unterschiedliche Verwaltungskulturen?.IV — Anhang.1. Anmerkungen.2. Literaturverzeichnis.2.1. Offizielle Quellen.2.1.1. Internationale Organisationen.2.1.2. Schweden.2.1.3. Großbritannien.2.1.4. Bundesrepublik Deutschland.2.2. Sekundärliteratur.3. Glossar.3.1. Schweden.3.2. Großbritannien.

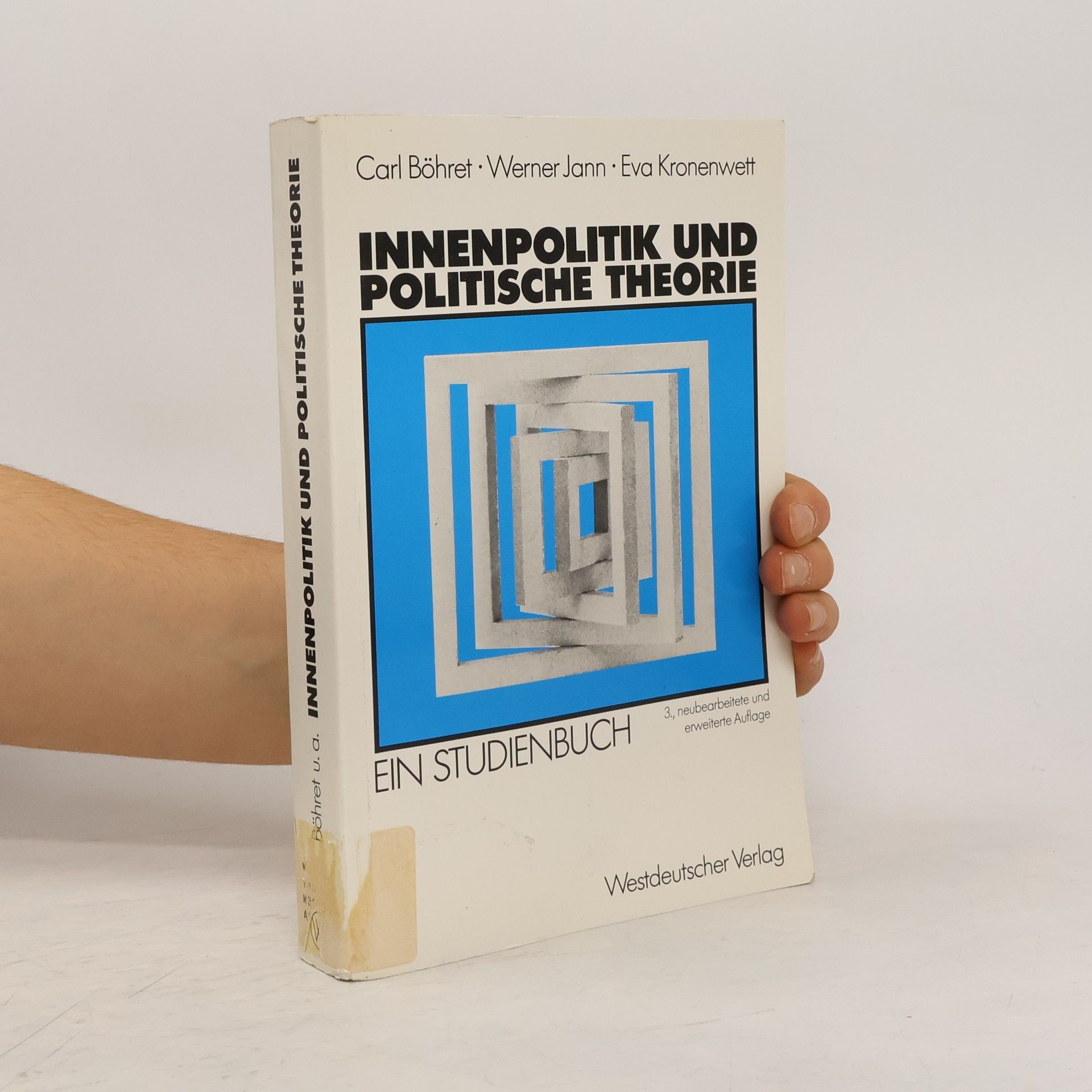

Werner Jann Bücher

19. Januar 1950