Exploring the origins of secularism, this book delves into the interplay between the world, divinity, and the human spirit. It examines how these elements have combined over time to shape modern secular thought, highlighting the philosophical and cultural shifts that have influenced society's understanding of spirituality and existence. Through a nuanced analysis, it reveals the complexities of secularism as a concept that transcends mere atheism, inviting readers to reconsider the relationship between belief and the secular world.

Elisabeth Blum Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Prekäre Komplizenschaft

Die Wörter, das Sprechen, die Stadt

SCHATZ BOX 64 Geschichten - ein faszinierender Parcours durch 64 Kurzgeschichten. Entdecken Sie, wie Jugendliche Zeichnungen fortlaufend in überraschend dramatische Szenerien verwandeln. Wie sie, unter dem Zeitdruck der laufenden Sanduhr, souverän in die Werkzeugkiste des Schreibens greifen, um spektakuläre Verwandlungen des Massstabs, der Zeit und des Raumes herbeizuzaubern. Ein verliebter Schneemann wird zur Pfütze, ein geliebter Junge endet als Sandhaufen, der Berg des Verschwindens wird zum Versteck gestohlener Münder, Kleider werden zu Zeitmaschinen, eine königliche Halskette zum Schlüssel zurück in die normale Welt, winzige Zwischenräume zwischen Steinen führen in eine rätselhafte Welt. Regenschirme werden zu propellergetriebenen Flugobjekten, man begegnet der Mückenfreundin, die sich im Ohr verirrt und einem Huhn, das Schokoeier auf ein Seidentuch kackt. Gigantische hüpfende Äpfel retten einen Gefangenen im hohen Turm vor dem Hungertod und der Regen auf den Schirmen macht nicht nur Musik, es kommt auch vor, dass man unbemerkt in einer Luftblase durch ihn hindurchspaziert. SCHATZBOX 64 Geschichten 104 Seiten, mit über 100 Zeichnungen, ein vollständig vierfarbiger Erzählband von Jugendlichen für Jung und Alt, mit einem Vorwort der Herausgeberin.

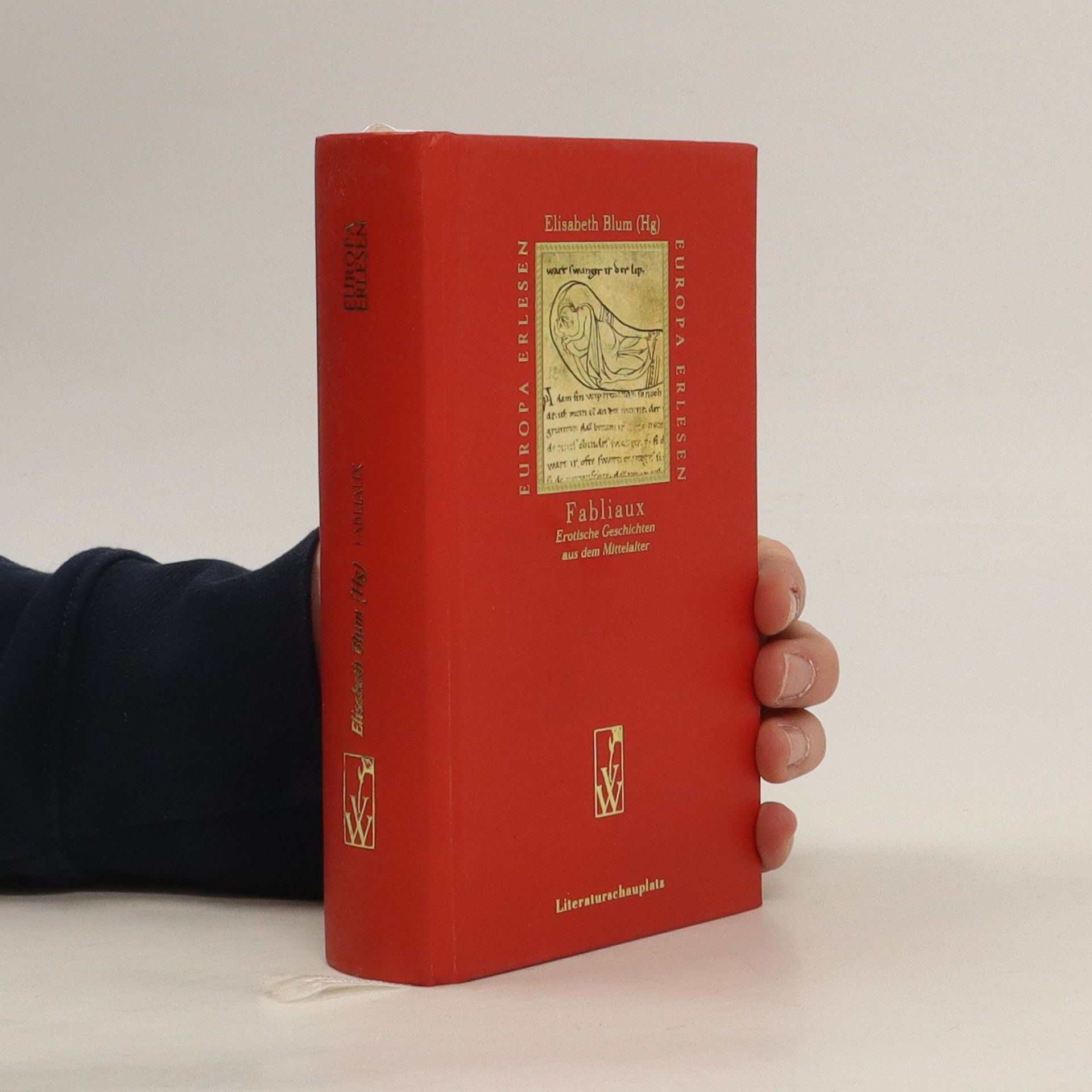

Fabliaux

Erotische Geschichten aus dem Mittelalter

Fabliaux sind heitere, gereimte Kurzgeschichten, die in Frankreich vom 12. bis ins 14. Jahrhundert sehr beliebt waren. Ihr erklärtes Ziel war, die Alltagssorgen zu vertreiben und das Publikum zu unterhalten. Zu diesem Zwecke bedienten sich die Autoren inhaltlich eines reichen Themenspektrums purer Menschlichkeit: Liebe und Hass, Bestechlichkeit und Ehrbarkeit, Dummheit und Klugheit, Selbstgefälligkeit und Respektlosigkeit, Aberglaube und Selbstbetrug. In der Form sind sie ansiedelbar zwischen Boccaccios Decamerone (1351) und den heutigen Blondinenwitzen: nicht ganz so elaboriert wie die einen und nicht ganz so eindimensional wie die anderen. Ganz im Sinne der Reihe „Europa Erlesen“ erschließt sich mit diesen Texten ein sehr anregender Aspekt des französischen Mittelalters für deutschsprachige Leserinnen und Leser.