Serenade in Salzburg

- 124 Seiten

- 5 Lesestunden

Kriegstagebücher der Roten Armee berichten - Tagesetappe Rehfelde, Werder, Zinndorf

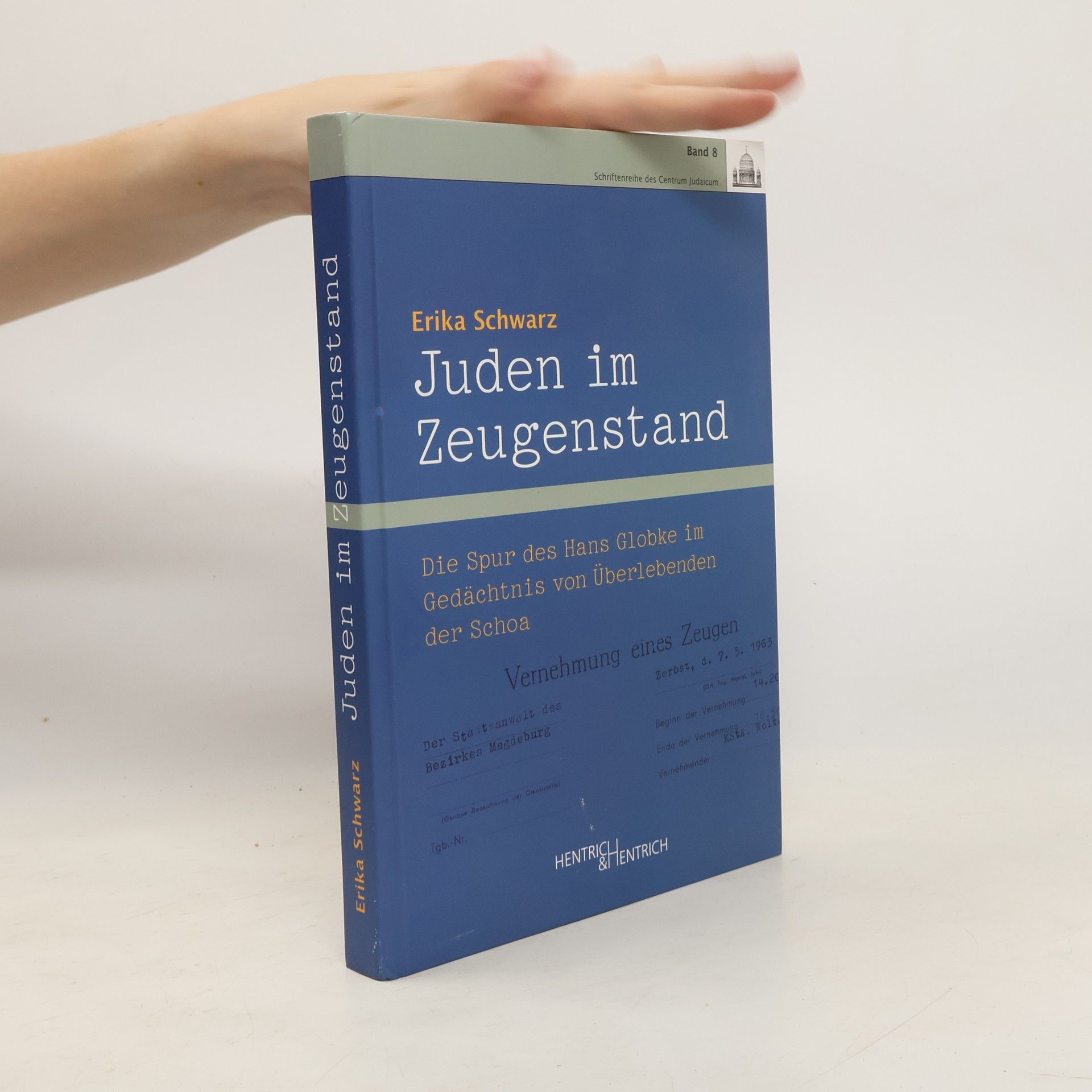

Die Spur des Hans Globke im Gedächtnis der Überlebenden der Schoa

Nur ein Bruchteil der einst in Deutschland beheimateten Juden erlebte im Mai 1945 die Befreiung. Sie hatten in den Jahren 1933 bis 1945 grausamste Verfolgungen erlitten. Auch in der Sowjetischen Besatzungszone, der späteren DDR, hatten nur wenige überlebt bzw. waren dorthin zurück gekehrt. 636 dieser ehemals Verfolgten gaben im Jahr 1963 vor DDR-Staatsanwälten über ihr Schicksal Auskunft, um einen Gerichtsprozess in Ost-Berlin gegen den Staatssekretär im Bundeskanzleramt der Regierung von Konrad Adenauer, Dr. Hans Josef Maria Globke, vorzubereiten. Das damals entstandene Material hat überdauert, wurde bislang allerdings von der Forschung vernachlässigt. In diesem Buch kommen 128 der Befragten - viele von ihnen leben nicht mehr - noch einmal zu Wort. Ihre Berichte werden durch viele Dokumente aus ihrem Privatbesitz ergänzt, die den entstandenen Protokollen beigefügt waren. Die Überlieferung vervollständigt das Bild der Verfolgung, Vertreibung und Ermordung der europäischen Juden aus einer ganz besonderen Perspektive. Deutlich wird Globkes Beteiligung an der Judenverfolgung: er kommentierte die Nürnberger Gesetze und ihre Nachfolgeverordnungen und schuf damit die juristisch-bürokratische Grundlage für eine konstruierte, folgenreiche Unterscheidung von „Deutschen“ und „Juden“. Er fixierte Kategorien, nach denen schließlich über Tod oder Leben von Menschen entschieden wurde.

Rehfelde, ein märkisches Dorf, das fast 800 Jahre existiert, ist Gegenstand und Achse dieser Geschichtserzählung. Der Ort auf dem Barnim wird 1247 erstmals in einer Urkunde erwähnt. Da ist er Eigentum der Mönche des Klosters Zinna. Ein Wechsel der Herrschaftszugehörigkeit im 16. Jahrhundert mehrt die unvorstellbare Ausbeutung, die die Untertanen zu ertragen haben. Die Folgen des Dreißigjährigen Krieges sind verheerend. Die Eroberungszüge Friedrich II. sowie die Besatzung napoleonischer Truppen lasten schwer auf seinen Bewohnern. Das 19. Jahrhundert leitet aber auch Reformen ein, die das bäuerliche Leben grundlegend verändern. Nach der Gründung des Deutschen Kaiserreiches 1871 beginnt in der landwirtschaftlich geprägten Gemeinde ein industrieller und bevölkerungsintensiver Aufschwung, der durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen wird. Faschismus und Krieg bringen ausländische Zwangsarbeiter in das Dorf und über hundert Einwohner lassen an den Fronten und in der Heimat ihr Leben. Danach nutzen die Rehfelder die Chance für einen Neubeginn. Erika und Gerhard Schwarz, selbst Bürger Rehfeldes, verfolgen dessen wechselvolle Geschichte. Sie bieten ihre Sicht auf große und kleine, örtliche und regionale historische Ereignisse in einer für junge und alte Leser bestimmten Darstellung. Ein Buch, dem in anderen Gemeinden Brandenburgs Nachahmer zu wünschen sind.