Sabine Hofmann Bücher

Sabine Hofmann, ehemalige Hochschullehrerin, befasst sich in ihren Werken mit der Komplexität menschlicher Beziehungen und der Charakterpsychologie. Ihr Stil zeichnet sich durch tiefgründige Introspektion und die Fähigkeit aus, tiefe Emotionen hervorzurufen. Hofmann erforscht Themen wie Identität, Erinnerung und die Suche nach Sinn in der modernen Welt. Ihre Prosa lädt den Leser ein, über eigene Erfahrungen und Wirklichkeitswahrnehmungen nachzudenken.

Trümmerland

Roman

Ein junges Mädchen und ihr Kampf ums Überleben. Im Ruhrgebiet 1946. Der Krieg ist zu Ende, der Kampf ums Überleben noch lange nicht. Bei der Suche nach Trümmerholz stößt die zwölfjährige Hella an einer Zeche auf einen Sterbenden. Sie drückt ihm die Augen zu und nimmt als Gegenleistung seinen Mantel an sich, um ihn auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Doch eingenäht im Futter finden sich kostbare Bezugsscheine für Butter. Martha, Hellas Mutter, und Edith, eine Frau, die man bei ihnen einquartiert hat, wollen die Gelegenheit nutzen, in einen gewinnbringenden Tauschhandel einzusteigen, doch sie ahnen nicht, worauf sie sich einlassen. Bald ist ihnen nicht nur die Polizei auf den Fersen, sondern auch gefährliche Schwarzmarkthändler lauern ihnen auf. So packend wie authentisch – eine eindringliche Schilderung des Lebens in der Nachkriegszeit

Totenwinter

Roman

Eine Frau in den Wirren der Nachkriegszeit Das Ruhrgebiet im Winter 1947. Die junge Edith, aus Ostpreußen nach Bochum geflüchtet, hat endlich eine Anstellung gefunden – bei Pollmann, einem umtriebigen Anwalt, der häufig hart am Rand der Legalität agiert. Als ein ehemaliger KZ-Häftling, der bei den Arbeitern der Region hohes Ansehen genießt, ermordet in einem Eisenbahnwaggon aufgefunden wird, deutet einiges darauf hin, dass Pollmann in diesen Mordfall verwickelt ist. Edith beschließt, der Sache nachzugehen – ohne zu ahnen, worauf sie sich einlässt. Ein Kriminalfall im Deutschland der Nachkriegszeit – eindringlich und authentisch erzählt

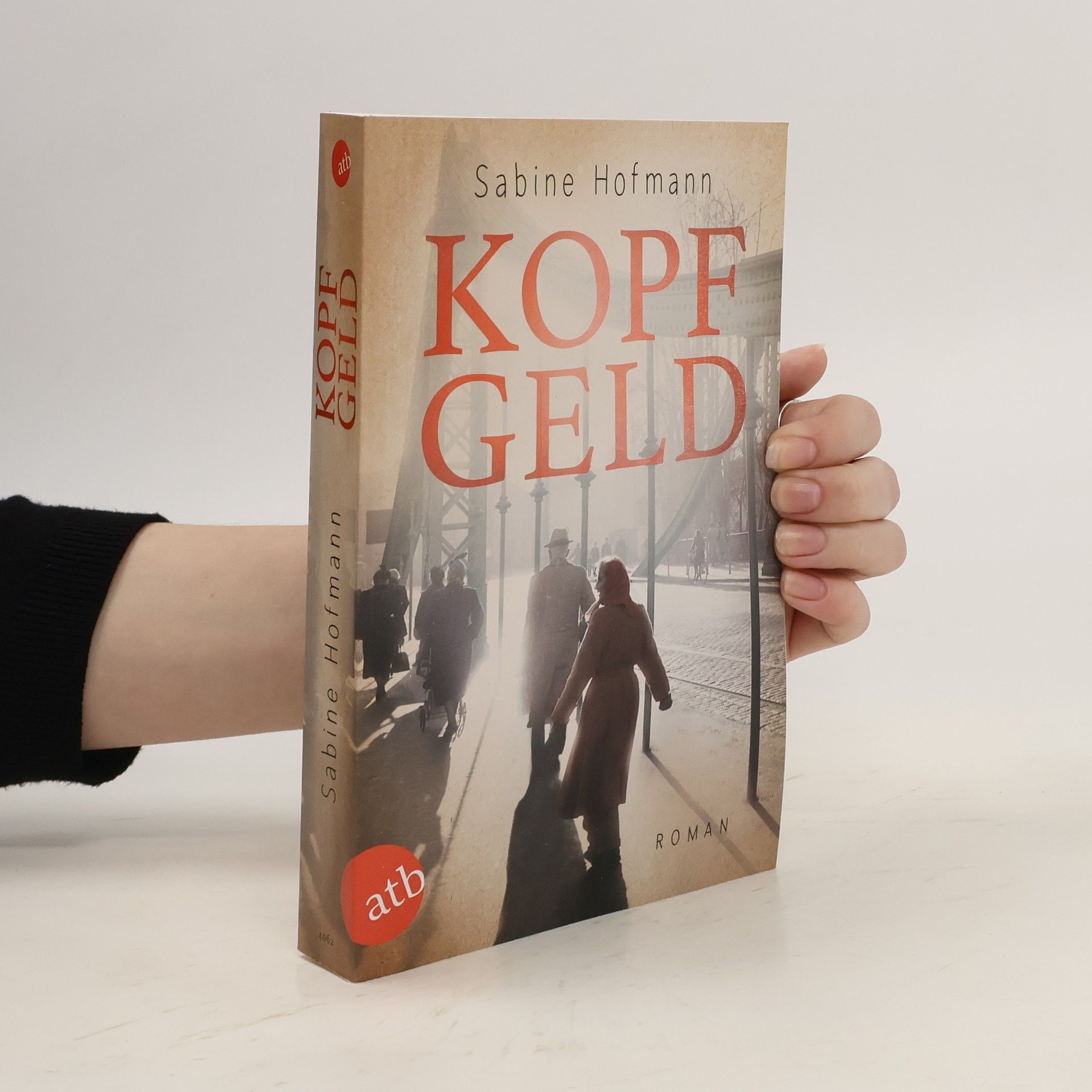

Die Gefahren einer neuen Zeit. Juni 1948 im Ruhrgebiet. Das neue Geld soll kommen – die D-Mark. Auch Edith Marheinecke macht sich auf zur Ausgabestelle. Sie ist nun Journalistin und fotografiert die wartenden Menschen, von denen einige in Streit geraten. Einer der Streitenden ist wenig später tot. Konrad Garthner wird vor eine Straßenbahn gestoßen. Als Edith ihre Fotos auswerten will, erlebt sie eine böse Überraschung. Man hat ihr die Kamera gestohlen. Und dann taucht auch noch ein Ex-Geliebter von ihr auf – und interessiert sich sehr für den toten Garthner.

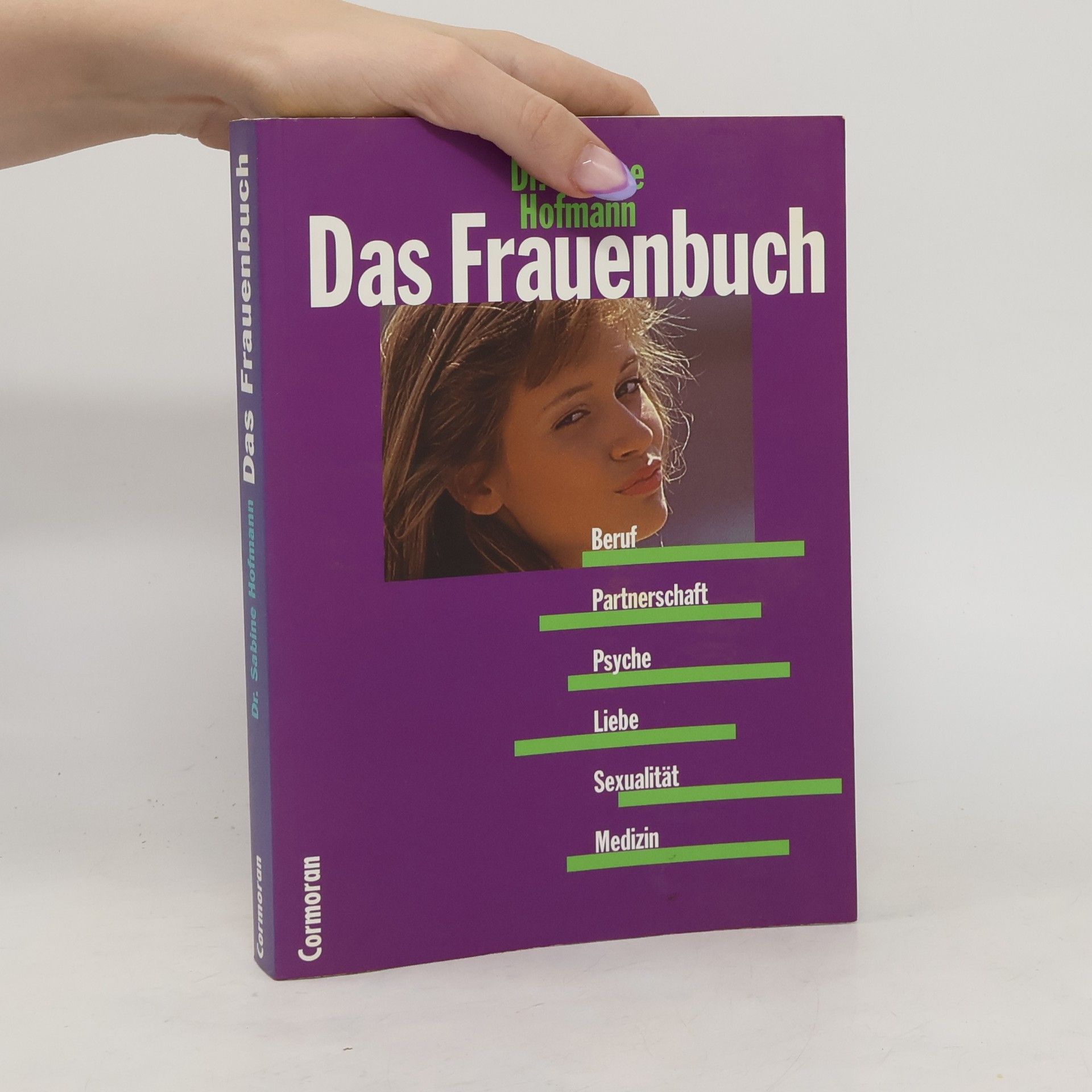

Das Frauenbuch

- 384 Seiten

- 14 Lesestunden

Un caso de Ana Martí 3. Azul marino

- 320 Seiten

- 12 Lesestunden

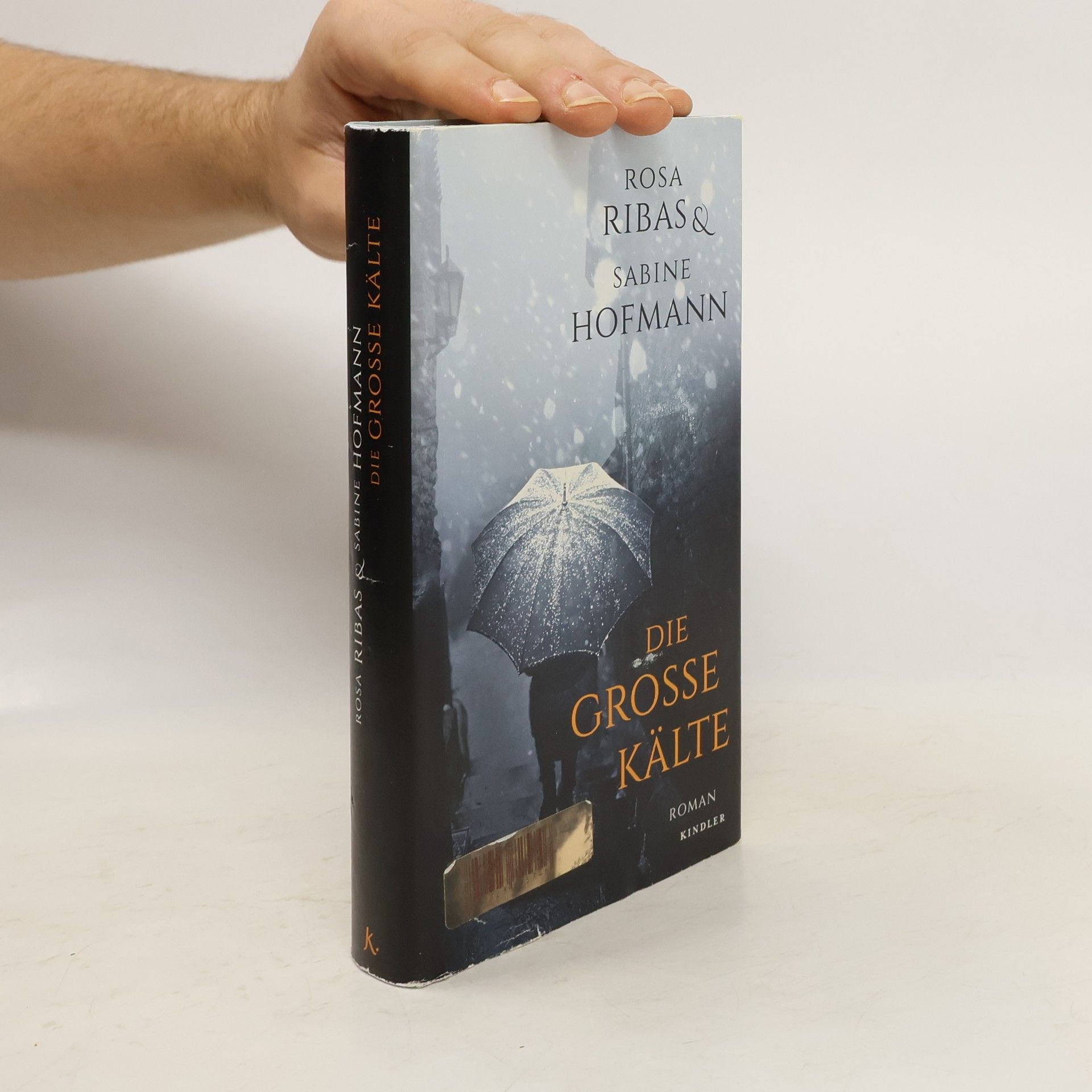

Die grosse Kälte

- 336 Seiten

- 12 Lesestunden

Dunkel wie der Winter. Kalt wie der Schnee. Barcelona, 1956: Ausgerechnet im kältesten Winter seit Jahrzehnten wird die junge Journalistin Ana Martí in ein entlegenes Bergdorf in Aragonien geschickt, um über ein Mädchen mit Stigmata an Händen und Füßen zu berichten. Von den Dorfbewohnern wird die kleine Isabel wie eine Heilige verehrt, Ana hingegen ist skeptisch. Aber noch ehe sie dem Geheimnis der Wundmale auf die Spur kommt, wird auf dem schneebedeckten Waldboden die Leiche eines Mädchens gefunden. Offenbar nicht das erste Kind, das in Las Torres unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen ist. Der neue Fall für die Journalistin Ana Martí, die im Spanien der Franco-Zeit ermittelt: ein spannender Kriminalroman voller Atmosphäre und von archaischer Kraft.

Dar języków

- 488 Seiten

- 18 Lesestunden

Barcelona, rok 1952Barcelona za kilka tygodni będzie gospodarzem Kongresu Eucharystycznego i z odg�rnego nakazu wizerunek miasta ma być nieskazitelny, ponieważ w grę wchodzi uznanie Reżimu na arenie międzynarodowej.Ana Mart�, dziennikarka do tej pory zajmująca się kroniką towarzyską w dzienniku ?La Vangardia?, dostaje odpowiedzialne zadanie ? będzie relacjonować sprawę zab�jstwa Mariony Sobrerocca, wdowy znanej w kręgach barcelońskiej burżuazji.W trakcie śledztwa Ana znajduje nowe tropy, oddalające się od oficjalnie przyjętej wersji wydarzeń, i prosi o pomoc swoją kuzynkę Beatriz Noguer, wybitną lingwistkę. Coś, co początkowo wydaje się zwykłą poradą językoznawczą, rozwija się w szereg kolejnych odkryć ? w sprawę okazują się zamieszane najbardziej wpływowe osobistości barcelońskiej socjety...

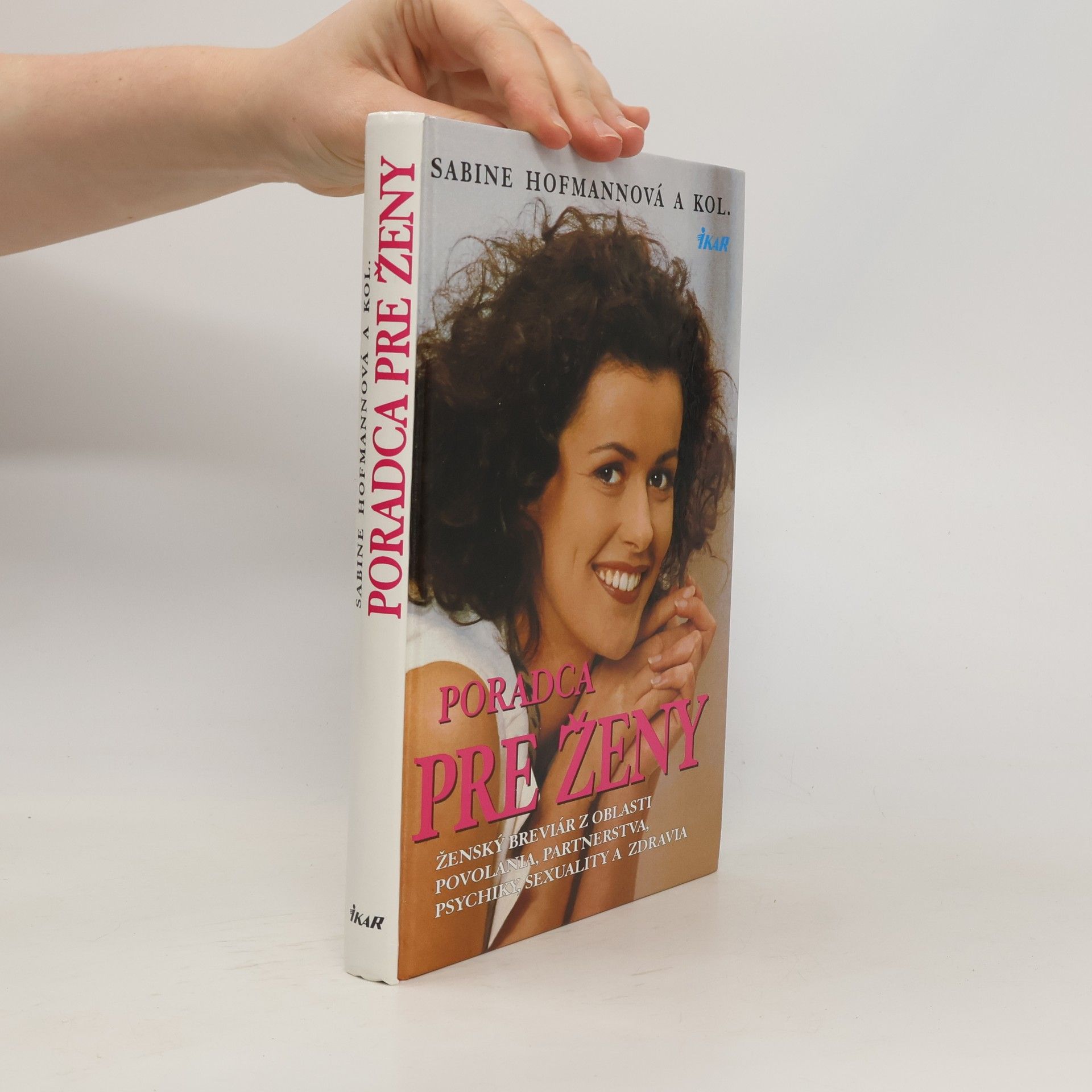

Poradca pre ženy

- 243 Seiten

- 9 Lesestunden