Michael Kasper Bücher

Religion in den Bergen

Sakrale Orte, Heiligtümer, Performanz, Mythos und Alltagsleben

- 704 Seiten

- 25 Lesestunden

Der 5. Band der Reihe „Montafoner Gipfeltreffen“ beschäftigt sich mit dem globalen Phänomen der „Religion in den Bergen“ in seinen vielschichtigen Facetten und über die Jahrhunderte hinweg. Im Zentrum steht dabei der Berg – als Heiligtum an sich, als Wohnsitz der Götter, als Ort menschlicher Schicksalsschläge. Berge und Religion spielen für alle Gebirgsgegenden der Welt und in allen historischen Zeiten eine entscheidende Rolle. Gebirge können als heilig gelten und als Gottheiten oder als Wohnsitze von Göttern, Dämonen oder Geistwesen angesehen werden. In Frage kommen hier vor allem exponiert stehende Berge als Landmarken, Vulkane und an Bodenschätzen, Wasser und Wild reiche Erhebungen. Berge und Gebirge erfahren aber auch deshalb Verehrung, weil sie mit bestimmten Ereignissen verbunden werden. Diese reichen von göttlichen Erscheinungen bis hin zu den unzähligen menschlichen Schicksalsschlägen, die Niederschlag in religiösen Bitt- und Dankeszeichen und Handlungen fanden. Die Publikation „Religion in den Bergen“ beschäftigt sich mit heiligen Bergen und sakralen Orten, mit Berggöttern und Höhenheiligtümern, mit Bergen und religiöser Performanz, mit Gebirge und Mythos sowie mit Religion und Leben im Gebirge.

Das Montafon unterm Hakenkreuz

Sonderband zur Montafoner Schriftenreihe 33

Die Region Montafon erlangte in der Zeit des nationalsozialistischen Regimes durch ihre Gebirgsgrenze zur Schweiz eine besondere Bedeutung. Zahlreiche Fluchtgeschichten ereigneten sich in Rätikon und Silvretta, Fluchthilfe und Verrat lagen oft eng zusammen. Darüber hinaus prägten auch Zwangsarbeitskräfte, die insbesondere im Bereich der Energiewirtschaft sowie in der Landwirtschaft eingesetzt wurden, das Tal in den Jahren des Zweiten Weltkriegs. In der bild- und quellenreichen Publikation wird der Geschichte des Montafons von den 1930er- bis in die ausgehenden 1940er-Jahre nachgespürt. Eingangs werden die frühe Zeit der NS-Bewegung und der „Anschluss“ analysiert. Im Hauptteil geht es um die großen Themenkreise Verfolgung und Widerstand, die politische und gesellschaftliche Entwicklung im Tal sowie die Wirtschaftsgeschichte 1938–45. Auch die Auswirkungen des Krieges auf das Tal und seine Bevölkerung werden eingehend aufgearbeitet. Schließlich wird auch dem Kriegsende, der Befreiung und der Besatzungszeit ausreichend Platz gewidmet.

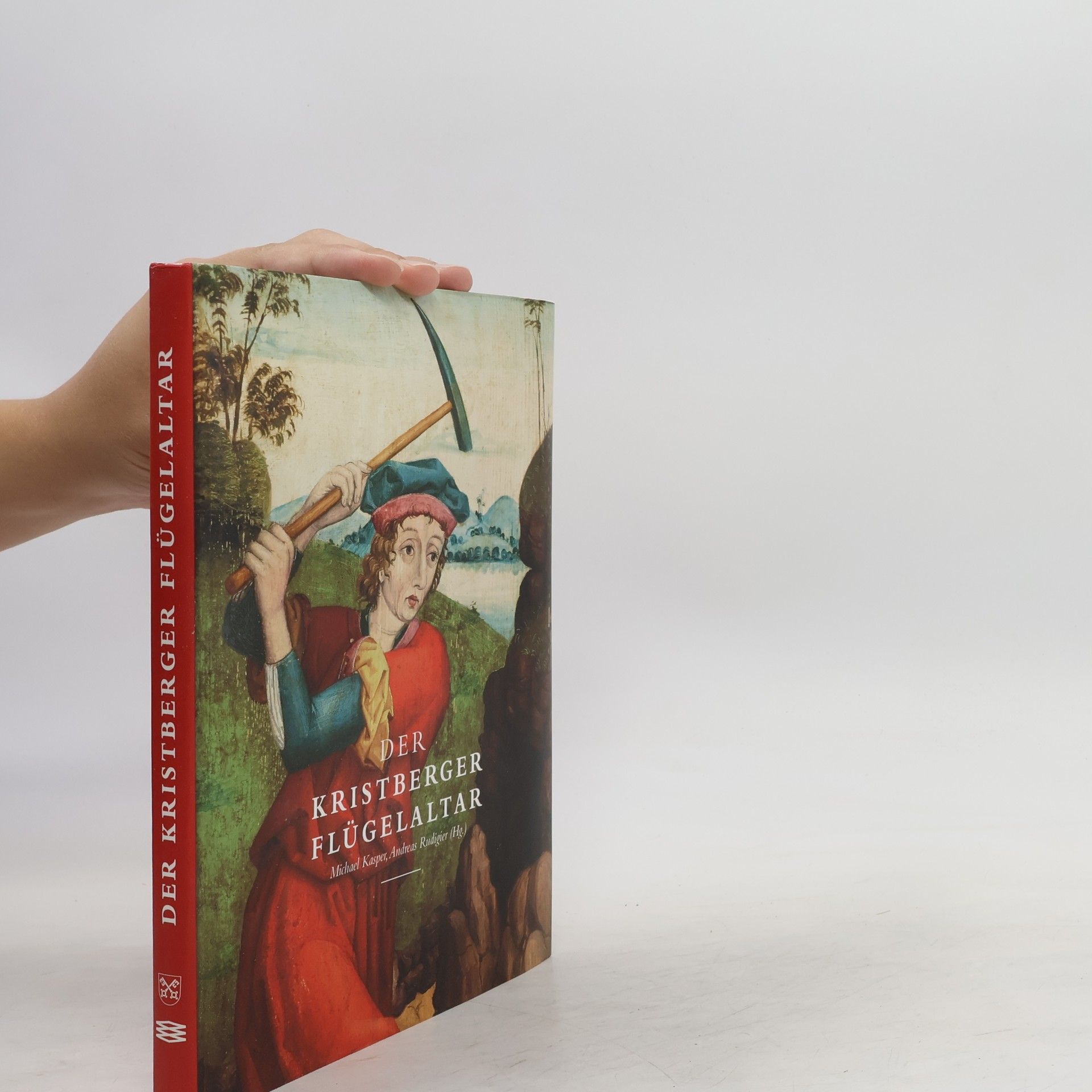

Der Kristberger Flügelaltar

- 103 Seiten

- 4 Lesestunden

Der Kristberger Flügelaltar ist ein herausragendes Werk der Vorarlberger Kunstgeschichte. Die süddeutsche Herkunft aus dem Umfeld der bedeutenden Bildhauerfamilie der Strigel in Memmingen trägt einen Teil zu dieser Feststellung bei. Besonders interessant ist die wechselvolle Geschichte seines Besietzes und die Tatsache, dass er über Jahrzente in Privatbesitz verschollen war. Der Altar war 1478 für Silberberg (der alte Name der Montafoner Gemeinde Silbertal) geschaffen und irgendwann auf den Kristberg (ebenfalls Silbertal) verbracht worden. 1887 war der Flügelaltar vielbeachteter Teil der Vorarlberger Landesausstellung in Bregenz. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das begehrte Werk verkauft. Mehrere Versuche, den Altar nach Vorarlberg zurückzuholen, scheiterten. Bis zum Dezember 2015. Das Buch beleuchtet in sechs Beiträgen die spannende Geschichte und kunsthistorische Bedeutung dieses Kleinods.

Alltag - Albtraum - Abenteuer

Gebirgsüberschreitung und Gipfelsturm in der Geschichte

Seit es Menschen gibt, gehen sie ins und übers Gebirge. Für viele ist das einfach Alltag und Arbeit, andere werden wider Willen und zu ihrem Entsetzen in eisige Höhen verschlagen, und wieder andere suchen diese aus eigenem Antrieb als Ort heroischer Bewährung auf. Das Thema „Mensch und Berg“ wird meist aus der klar umgrenzten Perspektive einzelner Disziplinen betrachtet. Der vorliegende Band wählt dagegen bewusst einen universalhistorischen Zugang. Die in ihm versammelten Beiträge repräsentieren zahlreiche Fächer von der Geschichte über die Literaturwissenschaft bis zur Kulturanthropologie, schlagen einen Bogen von der Steinzeit bis zur Gegenwart und stellen das Regionale neben die Berge der Welt. Zwischen ihnen entwickelt sich ein Dialog, in dem die unterschiedlichsten Sichtweisen, Epochen und Räume zur Sprache kommen.

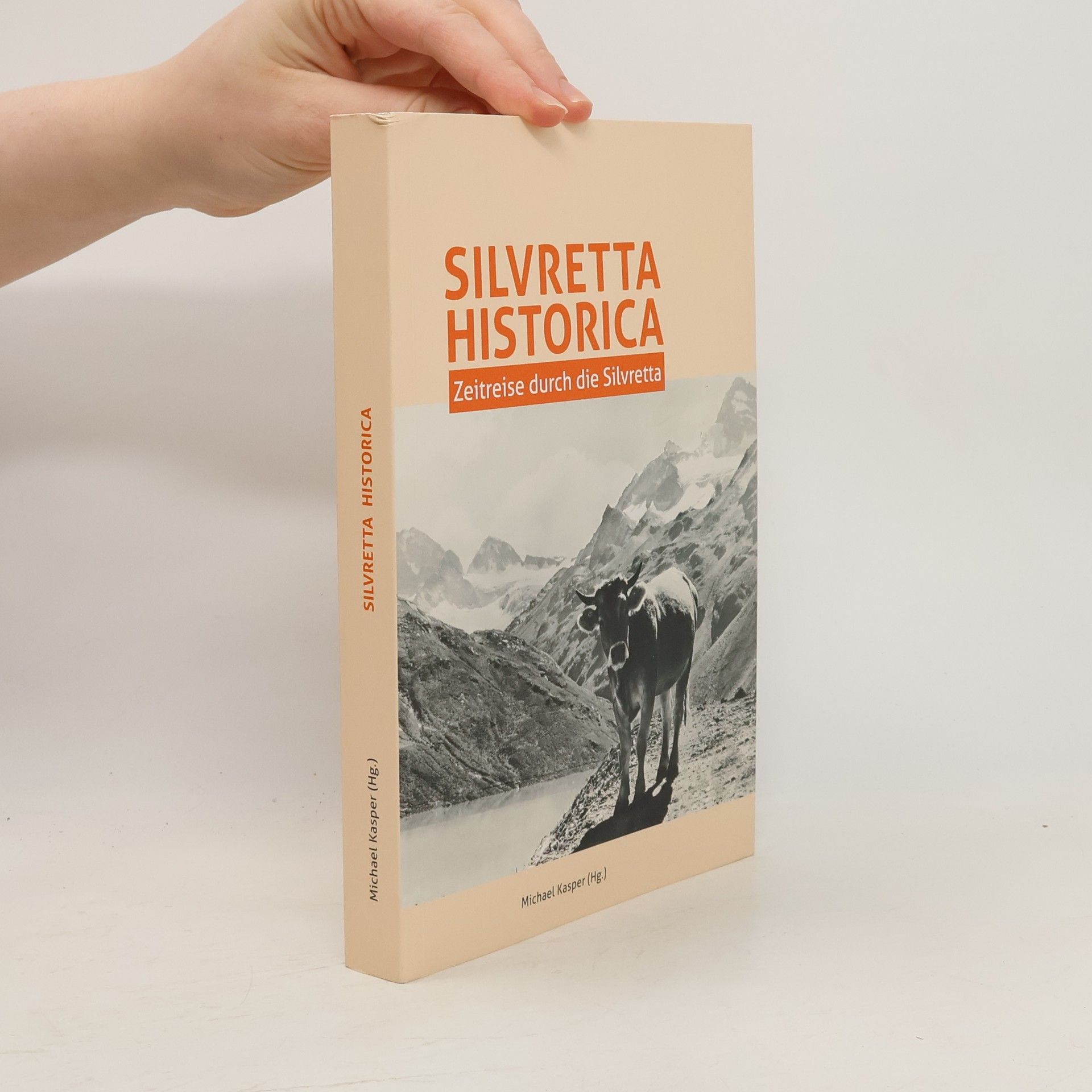

Silvretta historica

- 256 Seiten

- 9 Lesestunden

Die Ergebnisse der historisch-geographischen Forschungen im Rahmen des Projekts „Silvretta Historica“ liegen vor und erzählen die wechselvolle Kulturgeschichte einer Gebirgsregion im Herzen der Alpen. Woher hat die Silvretta ihren Namen? Wie haben die Menschen den kargen Lebensraum kultiviert und genutzt? Was hat es mit dem sagenumwobenen Veltliner Hüsli auf sich? Welche Abenteuer erlebten die frühen Bergsteiger unter den schroffen Gipfeln? Wie kam es dazu, dass man bis vor kurzem in der Silvretta Boot fahren konnte? Der vorliegende Band bietet die einmalige Möglichkeit einer Wanderung durch die Jahrtausende, in Form einer Zeitreise durch die Silvretta voller Texte und Bilder. Mit Beiträgen von Edith Hessenberger, Michael Kasper, Dieter Petras und Martin Rutzinger.

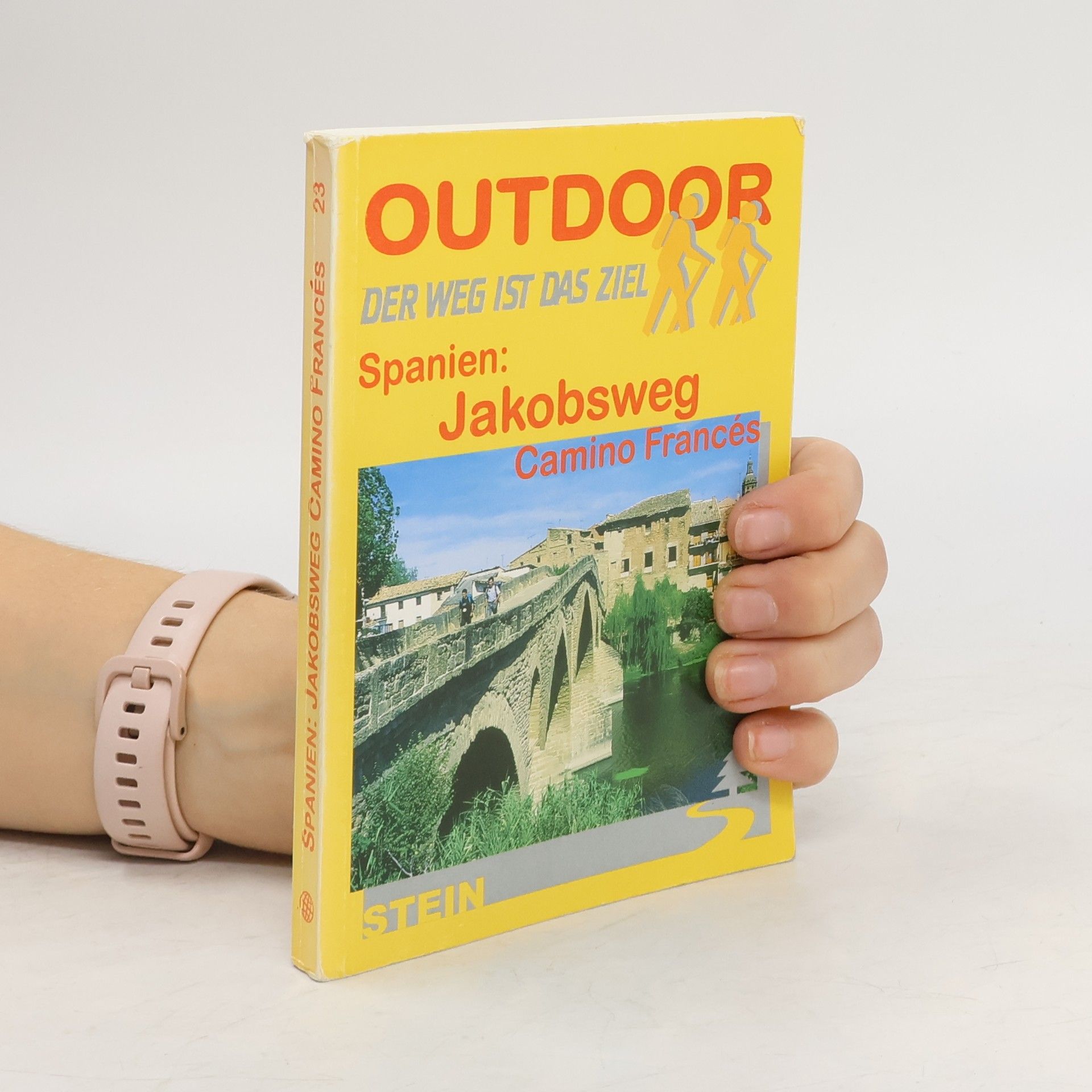

Nordspanien: Jakobsweg

- 205 Seiten

- 8 Lesestunden

Das Buch stellt den ersten europäischen Jakobsweg vor: Bevor der so genannte Camino Francés im 12. Jahrhundert zur Hauptroute wurde, bedienten sich die ersten Pilger der schwierigen Wege an der spanischen Nordküste, um das Grab des Apostels Santiago im fernen Galicien zu erreichen. Beschrieben wird der vollständige Weg entlang der Biscaya-Küste von der spanisch-französischen Grenze bis Ribadeo in Galicien und von dort ins Landesinnere nach Compostela. Für Pilger, die den Hauptweg schon kennen oder die im Sommer die Pilgerscharen auf dem Camino Francés meiden möchten, ist dieses OutdoorHandbuch die ideale Alternative zum OutdoorHandbuch Spanien: Jakobsweg - Camino Francés. (vom selben Autor).

755 km lang ist der Jakobsweg (Navarrischer Weg) von Roncesvalles nach Santiago de Compostela und 838 km von Somport nach Santiago de Compostela (Aragonesischer Weg). Es handelt sich um den mittelalterlichen Pilgerweg durch das alte Spanien. Von dort ging die „Reconquista“ aus, die Wiedereroberung Spaniens von den Mauren. Seit mehr als 1.000 Jahren ziehen Pilger nach Santiago, um das Grab des Apostels Jakobus zu besuchen, das „Ende der Welt“ (Finisterre) zu besichtigen, durch die Pilgerfahrt die Seele zu reinigen und Ablass von Sünden zu erlangen oder um einfach nur aus dem Alltag auszubrechen und ein Wander- oder Fahrradabenteuer ganz besonderer Art zu erleben. Die Einsamkeit auf dem Weg durch üppige Berglandschaften oder über die karge kastilische Hochebene wechselt ab mit der Geselligkeit und dem Erfahrungsaustausch in den nur Pilgern zugänglichen Herbergen. Der Autor beschreibt den Pilgerweg nach Santiago zu Fuß, und mit Rad und vergisst dabei auch alternative Routen und lohnende Umwege nicht.