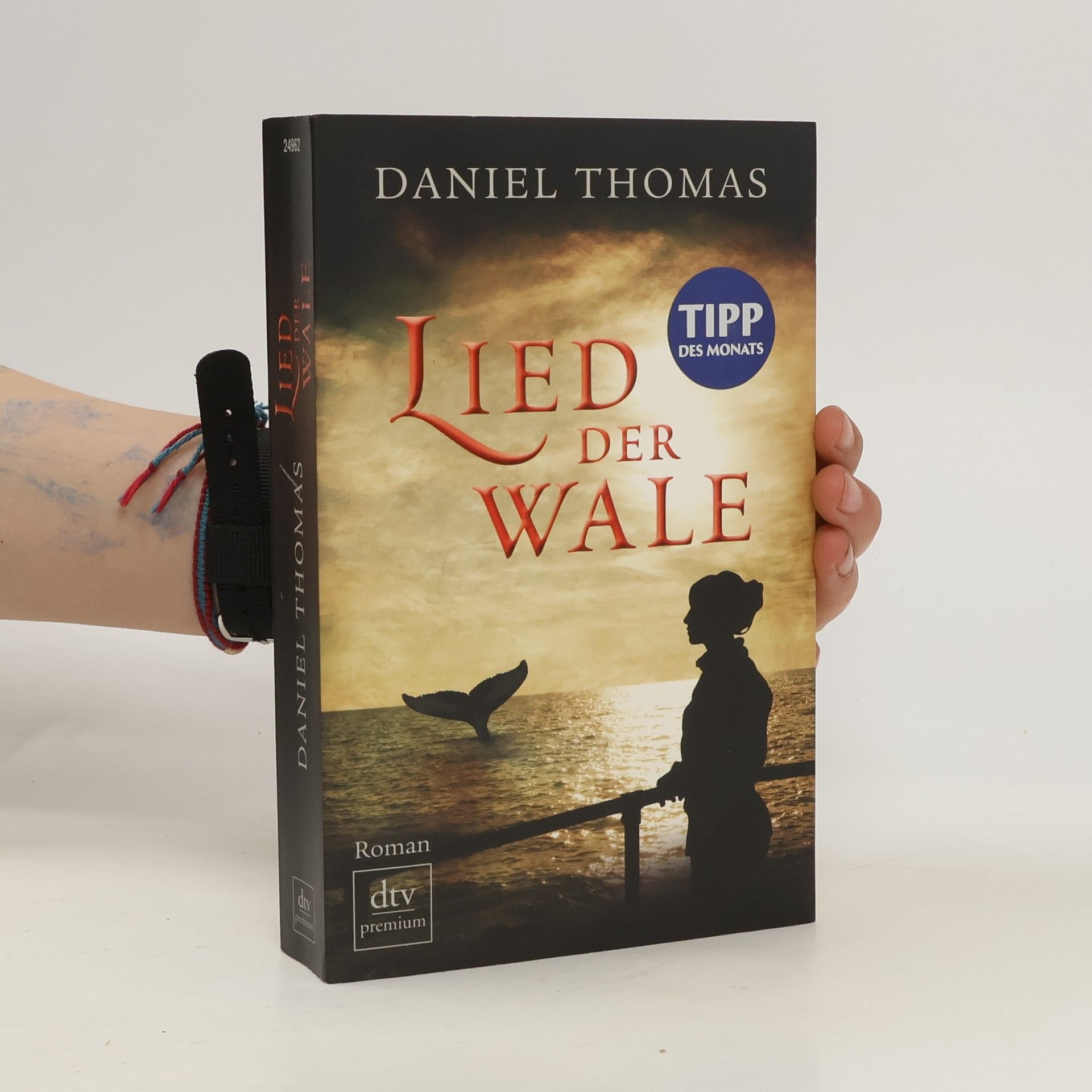

Lied der Wale

- 416 Seiten

- 15 Lesestunden

Packende Romanze auf dem Pazifik David McGregor hat sein Leben radikal geändert. Nachdem der Investmentbanker sein Vermögen an der Börse verloren hat, ist er zum leidenschaftlichen Walschützer geworden – angeblich. Die junge Journalistin Leah Cullin recherchiert undercover an Bord von McGregors Schiff, denn es gibt Hinweise, dass er Spendengelder veruntreut. Die Begegnung mit den riesigen Tieren und ihr Leiden durch den Menschen bewegen Leah zutiefst. Zugleich fühlt sie sich wider Willen immer stärker zu David hingezogen. Kann sie ihm trauen?