Wirtschaft ist Kultur

Wirtschaftsphilosophische und wirtschaftsethische Beiträge

- 323 Seiten

- 12 Lesestunden

Wirtschaftsphilosophische und wirtschaftsethische Beiträge

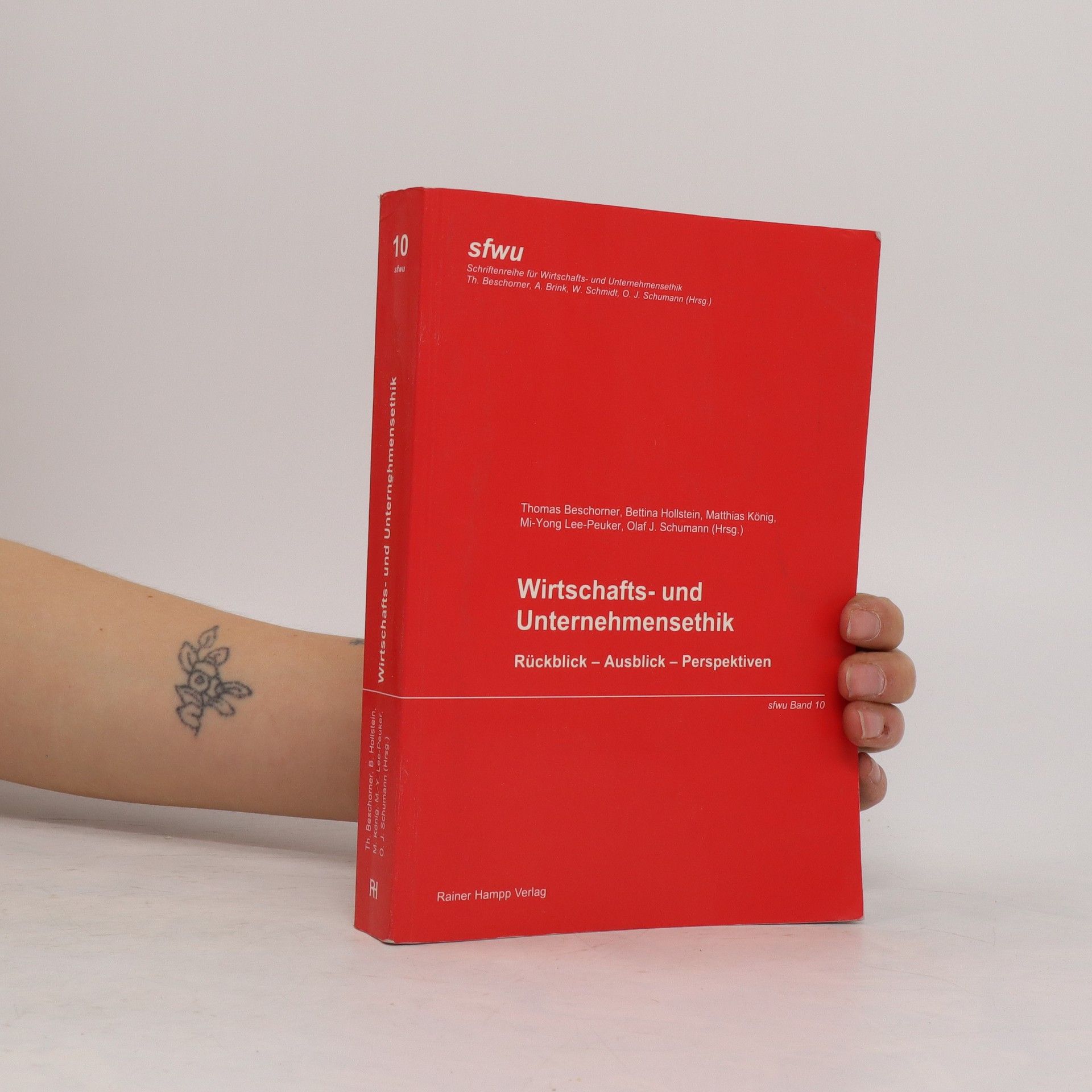

Die deutschsprachige Wirtschafts- und Unternehmensethik hat sich seit ihrem Beginn in den 1980er Jahre enorm entwickelt und ausdifferenziert. Sie ist heute an einem Punkt angekommen, an dem sich vier oder fünf gut ausgearbeitete Ansätze inhaltlich gegenüberstehen und sich, aufgrund der je spezifischen Theoriestruktur und Grammatik, in ihren eigenen Konzeptionen weiter entwickeln und zugleich schärfer gegeneinander abgrenzen. Dabei wurden jedoch die aktuellen Entwicklungen sowohl in der Ökonomie und anderen Sozialwissenschaften als auch in der Philosophie wenig wahrgenommen und damit eine notwendige Anschlussfähigkeit erschwert. Die Artikel in dem vorliegenden Sammelband unternehmen Rückblicke, Ausblicke und Perspektiven auf und für wirtschaftsethische Fragestellungen entlang dieser Trias.