Kunst und Kirche im Schatten der Mauer

Aktionen in der Evangelischen Versöhnungsgemeinde Berlin-Wedding

Aktionen in der Evangelischen Versöhnungsgemeinde Berlin-Wedding

Das 20. Jahrhundert entwirft sein Bild der Antike im Film, vor allem im monumentalen Spielfilm. Seit der Frühgeschichte des Kinos gehören die zumeist aufwendig inszenierten Antikfilme bis heute weltweit zu den erfolgreichsten Produktionen. Wie alle Historienfilme sind auch Antikfilme immer Ausdruck ihrer Entstehungszeit mit ihren archäologischen Wissensbeständen, aktuellen Schönheitsidealen, ästhetischen Standards und geopolitischen Vorstellungen, die jeweils auf die Handlungszeit rückprojiziert werden. Auf welche Weise dies jeweils visualisiert und verräumlicht wird und wie kontrastierende Stilzuweisungen entsprechend eingesetzt wurden, ist Gegenstand der Beiträge dieses Bandes, die sich aus kunst- und bildgeschichtlicher, archäologischer und althistorischer Perspektive mit den Bildtraditionen und -innovationen in der filmischen Darstellung von Antiken, ihren Transformationen und Aktualisierungen befassen.

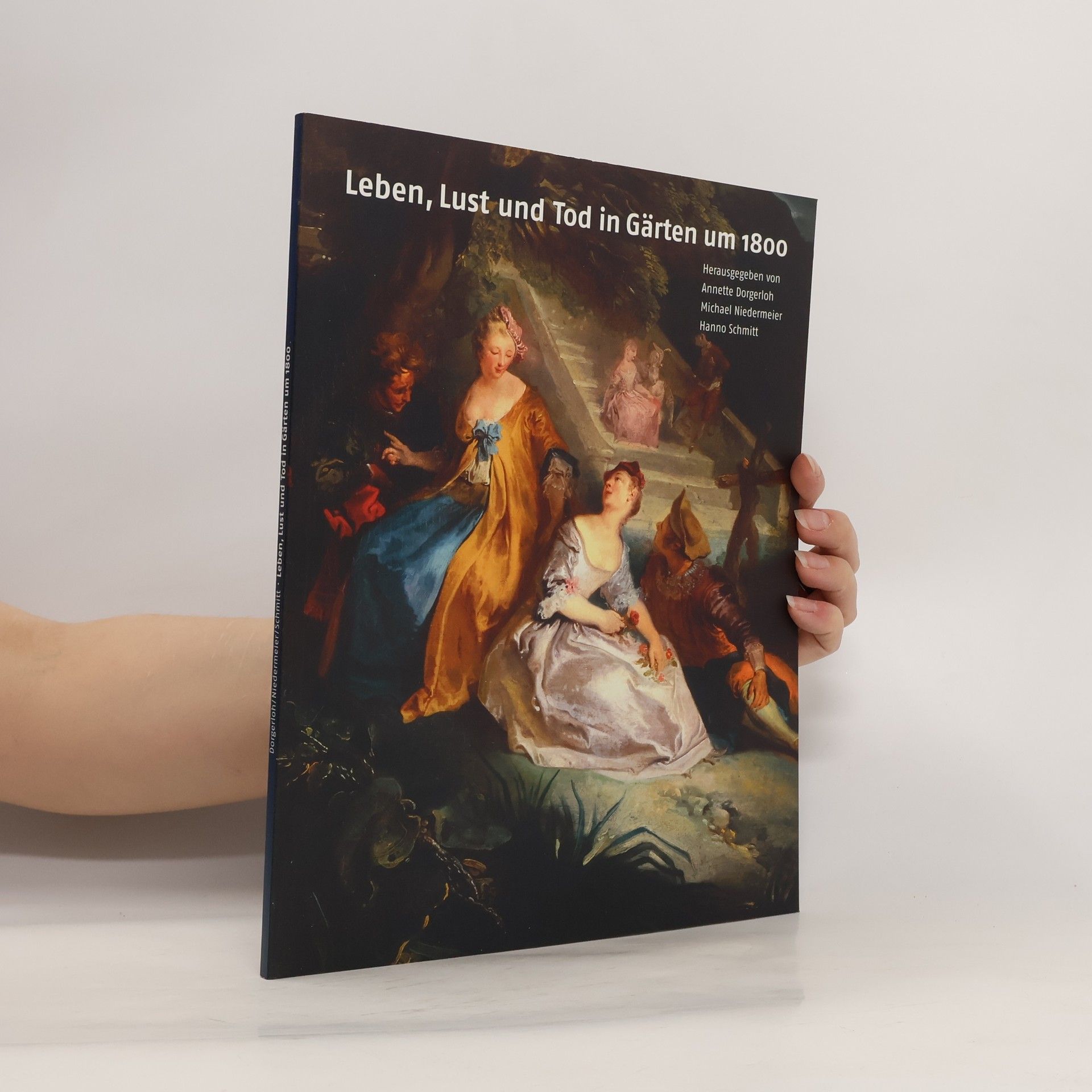

Die Beiträge dieses Bandes behandeln die mythologischen, kultur- und bildungsgeschichtlichen Zusammenhänge von Leben, Lust und Tod in Gärten. Im 18. Jahrhundert wird der „natürliche“ landschaftliche Garten stilbildend, der auf einem veränderten Verständnis der Menschen zur Natur und Landschaft beruht. Die neu entdeckten Werte von Naturnähe und Empfindsamkeit entsprechen dem verbreiteten Wunsch nach einem kultivierten und sorgenfreien Leben in arkadisch-zeitlosen Gärten. Der spielerischen Lebenslust der Gartenfeste stehen Melancholie, Trauer und Gedanken über die Vergänglichkeit des Lebens gegenüber.