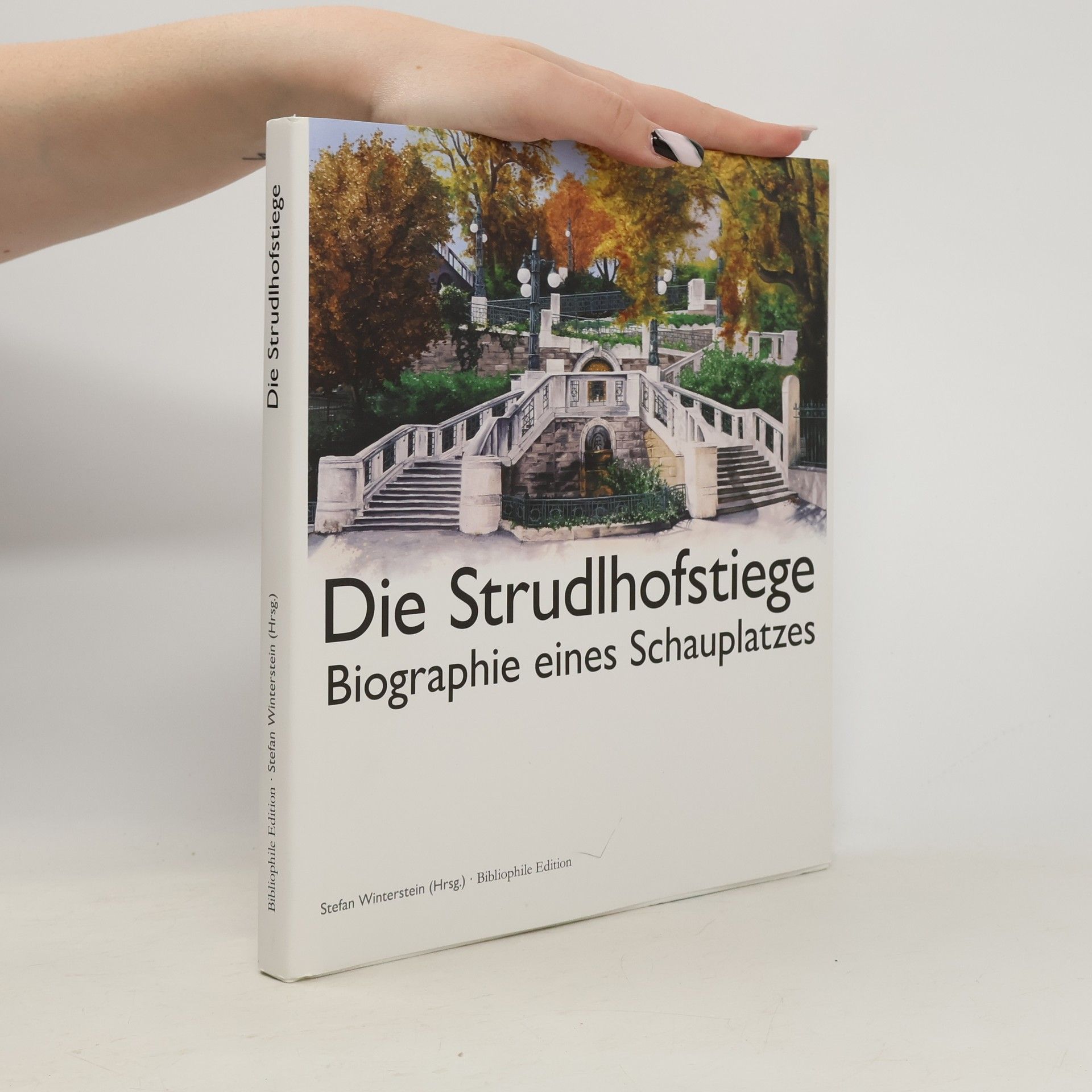

Versuch gegen Heimito von Doderer

- 224 Seiten

- 8 Lesestunden

Der Autor greift die in Vergessenheit geratene Ideologiekritik wieder auf, die in den 1970er Jahren versucht hat, den österreichischen Literaturkoloss Heimito von Doderer vom Sockel zu stoßen. Er problematisiert die konservativen Einschlüsse in dessen Romanwerk und stellt die von der Doderer-Forschung mühsam gezogene Grenze zwischen Konservatismus und faschistischer Verführung in Frage. Die Grundlage der Studie bildet eine Untersuchung der Schreckensfigur des Pedanten, die im 20. Jahrhundert in Menschen wie Eichmann oder Himmler in Erscheinung getreten ist. Doderer thematisiert das Pedanterie-Problem zur selben Zeit. Wie die Betrachtung des Romanwerks ebenso wie die überfällige Besichtigung seines Essays „Sexualität und totaler Staat“ zeigt, blieb jedoch das Unbehagen an der Zeitgeschichte und der persönlichen Verstrickung folgenlos – es mündete in die Verdrängung. Das literarische Werk hat an diesem Versäumnis Schaden genommen. Der hier vorgelegte Versuch, Doderer gegen den Strich zu lesen, ist ungnädig, aber nicht unversöhnlich.