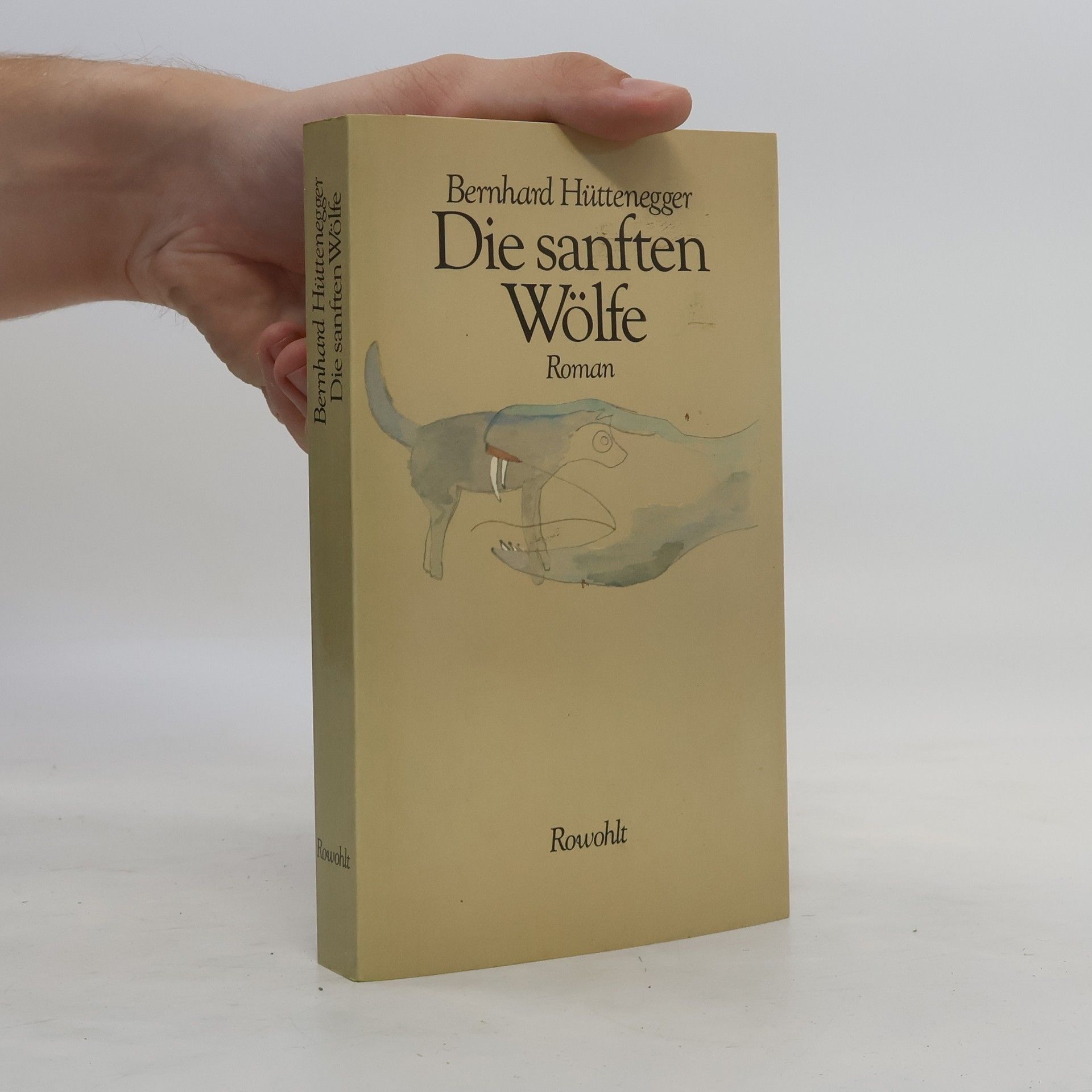

Kainer, die Hauptfigur, wird vom Institut für Soziometeorologie in der Landeshauptstadt mit dem Auftrag ausgeschickt, in einem höchst unidyllischen Dorf im Grenzdistrikt das «Wetter zwischen den Menschen» zu beobachten. Was dem Ausgesandten zustößt, ist widersprüchlich, absurd, unglaublich.Die Dorfbewohner sind von leidenschaftlicher Bautätigkeit erfaßt; Ehemänner betonieren sich ins eigene Grab hinein, Witwen promenieren in den palaisartigen Hinterlassenschaften. Ein Kommunalpolitiker plant, alle durchreisenden Ausländer zu kennzeichnen. Seine somnambule Tochter will Regen herbeimusizieren. Obendrein grassiert die Wutkrankheit und infiziert schleichend die Eingeborenen. Kainer, dessen sonderbare Tätigkeit das Mißtrauen der Dörfler provoziert, übt, sich zu wehren; ein längst fälliger Zwischenbericht an das Institut verzögert sich immer wieder angesichts der Fülle unerhörter Begebenheiten.Eine wahrhaft skurrile Szenerie, in der eine Art Endzeitstimmung herrscht, die jedoch von utopischen Lichtblicken (die besonders in zarten erotischen Passagen kristallisieren) erhellt wird. Erzählt wird vielschichtig, in einer metaphernreichen, verzweigt-verästelten Sprache von kühler Sinnlichkeit. Der Aufbau gleicht einem dichten Geflecht von Szenen und Geschichten, einem puzzleartigen Muster, dem synchronen Querschnitt durch die phantastischen Ungeheuerlichkeiten dörflichen Zusammenlebens.

Bernhard Hüttenegger Bücher

Bernhard Hüttenegger ist ein österreichischer Autor, dessen Werk von einem tiefen Interesse an der menschlichen Psyche und komplexen zwischenmenschlichen Beziehungen geprägt ist. In seinen Texten erforscht er meisterhaft Themen wie Entfremdung, Identitätssuche und die Vergänglichkeit der Existenz. Sein Schreiben wird oft als introspektiv und atmosphärisch beschrieben, mit einem Fokus auf feine Nuancen der Emotionen und Gedanken seiner Charaktere. Leser schätzen seine Fähigkeit, eindringliche Welten zu erschaffen und zum Nachdenken über das Wesen der menschlichen Existenz anzuregen.

Jemand hat sich in ein Fischerdorf am Mittelmeer zurückgezogen und studiert dort das Leben der Seeigel. Dieser Jemand, der sich selbst gleich zu Beginn einen „müden Träumer mit zerbrechlichen Hoffnungen“ nennt und einen „melancholischen Schwätzer außerdem“, treibt freilich auch noch Forschungen ganz anderer Art, und zwar in die eigene Vergangenheit. Das Ergebnis sind präzis-überspitzte Erinnerungen, gleichsam überbelichtete Episoden eines Dorflebens, in das der Erzähler sich durch die tragikomische Beziehung zu einer Frau hineingezogen sieht, ohne anders als beobachtend an ihm teilnehmen zu können. Immer wieder „vom Holzweg der Mitteilung abzweigend“, betritt er - nicht ohne Humor - „den Saumpfad der Einbildung“. Ob dabei von Verwandtenbesuchen oder von Gartenpflege die Rede ist, von geprügelten Ehemännern oder einem orgiastischen Hochzeitsfest: hinter der theatralisch anmutenden Kulisse zeigt sich eine Wirklichkeit, die wenig Tröstliches an sich hat.Am Ende der Erzählung kehren wir wieder an deren Anfang zurück und sehen den Erzähler nun beschäftigt mit dem Entwurf einer „Fingerspitzenerotik“. Sie ist, wie das ganze Buch, ein Hinweis auf verschüttete, aber nicht vergessene Möglichkeiten für neue Begegnungs- und Lebensformen: „Der Verkehr zwischen den Menschen soll süß sein wie das Blut eines jeden.“

Wer seinen Sohn liebt

Erzählung

Ausgeliefert einem unberechenbaren Vater, lernt das Kind, auf die feinsten Irritationen zu reagieren. Sensibel nimmt der Bub alles wahr, was um ihn geschieht. Die Herzlosigkeit der Menschen nach dem Krieg, die Flucht in platte Sätze und in Rollen, die jeden knechten. Auch den Vater. Das lernt der Sohn irgendwann verstehen. Dazwischen sucht der Bub seinen Freiraum, indem er alles willkommen heißt, was ihn von diesem dumpfen Leben ablenkt: die Spinnen, die er auf dem Abort füttert, die Skispringer, die er alle mit Namen kennt, die Freude über jedes Wort, mit dem er seine Welt nachzeichnen kann. Und schließlich der Tod. Dadurch, dass der Sohn das Sterben des Vaters schmerzlich genau beschreibt, befreit er sich selbst aus der Erschütterung über das Leben mit dem Vater.

Auf dem Grund des Brunnens

- 114 Seiten

- 4 Lesestunden

"Im vierten Band der LAGUNA-Roman-Tetrologie beschleißt der Autor Bernhard Hüttenegger seine Lebensbilanz. Er fügt das letzte Puzzle-Stück in seine ganz persönliche Lebenslandkarte - die Lagune von Porto Tolle in der norditalienischen Provinz Rovigo in Venetien. Dort verdichtet sich die Geschichte von Albin Kienberger und Mi, underfiltert und überlagert das Geschehen, während die Welt sich auflöst, verflüchtigt, zerbricht"--Page 4 of cover.

Das alte Muster des Reiseromans schimmert durch dieses Buch voller Erinnerungen, Uberraschungen und Sehnsüchte.«Zwei Männer und zwei Frauen begegnen sich eher zufällig und setzen die Reise in loser Gemeinschaft fort, angezogen voneinander, dann wieder sich entfernend, sich verlierend, gewichtlos wie im Traum. Unter den vier Gestalten erkennt man John unschwer als alter ego des Erzählers, durch dessen Augen die Welt gefiltert wird. Die Fahrt ins Blaue geht aus einem spätsommerlichen nördlichen Bergdorf in südlichere Gegenden, Hütteneggers Erzählweise ist präzis im Detail und fließt in einem ständigen, eindimensionalen Präsens, wobei seine beträchtliche sprachliche Phantasie die vier Protagonisten im Lebensgestrüpp immer weiterführt. Jede Szene kann für sich selbst bestehen oder als Symbol gelten; es ist diese Doppelspurigkeit, die dem Text seinen Reiz verleiht...»--Neue Zürcher Zeitung

Der Maler Janak macht sich auf Motivsuche im östlichen Hügelland. Anfangs gelingt es ihm, in der Zurückgezogenheit zu arbeiten, doch allmählich wird er neugierig auf die zahlreichen Individualisten, die in dieser Gegend leben: Er beginnt, diese mit seinem künstlerischen Auge zu beobachten.

Eis.Sturm

Vademecum

Bernhard Hüttenegger lädt mit diesem Buch ein, ihm durch das Innere seiner Gedankenwelt zu folgen. Lakonische Geschichten und sensible Einzelbeobachtungen markieren den Lebensweg einer außergewöhnlichen Schriftstellerpersönlichkeit, jenseits von Anpassung, Opportunismus und Medienlärm. Eine radikale Selbstreflexion ist Voraussetzung für das kritische Bewusstsein eines Einzelgängers, der seine Notizen mit Gedankensplittern zu Erotik und Kunst, Zeitgeist und Mode, letztlich zur Begrenztheit menschlicher Existenz garniert. Eine existenzielle Begegnung findet überdies statt, zwischen dem Leser und dem Autor, ein Austausch der Einsamkeiten.

Der Fisch im Wasser

- 151 Seiten

- 6 Lesestunden

Dieser Roman schließt Bernhard Hütteneggers autobiografisch angelehnte Trilogie um einen alternden Schriftsteller, der sein Leben, seine Lieben und seine Laufbahn bilanziert. Der Erzähler, der auch als Angler auftritt, führt uns durch eine Vielzahl berührender Momente und Erfahrungen. Die geschilderten Ereignisse sind stärker mit der unmittelbaren Gegenwart des Erzählers verknüpft und stehen in Wechselbeziehung zu den Vorgängerbänden, ohne sich zu überschneiden. Sie spielen im Spannungsfeld zwischen der Jünglingsheimat in Kärnten, die nicht mehr als Dorf-Exil empfunden wird, und der Weltheimat Wien, die nun in den Hintergrund tritt. Das Verhältnis zu seiner Lebensliebe Mia hat sich entspannt, während andere Themen wie die lebensbedrohliche Erkrankung des Ich-Erzählers und dessen Nisomanie in den Mittelpunkt rücken. Hütteneggers charakteristische subtil-tiefgründige Wortspiele durchziehen den Text und machen ihn zu einem weiteren Höhepunkt seines Schaffens. Der Roman ist kaleidoskopartig, voller aktueller Anspielungen und dennoch von zeitloser literarischer Eleganz und Eindringlichkeit geprägt.

Meine Mutter, meine Sprache

- 138 Seiten

- 5 Lesestunden

Die Mutter und die Sprache – das sind die beiden Zentren, die Bernhard Hütteneggers neuer Roman umkreist und denen er an verschiedenen Orten nachspürt. Ein dichter, poetischer Text über einen Mann, der sich anlässlich des Todes seiner Mutter zwischen der Oberen Adria und der windischen Heimat, zwischen der Sprache der Kindheit und jener der genauen Betrachtung, zwischen den familiären Konflikten und der Suche nach der eigenen Vergangenheit bewegt. Erzählt aus der Sicht des Protagonisten und durchzogen von feinen, häufig durch Eindrücke aus der Natur geprägten Erinnerungsbildern wird so die Ausnahmesituation der menschlichen Existenz erfahr- und nachfühlbar gemacht. Ein Text über das gelebte und das nicht gelebte Leben – und damit österreichische Literatur im besten Sinne.

Rockall

- 112 Seiten

- 4 Lesestunden

Ein Mann sitzt auf einem Vogelfelsen im Nordatlantik und kämpft ums Überleben, nachdem er aus einem untermeerischen Reich verbannt wurde, weil er nicht mehr „funktionierte“. Die Hauptfabel beschreibt seinen Überlebenskampf auf dem Felssplitter, wo er nur einen Monat Proviant hat und gezwungen ist, sich von den Früchten des Meeres und der Luft zu ernähren. Trotz der endgültigen Verbannung hofft er auf ein Ende seiner Isolation, was sich als größte Folter erweist. Rückblenden skizzieren die Vorgeschichte und die historischen Umstände der Atlantis-Bewegung, die die “Rettung des Abendlandes“ gegen den dekadenten Zeitgeist anstrebte. Der Untergang des Amerikanischen Imperiums und ein Sedimentsturz zerstörten die Tiefsee-Kolonie, und die letzten Getreuen zogen sich in den Nordatlantischen Rücken zurück, wo sie als utopisches Fossil lebten. Die „Mechanik der Ausgrenzung“ wird definiert, während sich die Geschichte des Verbannten von traditioneller Erzählung zu aufgesplitterter Prosa wandelt. Innen- und Außeneindrücke amalgamieren, während Hungerphantasien und Wachhalluzinationen einen dämonischen Retter vortäuschen. Die existentielle Zuspitzung wird sichtbar, kurz vor dem Verstummen und dem physischen Ende. Es ist eine radikale Parabel über Ausgrenzung, Isolation und das Individuum als Opfer fataler Geschichte.