Die 1953 geschriebene Erzählung basiert auf einer einfachen Geste: Eicheln in die Erde setzen. Tausendfach wiederholt wird diese Handlung zum Lebenssymbol, das die Entwicklung der Geschichte bestimmt. Der Akt, getragen von der Willenskraft eines Einzelnen, erlangt eine Dimension, die fast unvorstellbar ist und führt zur Wiederbelebung eines gewaltigen Waldes, durch den das Leben zurückkehrt. Diese Geste spiegelt eine innere Schönheit wider, die auf das Gute abzielt. Wie die sorgfältig ausgewählten Eicheln, die sich zu einem blühenden Lebensraum entwickeln, entfalten sich die präzisen Wörter in rhythmischen Sätzen voller Kraft. Die fiktive Geschichte wirkt so real, dass viele Leser sie für eine wahre Begebenheit halten. Sie unterstreicht die Vision eines besseren Umgangs mit der Umwelt und schafft eine Hauptfigur mit Vorbildcharakter. Die Einfachheit der Sprache und die klare Botschaft lassen den Leser die Bedeutung der Verbindung zur Natur spüren und den Wunsch, in Einklang mit ihr zu leben. Dieses Gefühl prägt sich dauerhaft ein, da es den tief verwurzelten Wunsch berührt, die Beziehung zur Natur zu pflegen. Als künstlerische Entsprechung zu dieser literarischen Wucht wird der Berliner Bildhauer Wolfgang Flad erwähnt, dessen Werke die Energie und Dynamik der Formen darstellen und eine Ästhetik von Wachstum und Vitalität verkörpern.

Jean Giono Bücher

Jean Giono war eine herausragende Persönlichkeit der französischen Literatur, dessen produktives Schaffen Geschichten, Essays, Gedichte, Theaterstücke, Filmskripte, Übersetzungen und über dreißig Romane umfasste. Seine tiefe Verbundenheit mit der Region Provence und ihren Menschen prägte sein Werk mit einer einzigartigen Sensibilität. Als engagierter Pazifist formten Gionos Lebenserfahrungen, einschließlich seiner Inhaftierung während des Zweiten Weltkriegs, zweifellos seine tiefgründige literarische Stimme. Seine umfangreichen literarischen Errungenschaften finden bis heute weltweite Resonanz bei den Lesern.

Ein Mensch allein

Roman

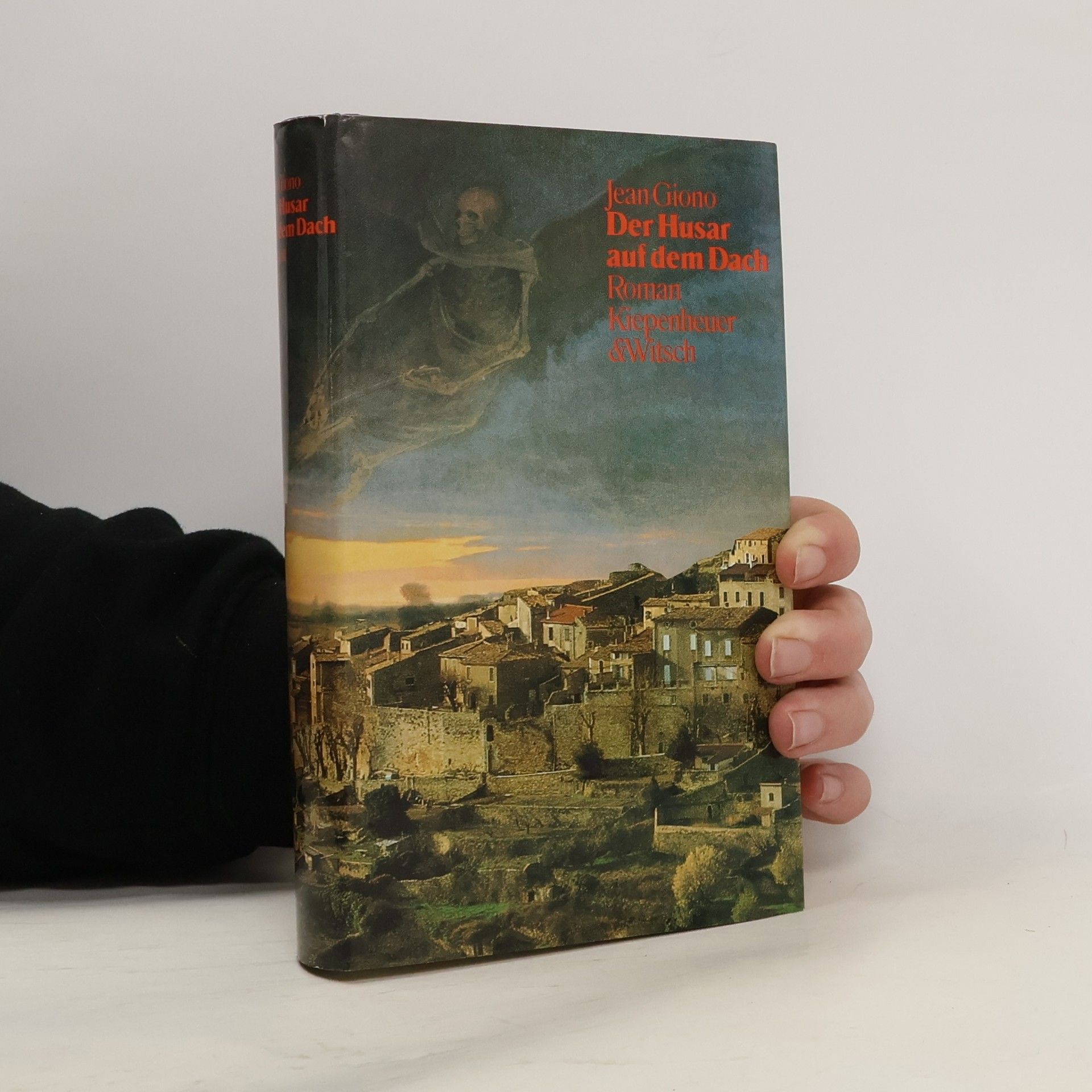

Jean Giono hat singuläre Meisterwerke der französischen Literatur seiner Epoche geschaffen, bleibt jedoch in Deutschland weitgehend unbekannt. 1946 verfasste er das erste Buch nach dem Krieg, das in einem abgelegenen Bergdorf der Haute-Provence spielt, wo Menschen spurlos verschwinden. Capitaine Langlois, ein ehemaliger Kolonialsoldat, und seine sechs Gendarmen nehmen in einem Gasthaus Quartier, um mysteriösen Verbrechen nachzugehen. Ein Baum, eine Buche, birgt ein entscheidendes Geheimnis. Langlois konfrontiert den Mörder, spricht das Urteil ohne Gericht und vollstreckt es, bevor er das Dorf verlässt. Später kehrt er als Major des Wolfsjagdkorps zurück, um sich in der Gemeinschaft niederzulassen und eine Frau zu finden. Doch er bleibt ein Mensch allein, hochmütig und abweisend, vertraut nur mit Gewalt und Tod. In dieser einsamen Bergwelt wird Langlois zu einer faszinierenden Figur, während Giono die Deutung offenlässt. Der Titel des Originals zitiert Blaise Pascal und verweist auf die Einsamkeit und Not des Menschen.

Landschaft und Menschen der Provence verbinden sich in dieser vielleicht schönsten und poetischsten Liebesgeschichte von Jean Giano mit dem heidnischen Lebensgefühl der antiken Mythologie.

»Das Lied der Welt« kündet von den Urgewalten der Natur, von der Fülle des menschlichen Herzens, vom Glühen der Leidenschaft, vom wilden Kampf und Mord, aber auch von Naturversunkenheit und verhaltenem Liebesglück. Die Gärtner, Hirten und Holzfäller, die riesigen Rinderherden und die Tiere des Waldes in der französischen Provence werden in diesem abenteuerlichen Roman lebendig. »Das Leben begrub mich so tief darin«, schrieb Giono einmal über dieses Buch, »daß ich zuweilen, gleich einem Gott, spürte, wie mein Kopf, meine Haare und meine Augen voller Vögel waren, wie meine Arme schwere Äste trugen, wie meine Brust erfüllt war von Ziegen, Pferden und Stieren, wie meine Füße Wurzeln hinter sich herschleppten und wie der Schrecken der ersten Menschen mich durchbohrte wie Sonnenpfeile. Pan hüllte mich in die Glücksschauer, so wie der Wind das Meer streichelt ...«

Die vorliegenden Texte führen uns eine andere Provence vor Augen als jene, halb umgewandelt durch das Imaginäre, in der Giono die meisten seiner Romane angesiedelt hat. Das Ziel des vorliegenden Buches ist es, uns dieses Land zu zeigen, wie ihr Autor es kennt, wie er es sieht. Dank Gionos geschärftem Blick, seinem Sinn für Farben und Bilder erhalten wir einen neuen Eindruck von diesem Land, über das schon soviel geschrieben wurde. Wer die Provence kennt, der findet hier, was er braucht, um sie neu zu entdecken.

Bleibe, meine Freude

- 472 Seiten

- 17 Lesestunden