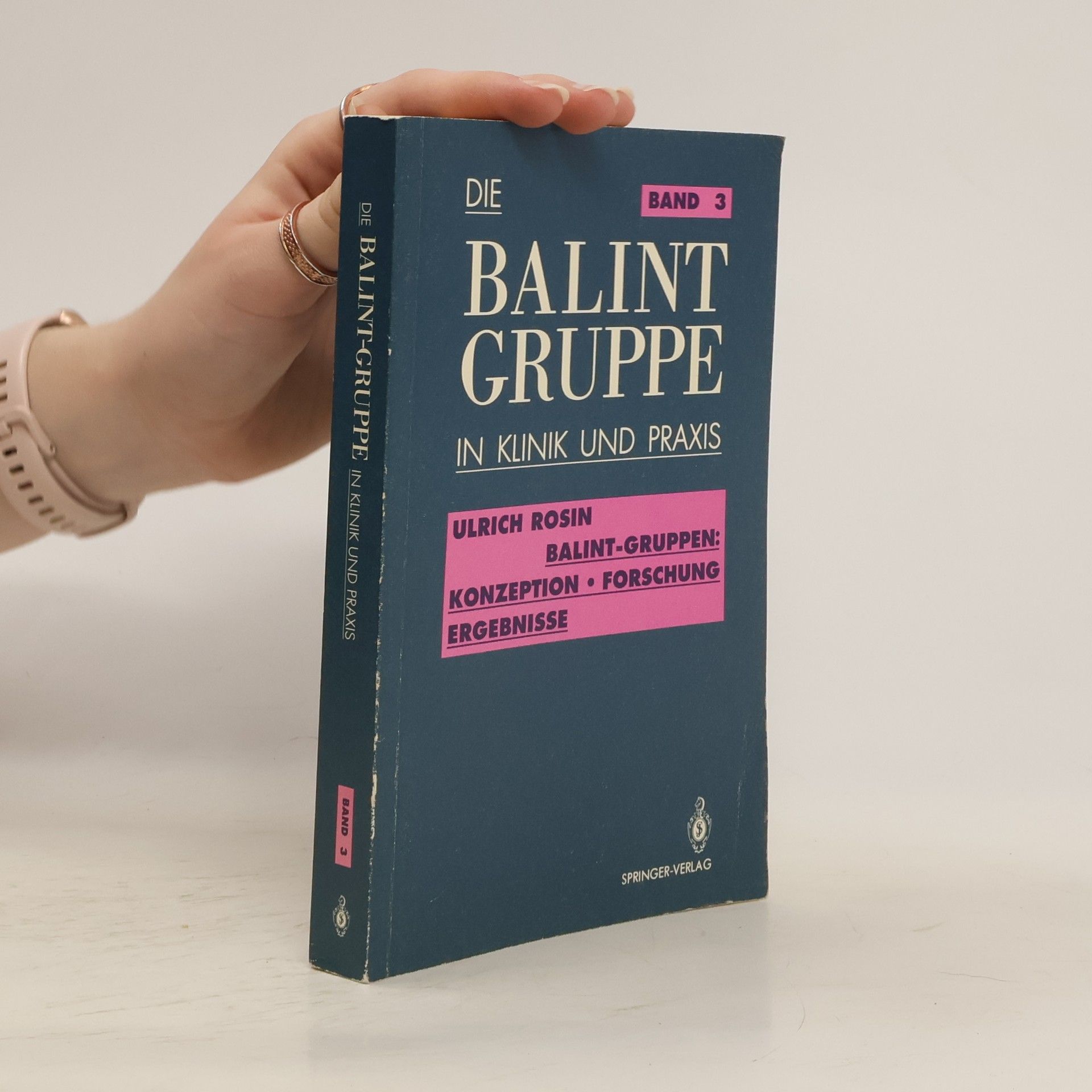

Balint-Gruppen In Klinik und Praxis

Konzeption — Forschung — Ergebnisse

Konzeption — Forschung — Ergebnisse

Was bewirkt Veränderung im Prozess der analytischen Psychotherapie? Sind es die Deutungen der Analytiker und Analytikerinnen, die ihren Patienten und Patientinnen notwenige Einsichten vermitteln? Oder sind es die Erfahrungen einer sehr persönlichen Beziehung, in der sich die Patientinnen und Patienten gesehen, vielleicht sogar getröstet oder ermutigt fühlen können? Dass Psychoanalytiker den Einfluss der Beziehungserfahrung heute höher gewichten als früher, spiegelt sich in ihren geänderten Konzepten der therapeutischen Beziehung. Aber es waren wohl die Patienten und Patientinnen, die diese Veränderungen anstießen. Früher schrieben sie dem Analytiker oder der Analytikerin die Autorität zu, dass er bzw. sie „es weiß“ und ihnen erklärt, was sie verstehen sollen. Heute erwarten sie von ihm bzw. ihr eine wahrhaftige Antwort auf ihren Beziehungswunsch. Das Buch verleiht den Patienten und Patientinnen eine emanzipatorische Stimme und zeigt, wie sehr Theorie und Therapie der Psychoanalyse von den Bedürfnissen der Patientenseite geprägt werden.

Der Umgang mit dem Traum gehört seit Beginn des 20. Jahrhunderts zum unverwechselbaren Profil der psychoanalytischen Theorie und Praxis. Aber es bleibt unbestritten, dass sich im Traum Psychisches manifestiert, das sich dem Willens- und Verantwortungsbereich des Menschen entzieht – seine dynamischen Kräfte, auf die er im Wachen keinen Zugriff hat. Das geflügelte Freud-Wort vom »Königsweg zum Unbewussten« mag abgenutzt klingen. Es bleibt das historische Verdienst der Psychoanalyse, eine facettenreiche und fruchtbare Kultur der Verständigung über Traumgeschehen geschaffen zu haben. Und sie hat eine therapeutische Praxis etabliert, die dem individuellen Traumereignis eine substanzielle Rolle bei der Reflexion psychodynamischer Prozesse eingeräumt hat.

In diesem Band suchen die Autor(inn)en die Möglichkeiten einer psychoanalytischen Sozialpädagogik nicht auf der abstrakten Ebene, sondern in der Entwicklung konkreter Handlungsmöglichkeiten. Das methodische Prinzip der Psychoanalyse – die Arbeit mit Beziehungsphantasien – wird aus dem Rahmen klinisch-therapeutischer Anwendungen herausgelöst und auf sozialpädagogische Handlungsfelder übertragen. Im Mittelpunkt des Buches stehen vier Interventionen aus der Einzel- und Gruppenberatung, die auf eine Veränderung der inneren Situation der Klient(inn)en zielen. Schrittweise können die Leser(innen) exemplarisch den Prozess verfolgen, wie eine psychoanalytisch-pädagogische Beziehung für die Bearbeitung eines inneren oder äußeren Problems genutzt werden kann. Dr. Christiane Ludwig-Körner, Psychologin, Gestalttherapeutin und Psychoanalytikerin, ist Professorin für Sozialarbeit/Sozialpädagogik an der Fachhochschule Potsdam; Dr. Jürgen Körner, Psychoanalytiker und Gruppenanalytiker, ist Professor für Gruppenmethoden in der Sozialpädagogik an der Freien Universität Berlin mit den Schwerpunkten Psychoanalytische Pädagogik, Methoden der Psychoanalyse und Balint-Gruppenarbeit.

Eine anschauliche Studie über den Versuch der Menschen, in der Liebe zum Tier die verlorengegangene eigene Natürlichkeit zurückzugewinnen